台所に煙がたちのぼる瞬間って、少しだけ時間の流れが変わる。山で出会った鹿の香りを、家のキッチンでそっと留めたい——だから私たちは燻します。けれど、「燻製=ずっと日持ち」は思い込み。安全に長く楽しむには、温度・時間・包装という現実のルールを穏やかに受け入れることが大切です。この記事では、鹿肉の燻製はどのくらい日持ちする?冷蔵・冷凍の保存期間と安全目安を、家庭で実践できる手順に落とし込みます。なお、ジビエは中心まで十分に加熱して食べることが日本の公的ガイドでも推奨されています。

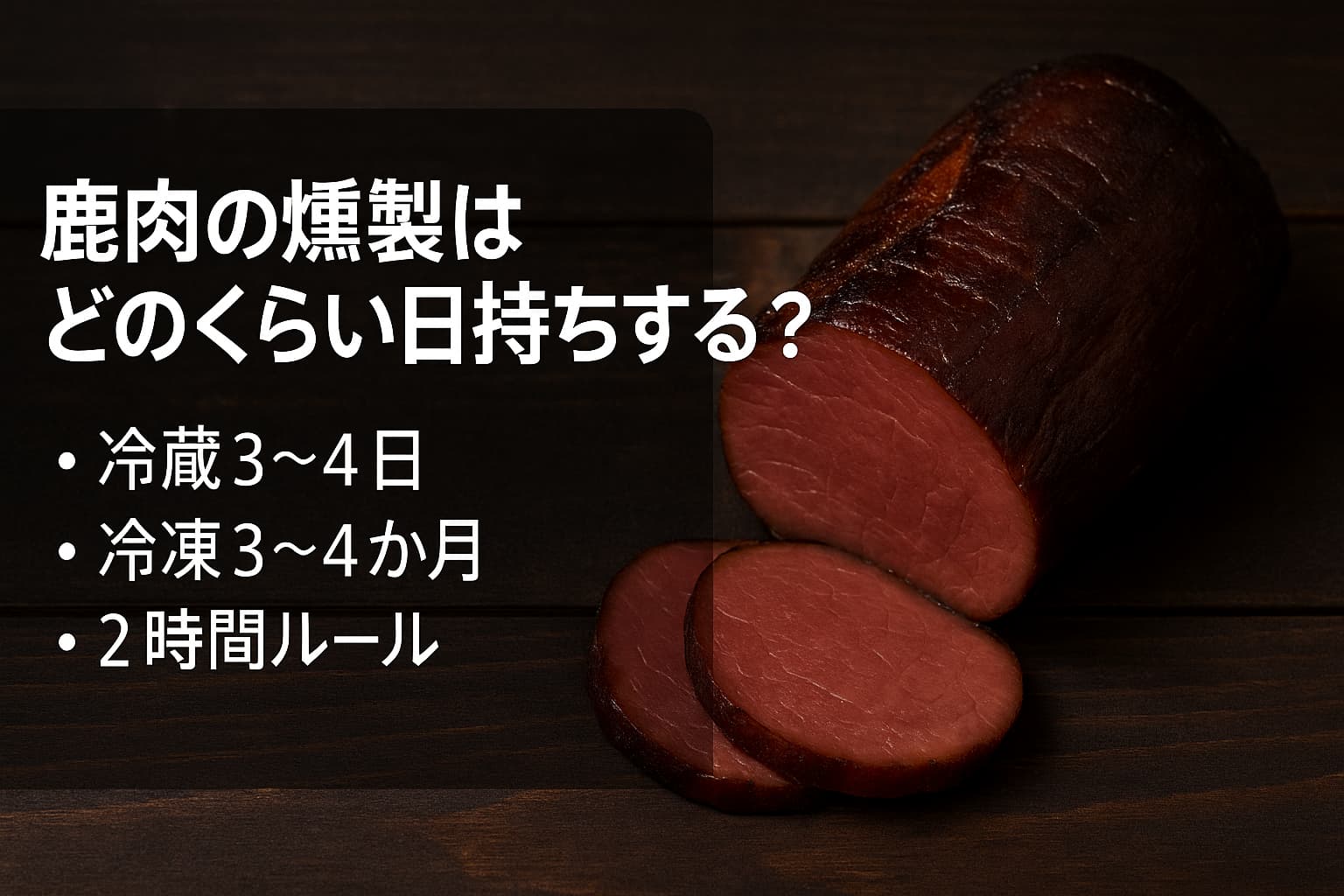

鹿肉の燻製はどのくらい日持ちする?冷蔵・冷凍・常温の保存期間と安全目安

まずは“日付の指針”をはっきりさせましょう。家庭で作る温燻・熱燻など加熱済みの鹿肉の燻製は、他の肉料理の残り物と同じ扱いで考えます。冷蔵は3〜4日、冷凍はおいしさの目安で約3〜4か月。そして2時間ルール(室温放置2時間超はNG)を守ること。以下で理由と運用のコツを解説します。

鹿肉の燻製の冷蔵日持ち目安(3〜4日)と2時間ルール

「残り物は冷蔵で3〜4日、冷凍で3〜4か月が目安」

という残存期間は米国FSISの基本ガイドに示されています。家庭の鹿肉燻製もこの枠を超えず、調理後は2時間以内に浅い容器で急冷→冷蔵(4℃以下)が鉄則です。冷蔵庫の温度がぶれると菌の増殖リスクが上がるため、温度計で≤4℃(40°F)をキープしましょう。匂いでの判定は当てになりません。予定より長く保存した場合や扱いに自信がなければ、迷わず廃棄を。加熱再利用時は中心74℃(165°F)まで再加熱を。

鹿肉の燻製の冷凍日持ち目安(約3〜4か月)と品質劣化の管理

冷凍は安全性を長く保つ手段ですが、品質は少しずつ落ちます。FSIS/foodsafety.govでは冷凍はおいしさの目安で3〜4か月とされ、0°F(-18℃)の安定維持が前提です。冷凍焼け防止には、空気を抜いた密封(ラップ→フリーザーバッグ→必要なら真空)と、急冷→急凍の流れが有効。なお真空は“温度管理を不要にする魔法”ではありません。冷凍前の粗熱取りは手早く、冷凍後の解凍サイクルは最小回数に。ラベルに日付を書き、先入れ先出しで使い切りましょう。

鹿肉の燻製の常温保存はNG?日持ちと食中毒リスクの関係

常温に置く時間が長いほど、食中毒の芽は静かに育ちます。FSISは「2時間ルール」(30℃超の炎天下は1時間)を明示し、40–140°F(約4–60℃)の“危険温度帯”に長く置かないよう警告しています。さらに真空状態は嫌気性菌(例:ボツリヌス菌)に有利であることが知られ、真空=長期常温OKでは決してありません。鹿肉などジビエは生食リスク(E型肝炎、腸管出血性大腸菌等)もあるため、中心まで十分に加熱し、保存は冷蔵・冷凍で管理してください。

解凍後の鹿肉の燻製は日持ち何日?再冷凍の可否と注意点

冷凍しておいた燻製を解凍した後のカウントは「加熱済みの残り物」=冷蔵3〜4日の範囲で考えます。再冷凍は、冷蔵庫内で解凍した場合に限り安全とFSIS/USDAが案内しています。一方、流水解凍や電子レンジ解凍をしたものは、いったん加熱してから再冷凍がルール。味の面では水分損失で劣化が進むため、目的に応じて小分け冷凍→必要分だけ解凍が賢い使い方です。再加熱は中心74℃(165°F)を目安に。

鹿肉 燻製 日持ちを左右する温度帯:冷燻・温燻・熱燻の違いと安全基準

「どのくらい日持ちするか」は、実は“何℃で、どこまで火が入ったか”で決まります。冷燻は香り付け中心で中心部が生のまま、温燻は条件次第、熱燻はしっかり加熱という位置づけ。家庭では食品用温度計で中心温度を測り、挽肉(ソーセージ等)は71℃(160°F)以上、塊肉は63℃(145°F)で3分の休ませを基準にすると安全です。日本の公的情報でも、ジビエは中心まで十分に加熱が求められます。

冷燻の鹿肉の燻製は日持ち短め:生扱い・要加熱の理由

冷燻は煙で風味を付けるが肉は“生のまま”という手法です。多くの食品科学者が家庭での冷燻を推奨しないのは、低温・長時間の工程が病原微生物に好適で、完成品も非加熱食品だから。とくに真空・減酸素(ROP)はボツリヌス菌の増殖条件になりやすく、延命どころかリスク管理が難しくなります。冷燻で香りを付けた鹿肉は、食べる直前に十分加熱し、保存も必ず冷蔵(短期)で運用してください。

温燻の鹿肉の燻製は日持ちどう変わる?中心温度・保持時間の指標

温燻は50〜80℃帯で行われることが多く、工程だけでは“中心まで安全温度”に達しない場合があります。基準は挽肉・ソーセージ=71℃(160°F)、塊肉=63℃(145°F)+3分休ませ。温燻の仕上げにオーブンや熱燻で中心まで到達させる、あるいは温度計で最厚部を測って不足なら追い焼きするのが安全です。温度計は最も厚い部分(骨・脂・筋を避ける)に刺し、必要なら複数点を確認しましょう。対象が高齢者・妊婦・免疫低下の方なら、安全側に71℃運用を選ぶ判断も現実的です。

熱燻の鹿肉の燻製は日持ちが安定:安全温度到達と冷却の段取り

熱燻(80〜120℃相当)は“調理+燻製”で、中心が安全温度へ到達しやすいのが強み。加熱済み=「家庭の料理」扱いになるため、保存目安は冷蔵3〜4日、冷凍3〜4か月(品質目安)に準じます。仕上がったら浅い容器で素早く冷却→4℃以下で冷蔵。業務指針では連続的に温度を下げ、長時間ぬるい帯域に留めない冷却管理が推奨されます(Appendix B系ガイダンス)。家庭でも“大皿のまま放置しない・小分け・急冷”がコツです。

スライス厚・部位別に見る鹿肉の燻製の日持ち(モモ/ロース/スネ)

モモやロースなど厚みのある塊は、中心到達まで時間がかかるため温度計の多点確認が必須。スネなど結合組織の多い部位は加熱でやわらかくなりますが、中心温度の到達が遅れがちです。薄切りは早く安全温度に届きますが、そのぶん乾燥・酸化で風味劣化が進みやすい。いずれも「どの部位でも最厚部で温度を読む」が原則で、測定位置は骨・脂・筋を避けた最厚部に。仕上がった後の日持ちは“加熱済み品”の範囲(冷蔵3〜4日)に揃え、必要な分だけ小分け冷凍→解凍して使い切ると安全・品質の両立がしやすくなります。

鹿肉 燻製 日持ちを最大化する保存テク:真空・油膜・ジャーキー・包装

「どうすればもう少し長く美味しく持たせられるか?」という問いに、真空パック・オイル漬け・ジャーキー化・包装/冷却の4本柱で答えます。ただし覚えておきたいのは、これらは“品質を守る工夫”であって“常温での長期安全”を保証する魔法ではないという事実。特に嫌気性菌(ボツリヌスなど)への配慮は必須です。以下、家庭で再現しやすい順に、条件と限界、実務のコツを整理します。

真空パックで鹿肉の燻製は日持ちする?:延命の現実と「嫌気環境」という落とし穴

真空=万能延命ではありません。業務の世界ではFDA Food Codeに準拠したROP(減酸素包装)運用があり、41°F(5℃)で7日以内、あるいは34°F(1℃)へ48時間以内に冷却できる条件なら30日以内などの厳格な温度・日付管理が設けられています。これはあくまで設備・手順が整った業務基準で、家庭では同じ管理を再現しづらいのが実情です。基本は「加熱済み=冷蔵3〜4日」の枠を超えず、長く置くなら真空のまま冷凍が安全寄りの選択です。なお、真空は酸素を減らしてボツリヌス菌に有利な環境をつくり得るため、必ず冷蔵/冷凍で管理し、常温放置は避けてください。

油膜(オイル漬け)で鹿肉の燻製はどこまで延びる?:香りの保存とボツリヌス対策

オイルは酸化や乾燥を和らげ、香りを抱き込む点で有効ですが、同時に酸素の乏しい“嫌気環境”を作るため、条件を誤るとボツリヌスリスクが跳ね上がります。家庭のオイル漬けは必ず冷蔵で、短期運用が原則。公的情報では、ガーリックオイル等は冷蔵で4日以内の廃棄(CDC)や7日以内(USDA Ask)といった厳しめの上限が示されます。野菜のオイル漬けについては、家庭で安全に長期保管することは困難とする見解も公表されており、肉のオイル漬けも同様に冷蔵短期+食前に十分加熱のスタンスが安心です。

鹿肉の燻製ジャーキー化で日持ちを伸ばす:71℃予熱とaw≤0.85が分岐点

ジャーキー化は“水分を抜いて微生物の自由を奪う”アプローチ。安全に仕上げる最重要ポイントは2つ。第一に乾燥前に中心71℃(160°F)へ加熱(または同等の殺菌工程)して病原菌を先に減らすこと。第二に製品の水分活性(aw)を0.85以下に下げることです。これにより多くの病原菌(Staph. aureusやC. botulinumを含む)の増殖・毒素産生が抑えられ、“常温でも安定しやすい乾製品”に近づきます。家庭では厚みを揃える、途中で温度計を当てる、仕上がりでawを測る(専用計がない場合は冷蔵保存+短期消費に寄せる)など、安全側の運用を徹底しましょう。

包装・容器・急速冷却:日持ちを守る“最後のひと手間”チェックリスト

仕上がりを左右するのは包み方と冷やし方。まず、燻製を終えたら2時間以内に浅い容器で急冷→4℃以下へ。小分けにして空気をできるだけ抜き、酸化と乾燥(冷凍焼け)を抑えます。冷凍は−18℃で安定させ、取り出し回数を減らすために用途別のポーション化を。日付ラベルで先入れ先出しを徹底すると品質劣化を可視化できます。冷蔵での実用上限は3〜4日、より長期なら冷凍前提──この“線引き”を家庭のルールにしてください。

鹿肉 燻製 日持ちを伸ばす下処理:塩漬け・乾燥・スモーク時間と材の最適解

「日持ち」は奇跡ではなく、水分・塩分・温度・包装という現実の積み木でつくるもの。下処理の精度が上がるほど、冷蔵・冷凍での安定感は一段と増します。ただし、ここで紹介するテクニックは“品質の劣化を遅らせる”ための工夫であって、加熱や冷却に代わる安全対策ではありません。塩や煙、乾燥には確かな理屈があります。正しく積み合わせれば、鹿肉の滋味を守りながら、家庭でも再現性の高い「日持ち」を手にできます。

塩分濃度・糖の活用で鹿肉の燻製の日持ちアップ:マリネとブライン

塩は水分活性(aw)のコントロールやタンパク質の保水性の面で味と歩留まりを助けますが、“塩=殺菌”ではないことをまず確認しましょう。家庭のマリネやブラインは、冷蔵(≤4℃)で密閉し、生肉に触れた漬け液は再利用せず破棄、あるいは沸騰での加熱殺菌を前提に扱うのが鉄則です。酸や糖を加える配合は風味の自由度ですが、どれほど風味設計を凝らしても、最終的な安全は中心温度の達成と迅速な冷却で担保します。実用面では、塊肉は塩1.5〜2.0%(肉重量比)程度のブラインを起点に、狙う味に応じて微調整し、マリネ後は表面を拭って均一に乾かすと燻煙の乗りが良くなります。再利用する漬け液は必ず沸騰させてから(もしくは別取りの“清潔なソース”を用意)という習慣を、家庭のルールにしてください。

表面乾燥(ピチット等)で鹿肉の燻製の日持ちを安定化:乾燥の段取り

燻煙がしっかり乗るかどうかは、表面の水分管理にかかっています。冷蔵下でラッキングして風を当てる、もしくは浸透圧脱水シート(ピチット等)を使って余分な表面水分を引くと、つやのある“ペリクル”が形成され、香り・色付きが安定します。ペリクルは煙の成分を均一に受け止め、乾きムラやベタつきを抑える頼れる下地。冷燻・温燻の前にも、低温域で“予乾”の時間をとると仕上がりが一段上がります。シート類は風味を濃くするのに役立ちますが、微生物学的な安全を保証するものではない点は誤解のないように。あくまで「乾かす→燻す→速やかに冷却→冷蔵/冷凍」という導線の品質強化パーツとして位置づけましょう。

スモーク材(サクラ・ヒッコリー等)と時間が鹿肉の燻製の日持ちに与える影響

煙にはフェノール類や有機酸など抗酸化・静菌的に働く成分が含まれ、表面の劣化を緩やかにしてくれます。ただしこれは“補助輪”にすぎず、保存期限を無制限に延ばす魔法ではありません。材は広葉樹(サクラ、ヒッコリー、ナラ、メイプル、りんご等)を基本に、松・杉などの針葉樹(ソフトウッド)は避けるのが定石。樹脂分が多く、苦味・タール(クレオソート)・異臭の原因になりやすいためです。生木・カビ木・塗装材・処理材もNG。煙は薄い青煙を維持し、白く濃い煙(不完全燃焼)は風味・安全の両面でマイナスです。時間は“必要十分”を守り、色や香りが乗ったらむやみに延長しない——過剰なスモークは味の雑味だけでなく、冷却の遅れを招きやすい点にも注意してください。

冷却・保存移行のベストプラクティス:鹿肉の燻製の日持ちを最大化する導線

下処理の効果を無駄にしない最後の関門が冷却と保存への移行。熱燻や温燻で仕上がった直後は、厚みのある浅い容器に小分けして、2時間以内に冷蔵域へ落とします。業務では段階的冷却の指針が示されていますが、家庭でも「まず素早く粗熱を飛ばす→4℃以下で安定→必要分だけ切り出し」の流れを徹底すると効果的。冷蔵は3〜4日以内で計画的に食べ切るか、−18℃で冷凍して品質劣化(酸化・乾燥)を遅らせます。包装は密着ラップ→フリーザーバッグ(または真空)→日付ラベルの順が扱いやすく、先入れ先出しを習慣化すると管理がぐっと楽に。なお、真空やオイル漬けは温度管理の代替にならない点を最後にもう一度。どんな保存テクも、「中心温度の達成」と「迅速冷却」の上に積み上げてこそ意味を持ちます。

鹿肉 燻製 日持ちのQ&Aとトラブル対処:変敗サイン・持ち運び・家庭機器

最後は「現場で起こる困りごと」をまとめて解決します。嗅覚と触覚で見抜く変敗サイン、キャンプや持ち運び時の保冷ルール、家庭用真空器の限界、そして小さなお子さんやご高齢の方に出すときの判断軸。いずれも鹿肉の燻製の日持ちを守るための具体策です。迷いが出たら、基本に立ち返りましょう——2時間ルール/冷蔵≤4℃/再加熱は中心74℃。この3本柱があなたの味方です。

匂い・粘り・変色:鹿肉の燻製が日持ちしないサインと廃棄基準

「まだ大丈夫かも」を捨てて、違和感=廃棄の習慣を。酸っぱい刺激臭、鼻に残る甘酸っぱい匂い、ツンとした揮発臭は変敗の合図です。表面が糸を引くような粘り、指先に感じるぬめり、輝きではなく虹色に見える油膜様の光沢があれば廃棄一択。色は褐変自体が直ちに危険を意味しませんが、灰緑・黒ずみ・斑点を伴う場合は要注意。真空パックが不自然に膨らむ(ガス発生)ケースも危険サインです。匂いで“無臭ならOK”と判定しないこと、味見で確認しないことも鉄則。判断に迷ったら、期限・温度履歴・調理履歴をメモで振り返り、少しでも曖昧なら捨てる——それが次の一皿を守ります。

キャンプ・持ち運びで鹿肉の燻製の日持ちを守る保冷と衛生

屋外は冷蔵庫がないぶん、温度の物語をあなたが演出します。出発前にクーラーボックスを事前冷却し、ブロック氷+保冷剤を併用。食材は小分け真空または二重ジッパーで、生肉ゾーン/加熱済みゾーンを分けます。現地では直射を避け、蓋の開閉回数を最小化。提供する分だけ取り出す→残りはすぐ冷やすを徹底し、テーブルに2時間以上出しっぱなしにしないこと。温燻・熱燻を持参する場合は中心74℃(165°F)で再加熱してから提供すると安心です。ナイフ・トング・まな板は生用/加熱済み用を分け、ハンドジェルだけに頼らず石けん+流水を基本に。クーラー内の融け水はこまめに捨てて、食材が水没しないようバスケットや仕切りで高さを作ると良いですよ。

家庭用真空器と業務用の違いが鹿肉の燻製の日持ちに与える影響

家庭用は外気式が主流、業務用はチャンバー式が中心——この構造差が脱気力・シール安定性・液体対応に跳ね返ります。外気式は含水の多い燻製(油・肉汁)で液が吸い上がりやすく、シール不良や汚染の原因に。対策は、冷蔵でしっかり冷やす→表面を拭く→紙を一枚挟む→二重シール。ただし真空は酸素を減らすだけで、温度管理の代わりにはなりません。家庭では「真空でも冷蔵3〜4日」を超えず、長く置くなら真空のまま冷凍(−18℃)へ。解凍後は再び3〜4日カウントで管理しましょう。袋は耐冷凍・耐油の専用品を選び、ラベルに日付/内容/個数を書いて先入れ先出し。小さな手間が大きな損失(と胃の痛み)を防ぎます。

子ども・高齢者・免疫が弱い方へ出すときの判断:日持ちは短め、安全温度は高め

対象によって安全マージンを広くとるのが優しさです。提供先が乳幼児・妊婦・高齢者・免疫が弱い方なら、冷蔵は2〜3日以内で食べ切る運用に短縮し、再加熱は中心74℃(165°F)を確実に。冷燻(非加熱)は避け、温燻・熱燻の“加熱済み”に限定すると安心です。香辛料は控えめにし、薄めのスライスで咀嚼・消化の負担を下げる工夫も有効。塩分は1.5%を上限目標にとどめ、香りは軽いスモーク+優しい甘みでまとめると食べやすくなります。「心配を感じたら出さない」も立派な選択。食卓の主役は、安心そのものです。

迷ったら安全側。 鹿肉 燻製 日持ちの鍵は、時間・温度・衛生の三点管理です。チェックリストを冷蔵庫の扉に貼り、家族と共有しておきましょう。

まとめ:鹿肉の燻製はどのくらい日持ちする?安全目安と家庭での再現ポイント

記事の要点を一つに束ねます。結論はシンプル——鹿肉の燻製(日持ち)は温度で決まり、管理で守る。スモークは香りと品質を支えますが、保存期限を無制限に延ばす魔法ではありません。家庭では「中心温度の達成」と「2時間以内の冷却→冷蔵」、そして「必要に応じて冷凍」という三段運用が鉄則。真空やオイル漬けは補助輪であって、温度管理の代役ではありません。

| 種類 | 冷蔵の目安 | 冷凍の目安 | 備考 |

| 加熱済み(温燻/熱燻) | 3〜4日 | 約3〜4か月(品質目安) | 調理後2時間以内に冷却→4℃以下。再加熱は中心74℃ |

| 冷燻(非加熱) | 短期冷蔵のみ | — | 必ず食前に十分加熱。常温放置は不可 |

| ジャーキー(加熱→乾燥) | 3〜6か月 | 最長1年(品質目安) | 室温は1〜2か月が目安条件。安全側なら冷蔵・冷凍 |

「何を、いつ、どう扱うか」を迷わないために、キッチンで使える実務の要点をチェックリストにしました。冷蔵3〜4日/冷凍3〜4か月/2時間ルールを軸に、あなたの台所に合う運用へ落とし込みましょう。

- 温度計を刺す場所:最厚部(骨・脂・筋を避ける)。挽肉・ソーセージは71℃、塊肉は63℃+3分休ませを基点に(安全側なら71℃)。

- 2時間ルール:室温に置くのは最大2時間(高温環境では1時間)。その前に浅い容器で急冷→4℃以下へ。

- 冷蔵の上限:加熱済みの鹿肉 燻製 3〜4日。超えるなら冷凍(−18℃)。

- 冷凍の段取り:粗熱を手早く→小分け→密着ラップ+フリーザーバッグ(必要なら真空)。日付ラベルを必ず。

- 解凍の扱い:冷蔵庫内解凍なら未使用分を再冷凍可。ただし品質低下に注意。解凍後は再び3〜4日カウント。

- 冷燻の原則:完成品は“生扱い”。必ず食前に十分加熱。真空でも常温不可。

- 真空/オイル漬け:延命の万能策ではない。嫌気性菌リスクを理解し、必ず冷蔵/冷凍で短期運用。

- 乾燥とペリクル:燻す前に表面を乾かす(送風/ラック/脱水シート)。濡れたまま燻さない。

- スモーク材:広葉樹(サクラ・ヒッコリー等)。針葉樹は避ける。薄い青煙でスス付着を回避。

- 変敗サイン:酸臭・粘り・異常膨張・怪しい変色→迷わず廃棄。味見で確認しない。

- 持ち運び:クーラーは事前冷却、ブロック氷+保冷剤。生用/加熱済みで器具とゾーンを分ける。

- 対象者配慮:乳幼児・妊婦・高齢・免疫低下には短い保存日数&確実な再加熱。

山の香りをそのまま食卓へ連れてくるために、私たちができることは多くありません。けれど、温度を測る/すぐ冷やす/無理をしない——この三つを守るだけで、鹿肉 燻製 の日持ちは見違えるほど安定します。ほんの少しの手間が、明日の一切れを安全に、おいしくしてくれるはず。

コメント