台所に立ちのぼる煙は、ちいさな焚火みたい。香りがふっと肩に触れて、今夜の食卓が少しだけ特別になる——。そんな魔法を、100均の道具で叶えましょう。この記事では、初心者でも失敗しない燻製のやり方に直結する「必要な道具」と「選び方」を、経験と理屈の両輪でていねいに解説します。買い物の迷いをなくし、あなたの週末を香りで満たす最短ルートを、一緒に見つけていきましょう。

100均で揃う燻製のやり方:必要な道具と選び方

道具選びは、最初の一歩にして“成功率”を左右する土台です。ここでは、100均で入手しやすい基本ツールを軸に、なぜそれが良いのか、どんな失敗を防いでくれるのかを具体的に示します。結論から言えば、「煙を生むもの」と「煙をためる器」と「熱と距離を制御する部品」の三点が揃えば十分。細部は家の環境にあわせて微調整すれば、はじめてでも美しく色づきます。

100均で手に入る燻製のやり方・基本ツール一覧

最小構成はシンプルです。まず、煙の素となるスモークチップ/スモークウッド。次に、煙を受け止める容器(フライパン/ステンレスボウル)と蓋(またはアルミホイル)。そして、食材を持ち上げる焼き網。この三点で“熱燻”は始められます。加えてトング・耐熱手袋・キッチンタイマーがあると安心です。

- 発煙材:短時間の香り付けならチップ、温燻寄りでじんわり攻めるならウッド。どちらも100均で入手しやすく、まずはサクラでOK。

- 器:家にあるステンレス鍋/中華鍋/深めのフライパンで代用可。ボウル×2を上下で組む“ボウル燻製”も省スペースで優秀。

- 網:食材とチップの距離を確保する要。サイズは器に「少し小さく収まる」ものを。

- アルミホイル:鍋底の養生とドリップ受け、蓋の目貼りに。片付けと匂い残りが段違いにラク。

- 温度計:中心温度の確認と、チップの燃えすぎ抑制の感覚合わせに役立つ“相棒”。

ここでひとつ大切な注意を。フッ素樹脂(いわゆるテフロン)加工のフライパンは、燻製では避けた方が無難です。高温での長時間利用やヤニ(タール)付着でコーティングが劣化しやすく、匂いも移りやすいから。鉄・ステンレスの器を“燻製専用”にするのが、長く楽しむコツです。

100均×燻製のやり方に適したスモークチップの選び方

チップ選びは香りの設計です。入門の答えは単純で、サクラ=万能。色づきが良く、短時間でも“燻した満足感”が得られます。淡白な素材を上品に香らせたい日はリンゴ、肉のコクを押し上げたい時はクルミ、燻香を少し抑えつつ整えたい時はナラという具合に、素材の個性×チップの癖でマッチングさせましょう。

分量は「少なめから」が鉄則。はじめはひとつかみ(約10g)程度のチップをホイル上に広げ、炎を上げず発煙だけをキープ。香りは“足す”より“引く”方が難しいので、濃いと感じたら次回は量を減らす・火を弱める・時間を短くするの三択で調整します。混ぜて使う“ブレンド”は楽しいですが、まずは単一チップで自分の基準香を作るのがおすすめです。

なお、スモークウッドは着火後に線香のように自燃し続けるため、長めの温燻に向きます。屋外やベランダでの“低温・じんわり”に使いやすい一方、風の影響を受けやすいので耐熱シートや不燃プレートの上で安定させましょう。いずれも、水分を飛ばした食材のほうが香りが均一に乗ります。

100均で補う燻製のやり方:温度計・網・ステンレスボウル・アルミホイル

温度計は“上達の近道”です。チップが燃えてしまうと苦味や煤が出やすくなるので、弱火で安定した発煙を保つ感覚合わせに便利。さらに、肉や魚の中心温度の把握は食の安全に直結します。表示の読み取りやすさ・プローブの細さ・反応速度が選び方の軸です。

焼き網は、器の内径に対し“指一本ぶん小さく”が扱いやすいサイズ感。網の下にアルミホイルを二重に敷き、ドリップ受けを作ることで煙の通りが澄み、えぐ味を抑えられます。ホイルは使用後に丸めて捨てるだけ——片付けが速ければ、次の一皿に気持ちよく移れます。

ステンレスボウルでの燻製は、「下ボウル=火元とチップ」「上ボウル=蓋」の二段構成。ボウルの縁をアルミホイルで目貼りすれば密閉性が上がり、短時間でも色づきが良くなります。蓋の代わりにガラス蓋を使うと進行が見えるので、タイミングの勘も掴みやすい。いずれにせよ、“燻製専用化”して匂い移りを割り切るのが快適です。

最後に、小さな安全策を三つ。耐熱手袋で火傷を予防し、トングで食材をやさしく扱い、使い終えたチップ/ウッドは完全消火を確認してから処分すること。たったこれだけで、初日の体験は格段に安定します。

購入前の最終チェック:器と網のサイズは合っているか/フッ素加工フライパンは避けられるか/ホイルと耐熱手袋は足りているか/チップはまずサクラで少量から——この4点が揃えば、準備完了です。

100均でできる燻製のやり方:3つの基本手順

ここからは、100均の道具だけで再現できる燻製のやり方を三つの方式に分けて解説します。結論から言えば、フライパン(熱燻)・ボウル重ね(熱燻/温燻)・段ボール×スモークウッド(温燻)のどれを選んでも、基本は「乾かす→発煙→密閉→休ませる」。この4拍子が揃えば味は跳ね上がります。最初はサクラのチップを少量から、火は弱く長くが合言葉。安全面では消火の徹底・換気・耐熱手袋の三点を忘れないでください。以下の手順は、初回でも“迷わない”よう、要点を一歩ずつ置いていきます。

| 方式 | 熱源 | 温度帯の目安 | 相性の良い食材 | キモ |

| フライパン熱燻 | コンロ小火 | 80〜130℃ | ソーセージ、ささみ、ナッツ、チーズ | 短時間で色づけ。蓋の密閉とチップ少量。 |

| ボウル燻製 | コンロ小火/固形燃料 | 80〜120℃(熱燻)/50〜80℃(温燻) | 卵、チーズ、鶏むね、サーモン | 縁をホイルで目貼り。ドリップ受け。 |

| 段ボール×ウッド | スモークウッド自燃 | 50〜80℃ | ベーコン風、チーズ、練り物、ナッツ | 風対策と耐熱台。長めに“待つ”。 |

100均×燻製のやり方:フライパンで仕上げる“熱燻”

台所で手早く仕上げたいなら、フライパン熱燻が最短ルートです。深めの鉄・ステンレスフライパンの底にアルミホイル二重を敷き、ひとつかみ(約10g)のスモークチップを薄く広げます。上に焼き網を置き、表面をしっかり乾かした食材を間隔をあけて並べ、密閉できる蓋(なければホイルで目貼り)をセット。まず中弱火で1〜2分だけ“煙が立ち上るまで”温め、立ったらすぐ弱火に落として10〜20分。火を止めたら蓋は開けずに5〜10分休ませると、角のとれた香りに落ち着きます。

コツは三つ。ひとつ目はチップ量は少なめから始めること。煙が濃すぎるとえぐ味が出やすいので、次回足せばいいと割り切ります。二つ目はドリップ受け。網の下に折ったホイルをトレー状にして脂を受けると、煙の通りが澄み、苦味を抑えられます。三つ目は乾燥=ペリクル。キッチンペーパーで水気を取り、冷蔵庫で20〜60分ほど乾かしてから燻すと、色づきと香りの乗りが段違いです。

- 時間の目安:チーズ10〜15分/ソーセージ10〜15分/ナッツ5〜10分。

- 火加減:常に“炎を上げず”チップはくすぶらせるだけ。燃え始めたら一度火を止めて落ち着かせる。

- 安全:換気扇を回し、報知器の近くでは避ける。使用後のチップは完全消火。

仕上がりが濃いと感じたら、時間短縮→火力ダウン→チップ減量の順で調整。逆に弱いときは、弱火のまま時間を+3分から試し、香りの“基準点”を体で覚えていきましょう。

100均で叶う燻製のやり方:ボウル重ねのコンパクト燻製

ステンレスボウル×2を重ねる方式は、収納も場所も小さく済むのが魅力。下のボウルにホイル+チップ(または短く切ったウッド)を置き、金属クリップで固定した焼き網を渡して食材を並べ、上からもう一つのボウルを“蓋”として重ねます。ボウルの縁をホイルで目貼りして密閉度を高めたら、コンロのごく弱火で発煙→そのまま維持。熱燻なら10〜20分、温燻寄りにしたい場合は固形燃料でじんわりと。

この方式の利点は、温度の上がりすぎを防ぎやすいこと。ボウルの反射で熱が循環しやすく、少ない火でも煙が回ります。さらに、蓋を外さず進行を見守るにはガラス蓋を代用する手も有効。内部が見える安心感が、作業の失敗率を下げてくれます。食材は、ゆで卵・チーズ・鶏むね薄切り・練り物から始めると成功体験を得やすいでしょう。

- 手順の要点:(1)食材をしっかり乾かす(2)網の下にホイルのドリップ受け(3)縁をホイルで封(4)弱火で発煙維持(5)余熱で休ませる。

- 目安温度:熱燻 80〜120℃/温燻 50〜80℃。温度計がなくても、手を近づけて熱気が“じんわり”ならOK。

- 匂い対策:チップは少量、作業後はすぐホイルごと処分してヤニの残り香を断つ。

うまく煙が回らない時は、ボウルと網の隙間を見直してみてください。食材を詰めすぎず、1cm以上の空間を意識すると、香りが均一に乗ります。反対に濃すぎる時は、次回からチップを半量→時間-3分の順で。

100均発・段ボールで楽しむ燻製のやり方:ウッド使用の温燻

屋外で腰を据えて香りを入れたい日には、段ボール×スモークウッドの温燻が活躍します。用意するのは、中型段ボール箱、スモークウッド、竹串(または金属棒)、焼き網、耐熱シート。箱の側面に竹串を左右対で刺して網の受けを作り、底には耐熱シートを敷きます。点火したウッドを底に置き、上段の網に食材を並べて蓋を閉じれば準備完了。風のある日は箱が煽られやすいので、風下に置く・転倒防止の重しを忘れずに。

温度は季節と風次第で変動しますが、50〜80℃に収まれば上々。1〜2時間かけてゆっくり香りを入れ、脂の少ない食材ほどクリアに仕上がります。チーズ・はんぺん・厚揚げ・鶏ささみは失敗が少なく、色づきも美しい定番。長時間組なので、途中で1回だけ蓋を開けて結露を拭き取ると、酸味臭の原因を断てます。

- 設営のコツ:段ボールは二重底にし、地面の湿気を避ける。ウッドの下に必ず不燃プレート。

- 換気と火の始末:屋外でも近隣配慮は大切。作業後はウッドの完全消火を水で確認。

- 温度が上がらない時:箱の上部をホイルで一部覆う/食材量を減らす/ウッドを新しい面に点火。

段ボール温燻は“待つ料理”。だからこそ、事前乾燥と休ませ時間の差がはっきり出ます。仕上げに30分〜一晩休ませると、香りが食材の芯に馴染み、塩味も丸く落ち着きます。ゆっくり、でも確実に。香りは急がせないほうが、やさしく届くのです。

100均だから続けられる燻製のやり方:温度帯と食材の相性

香りが“気持ちよく”乗るかどうかは、温度と水分でほぼ決まります。ここでは、熱燻・温燻・冷燻の違いを整理し、チーズ・卵・ソーセージが“成功しやすい”理由、さらにサクラ・リンゴ・クルミ・ヒッコリーなどチップ別の香り傾向を実践目線でまとめます。結論はシンプル——最初は熱燻〜低めの温燻、チップはサクラ少量から、そして乾かしてから短く燻して休ませる。この三原則で、あなたの台所はやさしい薫りに満ちます。

100均で試す燻製のやり方:熱燻・温燻・冷燻の違いと判断軸

熱燻はおよそ80〜140℃の高め温度で短時間仕上げる方式。ジューシーさを保ちつつ色づきが良く、チーズ・ナッツ・ソーセージなど“すぐ食べる系”に向きます。温燻はおよそ50〜80℃で数十分〜数時間、香りをじっくりのせるやり方。スモークウッドと相性がよく、卵・鶏むね・サーモンなどの“やさしい食材”が上手にまとまります。冷燻はおよそ15〜30℃で長時間、煙だけを食材に当てる本格派。設備・衛生管理のハードルが上がるため、入門では無理に手を出さないのが安全です。

判断軸は三つ。①食べ方が「加熱して食べる」なら熱燻寄り、②食材の水分が多いほど低温長時間が有利、③住環境(匂い・煙)に合わせチップ量を控えめに。どの方式でも、表面を乾かす=ペリクル形成を丁寧に行えば、香りは均一に、えぐ味は控えめに仕上がります。温度計がなければ、“弱火を守る”ことと、“チップは少量から”の二点だけでも十分にコントロール可能です。

- 熱燻(80〜140℃):短時間・色づき良・保存性は低め。週末の“すぐおいしい”に。

- 温燻(50〜80℃):香りまろやか・結露に注意。結露は酸味臭の原因なので途中で拭き取りを。

- 冷燻(15〜30℃):長時間・設備工夫が要。家庭入門では非推奨、扱う際は安全情報を優先。

100均×燻製のやり方:チーズ・卵・ソーセージの“成功確率が高い”理由

チーズは水分や脂肪のバランスにより溶けやすさ(メルト性)が違います。入門ではプロセスチーズややや固めのナチュラルチーズを選ぶと扱いやすく、温度は控えめ(目安:40℃前後〜低めの温燻)で“香り付け中心”にすると失敗が激減。熱燻で攻めたい時は、短時間・弱火・蓋の開閉最小で“汗(油にじみ)”を抑えましょう。仕上げに30分〜一晩の休ませを入れると角が取れ、塩味や薫香が丸くまとまります。

卵(味玉)は、殻をむいた茹で卵を軽く味付けしてからしっかり乾燥。表面の水分が飛ぶことで煙が均一にまとい、黄身はクリーミーなまま。温度帯は熱燻〜低めの温燻が扱いやすく、10〜20分+余熱で色と香りが美しく入ります。殻付きで“うずら”を使うと転がりにくく、失敗が少ないのもポイント。

ソーセージはすでに加熱済みの製品を選ぶと安全性と再現性が高く、短時間の熱燻で皮がぱりっとして香りが立ちます。未加熱の肉や魚を扱う場合は、中心温度の基準(目安:中心75℃1分以上など)を満たす工程を必ず挟むこと。入門段階では“二段階調理”(加熱→香り付け)を徹底すれば、安心しておいしさを追求できます。

- 成功の鍵:(1)乾燥(ペリクル)(2)少量チップ(3)弱火で発煙維持(4)休ませの4点。

- 味の整え方:濃い→次回は時間短縮/火力ダウン/チップ減量。薄い→弱火のまま+3分。

- 衛生:加熱が必要な食材は中心温度を数値で確認。温度計が最短の上達法です。

100均で極める燻製のやり方:チップ別(サクラ・リンゴ等)の香りと色づき

チップの違いは、香りの“性格”と色づきに直結します。まずはサクラ。香りがはっきり・色づき良好で、入門の基準木に最適。次にリンゴは甘やかで軽やか、鶏むね・白身魚・豆腐など淡白な素材をふわっと引き立てます。クルミはナッティでややビター、肉系にコクを与え、ブレンドの“奥行き係”。ヒッコリーは存在感が強く、短時間熱燻でも“燻した満足”を出しやすい万能選手です。

| 原木 | 香りの強さ/印象 | 相性のよい食材 | 使い分けのコツ |

| サクラ | 中〜強/色づき良 | ソーセージ、豚、チーズ、卵 | まずはこれを基準に“濃い/薄い”の感覚を掴む |

| リンゴ | 弱〜中/甘い香り | 鶏むね、白身魚、豆腐、ナッツ | 淡白な素材の日に。濃いと感じたら時間短縮 |

| クルミ | 中/ナッティ・ビター | 牛・豚・ラム、きのこ | サクラに1〜2割ブレンドで“奥行き”を演出 |

| ヒッコリー | 中〜強/輪郭くっきり | 肉全般、ソーセージ、チーズ | 短時間でも主張が出る。入れ過ぎには注意 |

いずれのチップでも、量は少なめ→足し算が基本。混ぜるならサクラ基調が扱いやすく、“サクラ8:クルミ2”や“サクラ7:リンゴ3”など、配合を固定して比較すると味の記憶が早く定着します。色づきを強く出したい時は、表面をしっかり乾かす→短時間で一気に。香りだけ軽く付けたい時は、低め温度で薄い煙を長めに当てると、素材感がきれいに残ります。

安全第一の覚え書き:未加熱の肉・魚・卵を扱うときは、加熱基準(中心75℃1分相当)を守り、冷燻は家庭入門では避けるのが無難。とくに妊娠中・高齢の家族がいる場合は、冷燻の魚介(スモークサーモン等)はリスクが高いため、加熱済みのものを選ぶか、必ず再加熱して提供を。

上達の近道:同じ食材を“温度だけ”変えて比較すること。ノートに温度・時間・チップ量・休ませを書き残せば、次の一皿が一気に整います。香りは、急がないほど深く届く。弱火を信じて待つ——それがいちばんのコツです。

100均で失敗しない燻製のやり方:匂い・煙・安全対策

おいしさは“香りの管理”から生まれます。つまり、匂いと煙をコントロールできれば、失敗はぐっと減るということ。ここでは賃貸の台所やベランダでも実践しやすい対策を、匂い・煙/火の扱い/衛生の3テーマでまとめます。合言葉は、少ないチップ・弱火・密閉・完全消火。小さな工夫を積み重ねれば、香りはやさしく、暮らしは穏やかに保てます。

100均×燻製のやり方:室内・ベランダの匂い対策とマナー

まずは「出さない・漏らさない・残さない」の三段構え。出さないためにチップは少量、漏らさないために蓋とホイルで目貼り、残さないために後処理を素早く。この順番を守るだけで、体感の“煙っぽさ”は見違えるほど変わります。キッチンでは換気扇を強で回し、窓があれば対角の2点換気を。報知器の真下は避け、可能なら作業前に一度だけ短時間テスト発煙して反応を確認しておきましょう。

- チップは「ひとつかみ以下」から:約5〜10gをホイルに薄く広げ、炎を上げず発煙だけをキープ。濃いと感じたら次回減らす。

- 密閉を上げる:蓋の縁をアルミホイルで1周目貼り。ボウル燻製はクリップで固定。

- ドリップ受け:網の下にホイルの受け皿を作り、脂が煙化するのを抑える(苦味・臭いの主因対策)。

- 時間帯とマナー:ベランダは風向きを確認し、早朝・深夜は避ける。共有部や規約に「火器・煙」の定めがある場合は必ず遵守。

- 後処理:使用直後にホイルごとヤニを包んで廃棄→器はぬるま湯&中性洗剤で洗浄→換気は10〜15分継続。

どうしても匂いが残るときは、作業時間を短く・休ませ時間を長くに配分を変えるのがコツ。香りは休ませ中にも馴染むので、“弱火×短時間で軽く当てて一晩休ませる”設計が、室内向けの最適解になりやすいです。

| 環境 | おすすめ方式 | ポイント | NG例 |

| キッチン | フライパン/ボウル熱燻 | 換気強・チップ少量・ホイル目貼り | 報知器直下・強火での発煙 |

| ベランダ | ボウル熱燻/ウッド温燻 | 風下設置・転倒防止・時間帯配慮 | 強風時・規約違反・長時間の濃煙 |

| 屋外(庭・公園許可区画) | 段ボール×ウッド温燻 | 不燃台・防火・近隣配慮 | 地面直置き・放置燃焼 |

100均で守る燻製のやり方:火加減・密閉・消火のポイント

火の基本は「燃やさず、くすぶらせる」。中弱火で加熱→煙が立ったらすぐ弱火へ。チップが燃え上がったら一度火を止めて酸素を遮断し、落ち着いてから再開します。濃煙=正解ではありません。透明がかった薄い煙で十分に香りは乗ります。密閉性は味を左右するので、蓋の縁をホイルで封し、蒸気の逃げ道は最小限に。

- 温度の目安:熱燻はおよそ80〜130℃。温燻なら50〜80℃。迷ったら弱火固定で“長めに待つ”。

- 結露対策:長時間のときは途中で1回だけ蓋を開け、蓋裏の水滴を拭う。酸味臭とにじみを防止。

- 器の養生:鍋底にホイル二重+ドリップ受けでヤニ汚れを最小化。後片付けが速いほど匂い残りは減る。

- 保護具:耐熱手袋・長めのトングで火傷と転落を回避。小さな安心が大きな事故を遠ざけます。

- 消火の作法:使用後のチップ/ウッドは水に浸して完全消火→水切り→可燃ゴミへ。熱いまま室内放置・ゴミ箱投入は厳禁。

消火と同じくらい大切なのが保管。チップやウッドは密閉袋+乾燥剤で湿気を遮断すると、次回の発煙が安定します。器具は“燻製専用”にしておくと匂いの混入を避け、調理の集中力も上がります。火の扱いは慎重に、でも怖がりすぎず。弱火と密閉で香りは十分に届く——その実感が、あなたの基準を育ててくれます。

100均で安心な燻製のやり方:中心温度と衛生の基礎

燻製はあくまで“香り付けの調理法”。食材によっては、加熱の基準(例:中心75℃で1分、または同等条件)を満たす工程が必要です。とくに未加熱の肉・魚・卵を扱う場合は、温度計で“数値”を確認しましょう。入門のうちは二段階調理(十分に加熱→香り付け)を徹底すると、安全と再現性が両立します。

- 下処理:塩・砂糖・スパイスの軽い下味は水分を引き出しすぎない程度に。表面乾燥(ペリクル)を丁寧に。

- 交差汚染NG:生肉に触れたトングやまな板で食べる直前の食材を扱わない。器具は用途ごとに分ける。

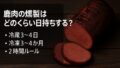

- 冷却と保存:長めに燻した食材は粗熱を取り、清潔な容器で冷蔵。翌日までが風味のピーク。長期保存は避ける。

- 避けた方がよい例:家庭入門での冷燻生食(生サーモンなど)はリスクが高い。必ず加熱済みを選ぶか、再加熱して提供。

- 家族配慮:妊娠中・高齢・小さな子どもには、加熱済み食材+短時間の香り付けを基本に。体調がすぐれない日は無理をしない。

最後に、片付けこそ最高の対策。ホイルを外してヤニを包む→器を中性洗剤で洗う→換気を続ける→チップを完全消火→ゴミを密閉して廃棄。ここまでが“燻製のやり方”だと決めてしまえば、匂い・煙・安全の悩みは最初から半分以下になります。小さな段取りが、香りの質を守ってくれるのです。

100均で味を底上げする燻製のやり方:実践レシピ集

ここからは、100均の道具だけで再現できる燻製のやり方をレシピとして具体化します。合言葉は“乾かす→発煙→密閉→休ませる”。火力は弱火、チップは少量から、そして安全のために加熱基準(必要な食材は中心温度の確認)を守る。これだけで、家庭でも安定して香りが乗ります。まずは成功体験の得やすい三品から。

100均×燻製のやり方:とろけるスモークチーズ

いちばん手軽で、満足度の高い入門レシピ。プロセスチーズややや固めのナチュラルチーズを選び、低め温度で短時間が鉄則です。溶けすぎを防ぐには、冷蔵庫でよく冷やしてから作業を始めるか、5〜10分だけ冷凍庫で表面を落ち着かせるのがコツ。

- 材料:プロセスチーズ(個包装やブロック)、スモークチップ(サクラ)、アルミホイル、焼き網、フライパン(またはボウル2個)、トング。

- 下準備:チーズは食べやすい一口大に。キッチンペーパーで軽く表面の水分を拭き取り、冷蔵庫で20〜60分乾燥。

- 発煙:器の底にホイル二重→チップひとつかみ弱(約5〜10g)を薄く広げ→中弱火で煙が立ったら弱火固定。

- 燻す:網に間隔をあけて並べ、蓋を密閉。目安10〜15分(80〜100℃程度)。

- 休ませ:火を止めて蓋は開けず5〜10分。取り出して粗熱後、30分〜一晩休ませると角が取れてまろやかに。

アレンジ:仕上げに黒胡椒・砕いたナッツ・ドライハーブをまぶす/オリーブオイルで軽くコーティングして保存容器へ。クラッカーと合わせるだけで、おもてなし皿に。

| 溶ける | 温度が高い→弱火固定/時間-3分/チーズを事前によく冷やす |

| 苦い | チップ過多→半量に/脂が落ちている→網下にドリップ受けを |

100均で広がる燻製のやり方:味玉とベーコン風アレンジ

味玉は“乾燥がすべて”。そして“余熱と休ませ”で香りは丸くなります。ベーコン風は、家庭では「加熱→香り付け」の二段階が安全で再現性も高いです。

- 材料(味玉):ゆで卵(殻むき)、めんつゆ(2倍〜3倍希釈)または醤油:みりん=1:1、サクラチップ、ホイル、網、フライパン(またはボウル2個)。

- 下味:殻をむいた卵を調味液に30分〜2時間浸し、取り出してしっかり水気を拭く→冷蔵で20〜60分乾燥。

- 燻す:発煙後、弱火で10〜15分(80〜100℃)。火を止めて蓋のまま5〜10分休ませ。

- 仕上げ:粗熱が取れたら1〜3時間冷蔵で落ち着かせると、色づきも香りも均一に。

ベーコン風アレンジ(豚バラ・鶏むね):まず加熱を完了させます(例:豚バラブロックを塩・砂糖各1.5%を擦り込み、冷蔵数時間→80〜90℃の湯で中心75℃1分相当までボイル)。水気を拭いて冷蔵で乾燥→サクラまたはクルミ少量ブレンドで温燻50〜70℃・30〜60分。最後に表面を軽く焼くと脂が香りに溶け込み、家庭でも“ベーコンらしさ”が立ちます。鶏むねはボイル後に温燻20〜40分で、しっとり軽やか。

| 塩 | 肉の重量×1.5% |

| 砂糖 | 肉の重量×1.5%(または蜂蜜) |

| 粗挽き胡椒 | お好みで。後入れだと香りが立つ |

時短アイデア:厚揚げやちくわをよく乾かしてから熱燻10〜15分。めんつゆ+胡椒をさっと塗るだけで、驚くほど“ベーコン風”の満足感に。

100均で映える燻製のやり方:スモークサーモンとナッツ

家庭の安全管理を最優先し、ここでは加熱済みサーモンで“スモークサーモン風”を作ります。焼き鮭や蒸しサーモンを冷まし、低温で香りをのせるだけで、驚くほど整った一皿に。セットで作れるスモークナッツは、食感と香りのコントラストが最高の相棒です。

- 材料(サーモン):加熱済みサーモン(切り身・ほぐし身でも可)、サクラ(またはリンゴ)チップ、ホイル、網、ボウル2個またはフライパン。

- 下準備:サーモンの表面の水分を拭き、冷蔵で20〜60分乾燥。必要ならレモン汁+塩+砂糖を軽くまぶして10分置くと、においが締まります。

- 燻す:温燻50〜70℃で20〜40分を目安。弱い煙を長めに当てるイメージ。火を止め、5〜10分余熱。

- 休ませ:粗熱が取れたら1〜3時間冷蔵で落ち着かせる。薄切りにし、オリーブオイル&ディルで和えると完成度が上がります。

- 材料(ナッツ):無塩ミックスナッツ、サクラチップ、ホイル、網。

- 下準備:市販の素焼きを使うか、オーブンやフライパンで120℃×5〜8分軽くローストして水分を飛ばす。

- 燻す:熱燻5〜10分。仕上げに塩少々、はちみつやメープルを薄く絡めると“止まらない”味に。

盛り付けのコツ:サーモンは薄くそぎ切りにし、紫玉ねぎの薄切りと合わせて酸味を足す。ナッツは最後に粗挽き胡椒で香りを立たせる。ワンプレートにまとめれば、テーブルがふっと華やぎます。

総括:どのレシピも、少量チップ×弱火×短時間+休ませが黄金律。香りは“のせる”ものであって“浴びせる”ものではない。軽やかな燻香は日常の食卓に馴染み、繰り返すほど腕が上がります。あなたの“おいしい基準”を、今日から少しずつ育てていきましょう。

100均で長く楽しむ燻製のやり方:後片付けと保管のコツ

おいしい余韻を長く残す秘訣は、実は後片付けと保管にあります。ここまで学んだ燻製のやり方を日常化するために、“匂いを残さない・安全に終わらせる・次回の再現性を上げる”という3つの視点でルーティンを整えましょう。100均で揃う消耗品と収納グッズを活かせば、台所はすっきり、香りは上品、次の一皿はもっと安定します。

100均×燻製のやり方:使用後のチップ・ウッドの安全処理

片付けの起点は完全消火です。燃えさしがわずかでも残れば、臭いの元や事故の火種になります。作業は“触らない→冷ます→濡らす→密閉→廃棄”の順で。

- 触らない:火を止めたら蓋を閉じたまま5〜10分放置し、酸素を遮断。器が十分冷めるまで待ちます。

- 冷ます:鍋底のアルミホイル二重ごと取り出し、耐熱のトレー上でさらに冷却。

- 濡らす:チップ/ウッドは水にしっかり浸して完全消火。“じゅっ”という音が止んだ後も1〜2分浸漬しておくと安心です。

- 密閉:水切りしたら防臭ポリ袋(ダブルジッパー)に入れて密閉。臭い移りと再着火の不安を断ちます。

- 廃棄:各自治体の可燃ゴミ区分に従い処分。熱いままの室内ゴミ箱投入は厳禁。

NG例の共有:(1)灰皿や植木鉢に放置(下から酸素が入り再燃の危険)、(2)ベランダで自然冷却(風で臭いが広がる/近隣トラブル)、(3)洗面台へ流す(詰まり・臭い残り)。迷ったら「水没→密閉」が最短安全ルートです。

100均で整う燻製のやり方:器具のメンテナンスと収納術

ヤニ(タール)は温かいうちが落としどき。冷め切る前に“剥がす→拭く→洗う”の三段で。

- 剥がす:鍋底と網下のホイルを丸めて撤去。ヤニの大半をこの工程で持ち去ります。

- 拭く:中性洗剤+ぬるま湯で湿らせたキッチンペーパー/不織布で油膜を先に拭い取る。頑固な箇所はアルコールor食用油で溶かしてから洗うと短時間で落ちます。

- 洗う:ステンレスは柔らかいスポンジで。クレンザーや硬いタワシはキズと臭いの原因になるので避けます。網は重曹+熱湯に10〜15分浸してから洗うとラク。

- 乾かす:水滴は臭い戻りの原因。布巾で拭き上げ→自然乾燥まで終えてから片付けます。

収納は“専用化”が鍵。100均の深型コンテナを1つ用意し、「燻製専用」とラベリング。中に網・ホイル・クリップ・耐熱手袋・温度計をまとめ、消臭シートや重曹袋も入れておくと、取り出すだけですぐ始められます。フライパンやボウルは紙袋や不織布カバーで包み、“他の調理器具と分ける”ことで匂い移りを未然に防ぎましょう。

100均で快適な燻製のやり方:翌日の消臭・換気・洗浄ルーティン

匂い問題は翌日の過ごし方で解決します。作業直後に換気しても、布・壁・フィルターに残った微小な香気成分がじわじわ戻るため、翌朝に“第二のケア”を。

- 換気:朝一で対角の2点換気を5〜10分。空気の通り道を作ると体感が大きく変わります。

- 拭き上げ:コンロ周り・作業台をアルカリ電解水(または薄めた中性洗剤)で拭き、仕上げに水拭き→乾拭き。

- 布もの:キッチンタオルや布巾は重曹小さじ1+ぬるま湯で浸け置き→すすぎ→乾燥。

- レンジフード:フィルターにヤニが付いたらぬるま湯+中性洗剤で10分浸け置き→柔らかブラシで優しく。

- 自然消臭:コーヒーかす・重曹を浅皿に広げて一晩置くと、残り香が穏やかに抜けます。

注意:強い塩素系はキッチンでの常用に不向き。食器・調理面に残留しない洗浄剤を選び、換気をしながら短時間で終わらせるのが鉄則です。

100均で賢く回す燻製のやり方:消耗品(チップ・ウッド・スパイス)の保管と使い切り設計

香りの安定は乾燥状態に比例します。チャック袋+乾燥剤で湿気をシャットアウトし、“小分け→使い切り”を徹底しましょう。

- 小分け:チップ/ウッドは1回分(5〜10g/1/3〜1/2ブロック)で小袋化。取り出し回数を減らすと劣化が遅くなります。

- 乾燥剤:100均のシリカゲルを袋ごと同封。色変わりタイプだと交換時期が一目で分かります。

- 保管場所:直射日光・熱源付近・シンク下の湿気を避け、冷暗所へ。

- スパイス:黒胡椒・ローリエ・タイムなどの燻製向きスパイスも遮光ボトル+乾燥剤で。香りの輪郭が長持ちします。

- ラベリング:購入日/開封日/樹種(サクラ・リンゴ等)を記入。次回比較のメモになります。

| よくある悩み | 原因 | 100均でできる対策 |

| 部屋に匂いが残る | ドリップの煙化/換気不足 | 網下にホイル受け/対角換気/消臭シート |

| 後片付けが大変 | ヤニ固着/乾くまで放置 | ホイル二重/温かいうち拭き取り/重曹浸け置き |

| 次回の香りが不安定 | チップの湿気/分量ブレ | 小分け+乾燥剤/計量スプーンで毎回固定 |

結論:片付けと保管は“次の一皿の仕込み”です。完全消火→拭き上げ→小分け保管→翌朝の二次ケアまでを燻製のやり方の一部として固定すれば、100均の道具でも香りは端正に、暮らしは軽やかに保てます。

【まとめ】100均で始める燻製のやり方:今日すぐできる一歩

ここまでの要点は、少量のチップを弱火で発煙だけキープし、密閉して短時間あて、休ませるという4拍子。器は鉄やステンレスに“専用化”、匂いと安全はドリップ受け・換気・完全消火で守る。これさえ押さえれば、100均の道具でも、台所にやさしい薫りが立ちのぼります。最後に、今日動ける簡潔なプランと、次の伸びしろをまとめておきます。

100均で完結する燻製のやり方:最小セットとチェックリスト

まずは“今日”買って“今日”作れるミニマム装備。悩みを断つために、買う→準備→実践→片付けの順でチェック形式にしました。

- 買うもの(合計目安:1,000〜1,500円)

- スモークチップ(サクラ)…1袋

- 焼き網(器に“指一本ぶん小さい”サイズ)…1枚

- アルミホイル(厚手推奨)…1本

- ステンレスボウル(既存の鍋・フライパンでも可)…必要数

- トング・耐熱手袋…各1

- (余裕があれば)料理用温度計…1

- 準備(10〜30分)

- 食材を選ぶ:チーズ/味玉/ソーセージ/ナッツが成功率高

- 表面を拭き冷蔵で20〜60分乾燥(ペリクル)

- 器の底にホイル二重+網下にドリップ受け

- 換気扇強/窓2点換気/報知器の位置確認

- 実践(15〜30分)

- チップ5〜10gを薄く広げる→中弱火で発煙→すぐ弱火固定

- 食材を網に間隔を空けて並べ、蓋+ホイルで目貼り

- 10〜20分を目安に香り付け→火を止めて5〜10分休ませ

- 片付け(10〜20分)

- ホイルごとヤニを包む→チップは水没で完全消火

- 器はぬるま湯+中性洗剤で拭き洗い→しっかり乾燥

- 翌朝に第二換気と軽い拭き上げで残り香ケア

| 原則 | 少量チップ/弱火/密閉/休ませ |

| 成功食材 | チーズ・味玉・ソーセージ・ナッツ |

| 匂い対策 | ドリップ受け・換気強・ホイル目貼り |

| 安全 | 中心温度の確認・完全消火・器具の専用化 |

| 失敗リカバリ | 濃い→時間-3分/火力↓/チップ半量|薄い→弱火のまま+3分 |

100均から広がる燻製のやり方:次のアップグレードと応用先

慣れてきたら、投資少なめで効果大のアップグレードへ。味は安定し、作業はさらにラクになります。

- 温度と再現性の強化:料理用温度計で〈熱燻80〜120℃/温燻50〜80℃〉を“数字”で把握。

- 香りのバリエーション:リンゴ・クルミ・ヒッコリーをサクラ基調でブレンド(例:サクラ8:クルミ2)。

- 器の快適化:ボウルに合うガラス蓋で進行が見える/金属クリップで密閉度UP。

- 屋外運用:段ボール×スモークウッドで温燻。耐熱台・風対策・水バケツで消火を固定化。

- 記録術:ノートに食材・温度・時間・チップ量・休ませを毎回メモ。同じ食材で1要素だけ変えると学習効率が跳ね上がる。

応用先は無限ですが、最初のおすすめは厚揚げ・ちくわ・ささみ・サーモン(加熱済み)・きのこ。“弱火×短時間+休ませ”が効く食材は、家庭の食卓にやさしく馴染みます。反対に、冷燻の生食は入門段階では避け、必ず加熱済み/再加熱で安全を優先しましょう。

最後のひと押し:今夜は、サクラのチップをひとつかみ弱。弱火に落として、10分だけやさしく煙をまとわせてみてください。蓋を開けた瞬間の香り、ひと口目の静かな驚き——それが、あなたの“台所の焚火”の始まりです。100均の小さな道具で、暮らしは十分に豊かになります。あとは、回数だけ。毎回の“弱火”が、確かな自信に変わっていきます。

コメント