熱い燻煙がからだをめぐるように、台所やキャンプサイトに立ちのぼる香りは、なぜこんなにも心をほどくのでしょう。けれど、その幸福の余韻のまま殻付きの燻製 卵を常温に放置してしまう――それは、のちのち後悔の種になりかねません。「おいしい」と「安全」は同じ皿のうえで両立する。本稿はそのための、実務目線の保存術と賞味期限の判断基準を、迷いなく選べる形でまとめたガイドです。

キーワードは単純です。燻製 卵/殻付き/賞味期限。しかし、台所の温度・持ち運び時間・保存容器・味付け(味玉)・冷燻/温燻の違い……条件がひとつ変わるだけで最適解は揺らぎます。ここでは「科学的に安全な時間と温度」→「家庭での再現手順」→「持ち運びの現場対応」の順で、迷わず決められる判断軸を渡します。

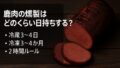

殻付きの燻製 卵は何日もつ?〈賞味期限の基本:冷蔵・常温・冷凍〉

結論から。殻付きの燻製 卵は「ゆで卵(ハード)」と同じ扱いで、冷蔵なら目安は7日以内。常温は2時間ルール(真夏32℃超では1時間)を厳守。冷凍保存は品質劣化が大きく推奨しない、です。燻煙の香りは保存食化の魔法ではありません。むしろ卵殻は多孔質で臭い移りもしやすい――だからこそ、温度管理と密閉が決め手になります。

| 状態 | 目安の賞味期限 | ポイント |

| 殻付き・冷蔵(≤4℃) | 7日以内 | 清潔な密閉容器/中断保管/日付ラベル |

| むき身・味玉・カット後(冷蔵) | 3〜4日 | 再汚染リスク↑/調味液は清潔を維持 |

| 常温(5〜30℃) | 2時間以内 | 超えたら破棄。氷水→速冷→冷蔵で延命 |

| 屋外・真夏(≥32℃) | 1時間以内 | クーラーボックス+保冷剤で10℃以下を狙う |

| 冷凍(−18℃) | 非推奨 | 白身がスポンジ化/風味劣化/割れリスク |

冷蔵での賞味期限:殻付き燻製 卵の目安と保存容器の選び方

冷蔵のゴールは、低温・乾燥・密閉の三拍子。殻付きの燻製 卵は冷蔵で7日以内が実務上の上限です。卵殻は見た目よりも吸着性が高く、冷蔵庫内の匂い(ネギ・キムチ・生魚など)を拾いやすいので、ガラスまたは厚手の樹脂の密閉容器で個別保存しましょう。ラップだけだと香りも水分も逃げやすく、燻香がぼやけます。

保管場所はドアポケットを避けるのが鉄則。開閉で温度が揺れやすく、微生物の増殖リスクが上がるからです。中段の奥(温度が安定する帯)で、調理日と「食べ切り日(7日目)」をラベル。食べる前には、異臭・ぬめり・不自然な変色がないかの一次チェックを。匂いチェックだけに頼るのは危険ですが、異常の早期発見には役立ちます。

味玉(しょうゆ漬けなど)にすると塩分や酸で「持ちそう」に見えますが、むき身になった時点で再汚染の余地が生まれます。調味液は都度新しく、むき身・味玉は3〜4日以内に食べ切る設計に。残液の使い回しは、香りは良くても衛生面では得策ではありません。

常温放置の危険性:タイムリミットと「放置は危険?」の根拠

常温の核心は時間です。2時間ルール(真夏は1時間)を超えたら潔く破棄。燻煙に含まれる成分には一定の静菌作用があると語られがちですが、家庭レベルの軽い燻しでは「増殖の足止め」にはなっても「安全領域への殺菌」には至りません。とくに殻付きは内部に手が届きにくく、外殻表面に付いた微生物のリスク管理が盲点になりがちです。

屋外提供(キャンプ・ピクニック・差し入れ)では、保冷剤+クーラーボックスで10℃以下を維持し、取り出してから2時間以内に再冷蔵 or 提供完了の段取りを。日差しの強い場所に置きっぱなしにせず、影・地面から離す・フタの開閉回数を減らすのが温度管理のコツです。なお「匂いが大丈夫なら平気」は誤解。細菌の一部は匂いの変化を伴わずに増えます。

もし提供直前に時間が空いてしまったら、氷水での速やかな再冷却がセーフティネット。温度帯を素早く5℃付近に落とし、その後は中段へ。「迷ったら捨てる」より「迷わない運用を設計」――メニュー化の段階で時間割を逆算しておくと、捨てる判断さえ少なくなります。

冷凍はできる?殻付き燻製 卵の可否と品質劣化ポイント

結論はシンプル。殻付きのまま冷凍は非推奨です。凍結・解凍の過程で白身がスポンジのようにスカスカになり、燻香も飛び、食感が著しく低下します。殻の内圧変化から亀裂や破損のリスクも。どうしても冷凍を視野に入れるなら、黄身だけを別調理(ポテトサラダやペースト用途)で凍結するのは現実的ですが、「燻製 卵としての完成形」からは外れると理解してください。

なお、冷凍に頼らず日持ちを最大化するなら、調理の順序設計が効きます。すなわち、完全加熱 → 氷水で急冷 → 水分を拭き取る → 短時間で燻す → 速やかに冷蔵。水分が多いほど微生物は動きやすいので、キッチンペーパーでやさしく押さえ、容器内の余剰水分をゼロに近づける。これだけで香りの保ちと日持ちが明確に変わります。

今日から使える「迷わない」チェック:

- 殻付き・冷蔵の食べ切り日は7日目に決めてラベル化

- むき身・味玉は3〜4日で終了。調味液の使い回し禁止

- 常温は2時間(真夏1時間)でタイムアップ。超えたら破棄

- 保管は中段の奥+密閉容器。ドアポケットは避ける

- 冷凍に頼らず、急冷・水気除去・短時間燻製で品質維持

冷燻vs温燻:殻付き燻製 卵の安全ライン(中心温度・湿度・時間)

「香りをつける」と「安全に仕上げる」は、似ているようで別の作業です。卵の場合、とくに安全の土台は“加熱で病原体を無力化するキルステップ”にあります。冷燻は原理的に非加熱の工程であり、温燻は加熱を伴い得ますが、どちらも中心温度と時間、そして湿度管理が結果を左右します。ここでは、殻付き燻製 卵の現実的な設計図を、科学的根拠にもとづいて整理します。

温燻の基礎:卵料理の安全温度と“キルステップ”の考え方

温燻は、燻煙と同時に熱を与える手法です。卵に関しては、黄身・白身がしっかり凝固する完全加熱が最優先。指標として卵を含む料理の中心温度71℃(160°F)以上、または「中心部75℃で1分」という衛生基準が実務の安全線になります。前者は米国の食品安全ガイド、後者は国内の一般加熱目安で、いずれも「しっかり火を通す」という同じゴールを指します。

具体的には、あらかじめゆで卵を“固茹で”にしてキルステップを完了させておくのが王道。その後の温燻は風味付け(仕上げ)として短時間にとどめ、庫内温度の上がり過ぎを避けます。長時間の温燻で卵内部が再び高温になれば水分活動が上がって風味はぼやけ、表面は乾いても中はベチャつく“アンバランス”が起きがちです。結果として保存性も悪化します。

なお、温燻で卵を“加熱調理の本番”にしようとすると、中心温度管理が難しくなります。殻が温度計の挿入を阻むためで、過加熱で硫黄臭が強く出たり、逆に温度未達で安全性が担保できなかったり。そこで「加熱(ゆでる)→急冷→短時間燻す」の分業が実用解です。香りの乗りと安全の両立がグッと楽になります。

冷燻の落とし穴:殻付きでも賞味期限が延びない理由

冷燻は一般に20〜30℃帯の低温で煙だけを当てる非加熱工程です。ここに「保存食化するほど殺菌されるわけではない」という誤解が潜みます。煙には静菌的に働く成分もありますが、家庭の短時間冷燻では微生物学的に安全域へ押し切る力はありません。とくに殻付き卵は中身に直接煙も熱も届きにくく、香りは付いても日持ちは伸びないのが実際です。

さらに、冷燻は湿度・気流・庫内温度のブレに影響されやすく、「気温が高い日」や「庫内が温まりやすい機材」では危険域(10〜52℃)に滞在しがちです。卵は水分が多く栄養価も高いため、この温度帯での長時間曝露は増殖リスクを引き上げます。殻があるから安心、は禁物。冷燻を行うとしても、あくまで「前に完全加熱を終えた卵」への短い風味付けに限定し、終了後はすぐ冷蔵へ戻す運用が前提です。

まとめると、冷燻=風味の付与、温燻(あるいは事前の茹で)=安全の担保。この役割分担を崩さないかぎり、殻付き燻製 卵は美味しく、そして安全に楽しめます。

失敗しない手順設計:加熱→急冷→燻製→再冷却の流れ

手順を設計すれば、迷いは減ります。ベストプラクティスは次の通りです。①完全加熱:卵は固茹でにしてキルステップを完了させる。②急冷:氷水で一気に温度を落とし、過加熱を止めつつ殻の下に残る余熱も断ちます。③表面を乾かす:ペーパーで水分をやさしく拭き、冷蔵庫内で短時間“風乾”して薄い皮膜(ペリクル)を作ると、燻香の乗りが良くなります。④短時間スモーク:庫内温は上げすぎず、冷燻なら20〜25℃帯・10〜30分程度を目安に。⑤速やかに再冷却・冷蔵:仕上がり後はすぐ密閉容器で冷蔵(中段の奥)へ。

注意点はもうひとつ。工程全体で「常温2時間(真夏1時間)」を越えないタイムテーブルにすること。燻煙前後の待機時間、セッティング、撮影タイムまで含めて逆算しておけば、迷わず安全側に倒せます。アウトドアならクーラーボックスを作業台の“基地”にし、取り出し→燻す→すぐ戻す、の往復を短くするだけでリスクはぐっと下がります。

| 工程 | 目的 | 管理の肝 |

| 完全加熱(茹で) | キルステップ | 固茹でで中心温度71℃以上/または75℃1分 |

| 急冷(氷水) | 過加熱停止・品質保持 | 素早く5℃帯へ。殻にヒビが入らないよう優しく |

| 風乾(ペリクル) | 燻香の定着 | 冷蔵庫内で短時間。衛生第一で交差汚染なし |

| 冷燻/温燻 | 風味付け | 冷燻は20〜25℃・短時間/温燻は庫内過熱に注意 |

| 再冷却・保存 | 安全維持 | 密閉容器+中段保管。常温2時間(真夏1時間)ルール厳守 |

自家製と市販の燻製 卵で賞味期限が違うワケ〈殻付き・真空・添加設計〉

同じ「燻製 卵」でも、自家製(殻付き)と市販の真空パックでは、日持ちに明確な差が生まれます。鍵は、加熱の一貫性・再汚染の遮断・包装/配合設計・コールドチェーン。家庭は「香りをつけて冷蔵する」運用が中心ですが、工場は「安全性を定量的に担保する工程設計」を積み上げています。ここでは、その違いを分解し、賞味期限のギャップを正しく理解するための視点を提示します。

| 項目 | 市販(真空・量産) | 自家製(殻付き) |

| 加熱工程 | 規格化(中心温度・時間の記録) | 家庭機器での目安管理(ばらつき大) |

| 再汚染対策 | 充填室・手袋・器具消毒で遮断 | 調理台・手指・器具で再汚染リスク |

| 包装 | 真空/MAP等で酸素制御+密閉 | 家庭用容器での簡易密閉 |

| 配合設計 | 塩分・糖・pH・水分活性の調整 | 味付け中心(衛生的設計は限定的) |

| 流通 | コールドチェーン(10℃以下等) | 家庭冷蔵(庫内温度は可変) |

| 表示 | 保存条件と期限が明記 | 自主管理(ラベル・日付の徹底が鍵) |

工場基準:真空包装・pH・塩分設計がもたらす賞味期限

市販の燻製 卵が比較的長くもつ理由は、単に「真空だから」ではありません。まず、加熱の一貫性があります。大量調理の現場では、釜や連続式加熱機で中心温度・保持時間を規格化し、ロットごとに記録します。これにより、卵というデリケートな素材でも、「安全に必要な熱」が確実に届く前提が整います。次に、再汚染の遮断。加熱後に素手や未殺菌の器具が触れないよう、充填室・手袋・器具消毒・空調管理で微生物の持ち込みを抑えます。ここが家庭との最大の差です。

包装は真空(Vacuum)やガス置換(MAP)を使い、酸素の少ない状態で密閉します。これにより好気性菌の増殖を抑え、香りの保持にも寄与します。さらに配合設計の段階で、塩分・糖分・pH・水分活性(aw)を調整し、微生物の生育にとって不利な環境を作ります。例えば、調味液の塩分を一定以上にし、pHをわずかに下げるなどの「地味だけど効く」工夫です。もちろん卵はもともと中性に近い食品であり、低酸性食品としての注意が必要ですが、加熱×密閉×配合の合わせ技で、品質保持期間の設計が可能になります。

最後に、コールドチェーンの存在も大きい要素です。製造から出荷、店頭、家庭の冷蔵まで温度が管理される前提があるからこそ、表示の期限が意味を持ちます。ここで求められるのは「守るほど当たり前すぎて気づかない工程の積み重ね」。その総和が、わたしたちが手に取るパッケージの賞味期限という数字に現れています。

家庭調理の限界:衛生環境・再汚染・温度管理の難所

一方の自家製は、自由で楽しい分だけ、ばらつきと向き合う必要があります。加熱はガス・IH・電気ポットなど多様で、鍋の材質や卵のサイズでも中心温度は揺れます。さらに、殻付きで扱うメリット(手軽・型崩れ防止)の裏側には、殻表面への付着菌が残るリスクも潜みます。殻は多孔質で、見た目より環境の影響を受けやすい。ゆで→冷却→燻製→保存の合間に作業が跨ると、常温での滞在時間が伸びがちです。

再汚染は、手指・包丁・まな板・布巾など、台所の日常に潜む要素で起きます。とくに「味玉」や「半分にカットした提供」は、むき身=防壁を外すため、清潔度の影響が直撃します。調味液の継ぎ足し・再利用は、風味の一体感を生む反面、衛生上は不利。毎回、新しい調味液で短時間漬け、3〜4日以内の食べ切りが、現実的で安全な落としどころです。

温度管理でも、家庭冷蔵庫は開閉が多く、ドアポケットの温度は大きく揺れます。殻付き燻製 卵は中段の奥で保存し、日付ラベル(仕込み日/食べ切り日)を貼るだけで、実質的な事故リスクはぐっと下がります。「おいしい」は記憶に宿りますが、安全は習慣に宿る。その習慣化を助けるのが、数十円のラベルと密閉容器です。

表示の読み方:消費期限/賞味期限と保存温度の条件

店頭のパックにある表示は、保存条件が満たされることを前提に設計されています。ここでまず押さえたいのは、賞味期限=おいしく食べられる期限、消費期限=安全に食べられる期限という基本。水分が多く日持ちが短い食品は消費期限で表示され、比較的日持ちする食品は賞味期限で表示されます。ただし、どちらも「未開封」が条件であり、開封後は期限の前でも早めに食べ切るのが鉄則です。

保存温度の注記(例:要冷蔵◯℃以下)も重要です。卵製品は温度帯の逸脱で品質だけでなく安全性も揺らぎます。買ってから家に着くまでの移動でも、保冷バッグ・保冷剤があるだけで温度の山を小さくできます。自家製を容器に詰めて配るときも、配達時間が2時間を越えるならクール便や保冷材の追加を迷わない。また、家庭で保存ラベルを自作する際は、「仕込み日/開封日/食べ切り目安(日付)」をセットで書くと、家族間の共有もスムーズです。

結局のところ、表示は「約束」ではなく「条件付きの予告」です。条件(温度・未開封・衛生)を守れなければ、予告は意味を失います。市販品の数字と自家製の感覚を混同せず、自家製は「ゆで卵の基準」=冷蔵7日・常温2時間を基軸に、無理なく運用しましょう。

殻付きで燻すメリット・デメリット:風味・色づき・卵殻の特性

「殻付きのまま燻す」と聞くと、見た目はそのままに中だけがほのかに薫る——そんな魅力を想像しますよね。実際、殻付きの燻製 卵は手軽で崩れにくく、アウトドアでも扱いやすいという明確な利点があります。一方で、風味の乗りは控えめになりやすく、色づきも弱いという特性があるのも事実。ここでは、卵殻の性質から仕上がり・運用までを俯瞰し、「どんな場面で殻付きが効くのか、どこからがデメリットになるのか」を整理します。

殻付きは香り控えめ?卵殻の多孔質性と風味移行の実際

卵殻は炭酸カルシウム主体の硬い殻ですが、完全なバリアではありません。微細な孔(気孔)と薄い膜(カットicle)が存在し、空気や匂い分子のやり取りがゼロではないため、長めの燻煙であれば殻越しに「ほのかな香り」は到達します。ただし、急峻で力強い燻香を期待すると物足りないことが多いでしょう。とくにライト〜ミディアムの短時間スモークでは、殻が実質的に“ディフューザー”として働き、香りの角が取れてマイルドに感じられます。

色づきに関しても原理は同じです。着色は表面接触が命なので、殻付きでは白身自体は色づかず、殻の外面が煙でややくすむ程度。殻をむいた瞬間、「あれ、見た目はゆで卵と同じ?」と感じやすいのはこのためです。逆に言えば、香りだけを“中に”柔らかく通したいとき、殻付きは上品にまとまります。たとえば、強いスモークが苦手な家族や子どもと食卓を囲む場面では、殻付きの優しさが活きます。

風味の乗りを少しでも良くする工夫としては、①完全加熱後に水気をしっかり拭く、②冷蔵庫で短時間“風乾”して薄いペリクルを作る、③殻にヒビを入れない程度の軽いクラック(微細なヒビ)を避けることがポイントです。クラックが入るとピンポイントで香りが強くなり、仕上がりが不均一になるほか、衛生面の観点でもメリットはありません。殻付きはあくまで「均一で穏やかな香り」を狙うスタイルと捉えてください。

殻付き vs むき身:仕上がり・手間・賞味期限の違い

「どちらが正解か」ではなく、目的に応じた使い分けが鍵です。殻付きは手軽・崩れない・上品な香りが武器。むき身は強い香り・美しい色づき・味玉アレンジの自由度が魅力です。衛生面では、むき身にした瞬間から再汚染の余地が生まれ、保存日数の設計がタイトになります。賞味期限の基準自体は「ゆで卵」扱いで殻付き=冷蔵7日、むき身=冷蔵3〜4日が実務的な落としどころ。以下の比較表を目安に、シーンに合った方を選びましょう。

| 観点 | 殻付き | むき身 |

| 香りの強さ | 穏やか・内側にほのか | 明確に強い・外観も香る |

| 色づき | 殻のみ軽い変化/白身は変化少 | 白身が琥珀色に美しく着色 |

| 手間・作業性 | 簡便・崩れにくい | むき工程が必要・破損リスク |

| 衛生リスク | 比較的低い(バリアあり) | 再汚染の余地あり・要管理 |

| 賞味期限の目安 | 冷蔵7日以内 | 冷蔵3〜4日 |

| アレンジ性 | 低〜中(殻むき後の調味) | 高(味玉・カット・和え物) |

| 見た目のインパクト | 割るまでサプライズ | 皿に出した瞬間に映える |

もし“香りはしっかり、でも衛生も強く”を両立したいなら、ハイブリッド運用が有効です。具体的には、殻付きで軽くスモーク→冷蔵→提供直前に殻をむき、表面だけごく短時間追いスモーク。これで色づきと香りのアクセントを上げつつ、常温滞在時間を最小化できます。撮影やおもてなしの「見栄え」を取りたいシーンにも効くテクニックです。

アウトドア運用:キャンプ・ピクニックでの保冷と持ち運び

殻付き燻製 卵は、アウトドアの強い味方です。まず、殻が自然のケースとして働き、荷崩れ・匂い移り・乾燥から中身をある程度守ってくれます。とはいえ、最終的な安全は温度管理に集約されます。基本は10℃以下の保冷を維持し、取り出し→提供→再冷蔵のサイクルを短くすること。常温2時間(真夏1時間)のルールは屋外でも変わりません。

クーラーボックスは保冷剤を上下に配置して“上下サンド”を作ると温度ムラが減ります。生鮮や飲料と同居させるなら、密閉容器+防水バッグで二重にして、氷水との接触で殻が割れないよう配慮を。サイトの直射日光は避け、地面からの照り返し熱も気にかけましょう。テーブルやコンテナの上で保管し、フタの開閉回数を減らすだけでも保冷は顕著に改善します。

提供の段取りも安全に効きます。たとえば、人数×1個+αだけを取り出してすぐ盛り付け、残りはクーラーに戻す。写真撮影や乾杯の待機で時間が伸びやすいなら、氷水の一時待避ボウルを用意しておき、提供直前に水気を拭いて皿へ。「香りはそのままに、温度だけ落とす」段取りが屋外のコツです。

- 保冷は10℃以下、取り出し〜提供〜再冷蔵までを短サイクルで

- クーラーは上下サンド+影、開閉回数は最小に

- 持ち運びは密閉容器+防水バッグで二重管理、殻割れ対策にクッション材

- 撮影や待機が長い時は氷水の一時退避で温度キープ

- 現地で味玉化するなら清潔な調味液を少量ずつ、余りは廃棄

放置は危険?衛生チェックリスト〈仕入れ→加熱→燻製→保存→提供〉

台所でもキャンプサイトでも、事故は「うっかり」と「思い込み」から生まれます。ここでは殻付きの燻製 卵を想定し、工程ごとに落とし穴を先回りで封じる実務チェックをまとめました。合言葉は、温度・時間・交差汚染の三管理。この三つを外さなければ、賞味期限の目安(殻付き冷蔵7日)を現実に守りやすくなります。迷いそうな場面には「判断の軸」も添えました。印刷して冷蔵庫に貼るか、スマホのメモに転記しておくと、当日もブレません。

仕入れ・下処理:卵の外観・洗浄・交差汚染の防止

スタート地点でつまずくと、その後の管理も苦しくなります。購入時はひび・欠け・汚れの有無を確認し、パックのまま冷蔵へ直行。持ち帰りに時間がかかる日は、保冷バッグを使って「温度の山」を作らないのが基本です。家庭での洗浄はこすり洗い厳禁。殻の表面は多孔質で、強い洗浄で保護膜を痛めると、かえって内側が影響を受けやすくなります。汚れが気になる部分は、軽く濡らしたペーパーでやさしく拭き取り、すぐ調理に入るのが安全です。

下処理の作業台は、生肉・生魚と動線を分離します。まな板・包丁・トングは用途ごとに色分けすると、忙しい日でも迷いません。手洗いは指先・指の間・親指・手首まで。キッチンペーパーや清潔な布巾を使い、布巾の使い回しは避けます。万一、殻に細かいクラックを見つけたら、その卵は「早食べ対象」に回し、燻製用途から外すのが無難です。殻付きのメリット(バリア)は、無傷であることが前提だからです。

- 購入→保冷→冷蔵までをノンストップで

- 汚れは点拭き、ごしごし洗いはしない

- 器具の色分けで交差汚染ゼロ運用

- クラック卵は早食べ/燻製に使わない

加熱・急冷:中心温度・氷水・再汚染対策

安全の土台はここで作ります。固ゆでを基本に、タイマーを使い過不足のない加熱を。鍋は卵が踊らないサイズを選び、やさしく沸騰をキープします。茹で上がり後は氷水で一気に温度を落とすと、過加熱が止まり、卵殻下の余熱も抜けます。ここでのポイントは、素手ベタ触りを避けること。清潔なトングや手袋を使い、「加熱済み=きれい」ではなく「ここから汚せる」と考えて動くと、再汚染を防げます。

水気はやさしく完全に拭き取るのがコツ。表面が濡れていると微生物の動きやすい環境になり、燻香の定着(ペリクル形成)も弱くなります。ペーパーで押さえ、冷蔵庫内で短時間の“風乾”を。待機中も常温に置きっぱなしにしないで、必要ならトレーごと冷蔵庫へ。ここまでの全工程で2時間ルール(真夏は1時間)を越えない段取りを組めば、後半の工程も安心して進められます。

- 固ゆで→氷水急冷でキルステップ完了

- 加熱後は清潔ツールのみで扱う(素手ベタ触り回避)

- 拭き取りと短時間風乾で水気ゼロ

- 「待機は冷蔵庫」—常温放置は作らない

燻製・保存:温度帯・容器・日付ラベル・先入れ先出し

燻製は風味付けの仕上げ。冷燻なら庫内20〜25℃帯・短時間を守り、終わったら即・再冷却→冷蔵を徹底します。温燻の場合も、卵内部を過加熱させない短時間仕上げが基本です。香りを長持ちさせるには、表面が乾いた状態で煙に当て、終わったら完全に冷ましてから密閉容器へ。熱いままフタをすると結露が起き、保存性が落ちます。

保存は中段の奥+密閉容器が鉄則。ドアポケットは温度が揺れ、殻付きでも「賞味期限の実効値」を削ります。容器には仕込み日/食べ切り日(7日目)を明記し、先入れ先出しで回す。味玉化する場合は、清潔な新しい調味液を少量ずつ使い、余った液は再利用しない。調味液は香りの媒介にも雑菌の媒介にもなるため、潔い運用が結果的においしさを守ります。

- 冷燻は低温・短時間、終わったら即冷却→冷蔵

- 密閉は完全に冷めてから(結露=劣化のもと)

- 保存は中段の奥、ドアポケットは避ける

- ラベル運用+先入れ先出しで迷いゼロ

- 調味液は都度新規、使い回し禁止

持ち運び・提供:2時間ルールと真夏の短縮基準

屋外や差し入れでは、保冷の設計が命綱です。クーラーボックスは保冷剤を上下に配置して上下サンドを作り、容器は密閉+防水バッグで二重化。直射日光を避け、地面の熱を拾わないよう台上に置きます。取り出し→盛り付け→再冷蔵(クーラーに戻す)のサイクルを短くし、写真撮影や乾杯で時間が延びそうなら、一時避難の氷水ボウルを用意しておくと温度をキープできます。

提供のコツは、小分け運用です。人数分+αだけ取り出し、残りは冷えたまま待機。常温帯に留まる総時間が2時間(真夏1時間)に近づくようなら、潔く廃棄を選ぶのが「次のおいしさ」を守る最短ルートです。持ち帰りが発生する場合は、保冷剤を同梱し、受け渡し時に「帰宅したらすぐ冷蔵、今日〜明日中に」と口頭で伝えましょう。残った分を再加熱しても、室温での長時間滞在があれば安全には戻りません。

- クーラーは上下サンド+影、開閉は最小限

- 取り出しは小分け、並べっぱなしにしない

- 合計2時間(真夏1時間)で打ち切り—超えたら破棄

- 持ち帰りには保冷剤同梱&食べ切り目安を伝える

一目で確認:殻付き 燻製 卵の総合チェック

- 温度管理:冷蔵≤4℃/屋外は10℃以下を維持

- 時間管理:常温ゾーンは合計2時間(夏1時間)まで

- 交差汚染:器具色分け・手袋・点拭き清掃で遮断

- 保存設計:中段の奥+密閉/仕込み日・食べ切り日ラベル

- 賞味期限:殻付き冷蔵7日/むき身3〜4日

Q&A:殻付き燻製 卵と賞味期限のよくある誤解

ここでは検索や現場で頻出する「モヤモヤ質問」に一点突破で答えます。結論から先に、根拠は簡潔に、そして代替案まで。合言葉は時間・温度・再汚染の管理。この三つを外さなければ、殻付きの燻製 卵はもっと気楽に、そして安全に扱えます。

「常温で一晩は大丈夫?」への回答と代替策

結論はNO。殻付きであっても、常温に2時間(真夏1時間)を超えて滞在した卵は破棄が安全です。燻煙の香りは保存性を魔法のように高めませんし、匂い・見た目・味の異常がなくても微生物は増えます。さらに一部の細菌は毒素を産生し、後から加熱しても完全にはリセットできない場合があります。だから「一晩は自己責任で…」という曖昧な運用は、次の一口の楽しみを奪うリスクとセットだと理解してください。

代替策はシンプルです。まず、時間割を設計して「取り出し→燻す→冷ます→冷蔵」を合計2時間以内に収める。撮影や配膳で延びそうなら、氷水ボウルを用意し、待機はそこで。差し入れや持ち帰りが発生する場合は、保冷剤+クーラーバッグを標準装備に。屋外の夜間でも気温は意外に高く、テーブル上は熱を帯びます。「大丈夫そう」より「大丈夫にする段取り」、これが最短の安心です。

もし「うっかり一晩」を発見したときは、再加熱での救済は不可と考え、未練なく処分を。惜しさは次の回の改善で取り返せます。仕込み日・食べ切り日のラベル、キッチンタイマー、保冷剤の常備——これらの小さな仕組みこそ、最高の“味の保険”です。

「半熟の殻付き燻製 卵はいつまでOK?」の判断軸

半熟の魅力は抗いがたいもの。ですが、安全の観点では取り扱いが格段にシビアです。半熟は中心温度・保温時間の達成が不確実になりやすく、冷却が遅れるだけでリスクが跳ね上がります。とくにアウトドアや大量仕込みでは、「常温滞在+バラつき」が重なり、目に見えない差が安全に直結します。殻付きだからといって防げるものではありません。

実務的な線引きはこうです。半熟はその日中(24時間以内)に冷蔵で食べ切る。持ち運びや差し入れには不向きと判断する。幼児・妊婦・高齢者・免疫低下の方には半熟提供を避ける。それでも半熟を楽しむなら、家庭内・少量・即日完結の条件に絞り、加熱→氷水急冷→水気を拭取→短時間スモーク→即冷蔵を一気通貫で。ここで「冷蔵庫での風乾を長く取りすぎない」「待機は必ず冷蔵」という細部が、結果を左右します。

なお、半熟×味玉は美味ですが、調味液の再利用・継ぎ足しはNG。甘辛ダレは微生物にも“ご馳走”です。使い切り少量で清潔を保ち、3〜4日ルールは半熟でも短縮を。迷ったら、「固茹でにして安全を取り、スモークと調味で満足度を上げる」という逆算が、長い目で見て満足度が高くなります。

「真空にすれば長期保存できる?」家庭での限界と注意

これも誤解が生まれやすいポイント。真空は万能の延命装置ではありません。確かに酸素を減らせば一部の菌の増殖は鈍りますが、低酸素を好む菌にとってはむしろ暮らしやすくなることも。さらに自家製では、加熱の一貫性・再汚染の遮断・pHや塩分の設計が工場ほど徹底できません。結果として、「ゆで卵の基準」=殻付き冷蔵7日、むき身3〜4日を越える設計は、家庭では現実的ではないのです。

では真空の役割は無意味か? いいえ、匂い移りの防止・乾燥の抑制・冷蔵庫内の衛生管理には有効です。ただし前提は完全に冷ましてから真空にすること。熱いまま封をすると結露が発生し、水分活動が上がって却って不利になります。袋は耐熱・食品用を用い、封入前の作業面・手袋・トングを清潔に保つ。これだけで「香りは守るが、期限は延ばさない」という正しい使い分けができます。

もし表示上の長い賞味期限(市販の真空パック)に近づけたいなら、家庭で再現しないと割り切るのが賢明です。工場は中心温度の記録・衛生的充填・pH/塩分設計・コールドチェーンという“総合点”で期限を成立させています。家庭が取り入れるべきは、ラベル運用・中段冷蔵・先入れ先出しという“習慣”のほう。安全は機械よりも運用に宿り、運用はあなたの味方になります。

誤解をほどくカギはいつも同じ。時間・温度・再汚染の三管理を守ること。そして、殻付きであっても賞味期限は魔法のようには延びないという前提を忘れないことです。次章では、ここまでの要点を一望できる形で締めくくります。

まとめ:殻付きの燻製 卵は“おいしさ最優先+衛生最優先”で扱う

長い旅路をいっしょに歩いてくれてありがとう。ここまで見てきた通り、殻付きの燻製 卵は「ゆで卵の基準」=冷蔵7日・常温2時間(真夏1時間)を背骨に据えれば、安心と風味は両立できます。燻煙の香りは保存を魔法のように延ばすわけではありません。安全の根っこは、完全加熱→急冷→短時間スモーク→即冷蔵という“温度と時間の物語”。そして家庭で長期保存を狙うより、「食べ切る設計」へ発想を切り替えることが、結果的にいちばん美味しい近道でした。

もうひとつの肝は「殻付き」というスタイルの解釈です。殻は見た目のままにやさしいフィルターとして働き、香りは穏やかに、仕上がりは上品にまとまります。強い色やインパクトが欲しい場面ではむき身の短時間スモーク、アウトドアや差し入れでは殻付きの堅牢さ、と目的に合わせて選ぶ——その柔らかな判断が、台所のQOLを上げてくれます。最後に、実装のための要点をもう一度、手に馴染む形で置いておきます。

今日から実践できる5つのルール(最短で失敗を減らす)

迷ったらここに戻ってください。家庭でもキャンプでも、そのまま運用できる最小限・最大効のルールです。いずれも殻付き・燻製 卵・賞味期限の三位一体を守るための核になっています。

- ルール1:加熱は固ゆでで完了させ、氷水で急冷してから燻す。

- ルール2:スモークは短時間で仕上げ、終わったら即・再冷却→冷蔵。

- ルール3:保存は中段の奥+密閉容器、仕込み日/食べ切り日(7日目)をラベル化。

- ルール4:常温ゾーンは合計2時間(真夏1時間)で打ち切り、超えたら潔く破棄。

- ルール5:むき身・味玉は3〜4日以内に。調味液の使い回しはしない。

判断フローチャート(迷ったら“線路”に乗る)

「これ、食べられる?」と感じた瞬間に、思考をショートカットするための線路です。文字だけで再現できるよう、手順を短い分岐に落としました。該当しない場合は、より安全な側に倒してください。

| Q1:殻付きのまま固ゆで→氷水急冷を済ませた? | Yes → Q2/No → まず加熱と急冷を完遂 |

| Q2:スモーク後、すぐ冷蔵した? | Yes → Q3/No → 氷水→冷蔵、長時間は破棄 |

| Q3:常温滞在の合計は2時間(夏1時間)未満? | Yes → Q4/No → 破棄が安全 |

| Q4:保存は中段の奥+密閉? | Yes → Q5/No → 容器を変更・移設 |

| Q5:ラベルの食べ切り日は仕込みから7日目? | Yes → 提供OK/No → ラベル記載を徹底 |

半熟にしたい場合はこの線路の外側にあります。家庭内・即日完結・少量に限定し、持ち運びや差し入れは避ける。迷ったら「固ゆでに寄せる」判断が、香りと安全のバランスを最も高い次元で保ちます。

よくある失敗のリカバリー(次回への処方箋)

失敗は次の改善の設計図になります。ここでは「ありがち」を三つだけ拾って、次回の行動に落とし込みます。プロセスはシンプルであるほど続きます。

- 常温でうっかり放置した:今回は破棄。次回は“氷水ボウル常備”と“タイマー”を固定装備に。

- 香りが弱かった:殻付きのままなら風乾(ペリクル)時間を5〜15分確保。より強香ならむき身+ごく短い追いスモークへ切替。

- 風味がぼやけた:スモーク時間の延長より、水気ゼロ化→短時間で切り上げ→即冷蔵のリズムを整える。

そして、「迷ったら捨てる」より「迷いが生まれない段取りを敷く」。これが台所の小さな幸福を守る最短ルートです。あなたの一皿が、次の食卓でも安心でありますように。

コメント