私は安曇野に越してから、火を派手にしない料理が好きになりました。焦らない手順は、心を深呼吸させるから。この記事では、私が何度も台所で確かめてきた黄金比を起点に、誰の家のオーブンでも再現しやすい方法をまとめていきます。最初の一歩は数字から。でも、その数字の向こうには、ちゃんと“おいしい時間”が待っています。

ベーコンの作り方(燻製しない)の黄金比と考え方

出発点はシンプルです。塩2.5%+砂糖1.0%。肉の重さに対する%(パーセンテージ)で配合することで、毎回の仕上がりが安定します。燻製をしない分、塩と糖が担う役割は大きい。塩は水分とタンパクの関係を整え、砂糖は角を丸くし、焼いたときに香りの“きっかけ”を作ります。ここからは、微調整の幅やスパイスの最小構成、そしてこの方式を選ぶ理由を、手元の実感と小さな科学で掘り下げます。

黄金比(基本):塩2.5%+砂糖1.0% ― ベーコンの作り方の基準

たとえば豚バラが1kgなら、塩25g+砂糖10g。この比率は、私の台所で“戻れる場所”になっています。塩は浸透圧で余計な水分を引き、ミオシンなどの筋タンパクの性質を落ち着かせ、切ったときの“輪郭”をくっきりさせます。砂糖はほんの1%。甘さというより、焼成時の香りづけの下地と、塩味の角をとるための量です。数回の試作で気づくのは、計量カップではなくキッチンスケールで量るだけで、失敗が急に減るという事実。数字は冷たいようで、家庭料理をいちばん優しくします。

もうひとつの実感を添えるなら、塩25gは“しょっぱさ”ではなく“締まり”の単位です。塩が足りないベーコンは焼いたときに水っぽさが残り、香りが薄くなりがち。2.5%はその境目を越え、でもしょっぱくはしない、ちょうど良い中庸です。

低塩派の微調整:塩2.0%+砂糖1.0% ― 燻製しないからこそ活きるやさしさ

塩味をやさしくしたい日もあります。そんなときは塩を2.0%に。代わりに時間を少し足します。乾塩漬けを10〜14日寄りに取り、2〜3日に一度、袋の中でドリップを揉み戻して均一に。塩が薄いと浸透に時間がかかる分、乾燥(のちの焼き色)で“満足感”を補う発想が大切です。低塩はサンドイッチやスープに合わせやすく、平日の朝に出番が多い仕上がり。私自身、忙しい週はこのやさしめ配合に手が伸びます。

注意点はひとつ。塩を下げたら、切り分けを薄めに、焼きは丁寧に。淡い塩味ほど、火の当て方が香りの印象を左右します。静かな熱で、じわじわ連れていくのが正解です。

スパイス設計:黒胡椒/ローリエ/タイム/ジュニパーの最小構成

燻製しないなら、香りの陰影はスパイスで描けます。最小構成は粗挽き黒胡椒2g、ローリエ2枚、乾燥タイム1g、ジュニパーベリー5粒。黒胡椒は輪郭、ローリエは甘い青さ、タイムは清涼感、ジュニパーは樹脂のような奥行きを足します。いずれも“少なすぎるかな”から始めるのが吉。完成後にフライパンで温め直すとき、追い胡椒で強弱を調整できます。足し算より“引き算が利く設計”が、家庭のレシピを長生きさせます。

私の好みを言えば、初回は香りを控えめにして、肉そのものの甘さに驚いてほしい。二回目でスパイスを1.2倍に。その差分こそ、家の味になっていきます。

“等重量%で量る”理由:再現性と失敗回避のロジック

スプーン1杯の塩は、塩の種類と粒度で重さが変わります。だからこそ、肉の重量に対する%計量が強い。塊が800gでも1.2kgでも、塩味は同じ地点に着地します。これを「エクイリブリアム方式」と呼ぶこともありますが、要は“いつも同じゴールに着く道順”を先に決めておくということ。結果、塩抜きという不確定工程が不要になり、作業は簡素に、安全は堅くなります。

考察をひとつ。家庭料理でいちばん怖いのは、偶然の大成功です。偶然は再現できないから。%計量は、あなたの台所から“偶然”を減らしてくれます。そのぶん、味わう時間が増える。私はその静けさが好きです。この先の章で、オーブン温度や衛生の具体基準(中心63℃など)も丁寧に示します。

材料と道具|燻製しないベーコンの基本装備

特別な燻製器は要りません。家にある道具で、静かに旨みを積み上げていきます。大事なのは“豪華さ”よりも“扱いやすさ”。塩と砂糖の計量が正確で、低温を安定して保てること――この二つがそろえば、仕上がりは自然と整います。道具選びは、調理の緊張をほどくための仕組みづくり。ここでは、私の台所で何度も救われてきた標準装備と、あると快適なサポート役を紹介します。

材料:豚バラブロック1kg前後/塩/砂糖/スパイス ― ベーコンの作り方の土台

主役は豚バラブロック。層がきれいに交互になっていて、厚みは3〜5cmが扱いやすいです。皮付きなら外すと火の通りが均一になり、スライスもしやすくなります。塩はまず精製塩で再現性を取り、次回に好みで自然塩へ――この順序だと味の違いがクリアにわかります。砂糖は上白糖またはグラニュー糖でOK。香りに丸みが欲しいなら、砂糖の一部をブラウンシュガーやメープルに置き換える方法もあります。

スパイスは最小構成で十分に“陰影”が出ます。粗挽き黒胡椒2g/ローリエ2枚/乾燥タイム1g/ジュニパーベリー5粒。ジュニパーが手に入らなければ省略OK、その分だけ黒胡椒を少し増やすと全体がまとまります。量は控えめスタート → 完成後に追い胡椒が家の台所では失敗が少ない。材料選びの合言葉は「派手より、手の内に」。扱える量と香りで始めると、次の回も気持ちよく台所に立てます。

道具:オーブン・温度計・保存袋(真空orジップ)・金網・キッチンスケール・キッチンペーパー

オーブンは95〜120℃の低温帯を安定して維持できることが条件。対流が穏やかな機種ほど、全体が均一に仕上がります。仕上がりと安全の要はプローブ式温度計。中心温度が見えるだけで“勘”の不安が消え、料理は驚くほど穏やかになります。塩漬けには厚手のジッパーバッグで十分、真空器があればなお良し。焼成時は金網+受け皿で脂を落とし、空気を回します。

そして忘れたくないのがキッチンスケール。塩と砂糖を“%(パーセンテージ)”で量る心強い相棒です。仕込みの日はキッチンペーパーが活躍します。拭き取りに、乾燥時の余分な湿気取りに、片付けにも。道具は多くなくていい。要点だけに投資すると、ベーコンは毎回同じ“静かな山”に着地します。

あると便利:バット・冷蔵庫内ラック・まな板2枚体制・使い捨て手袋・オーブン用温度計

バットは塩を均一にまぶすときに重宝します。冷蔵庫での一晩乾燥には、小さなワイヤーラックを使うと表面がさらりと仕上がり、のちの焼き色が一段深くなります。衛生面ではまな板を2枚(生肉用と加熱後用)に分けると安心。仕込み時は使い捨て手袋をすると手早く、片付けも軽くなります。

オーブンの表示温度と実温に差があることは珍しくありません。可能なら庫内のオーブン用温度計で“癖”を知っておくと、中心温度の到達が読みやすくなります。便利道具は「焦りを減らすため」に使う。そう割り切ると、必要なものだけが手元に残り、台所の景色がすっきりします。私はその余白が、料理の味を少しだけ静かにしてくれる気がしています。

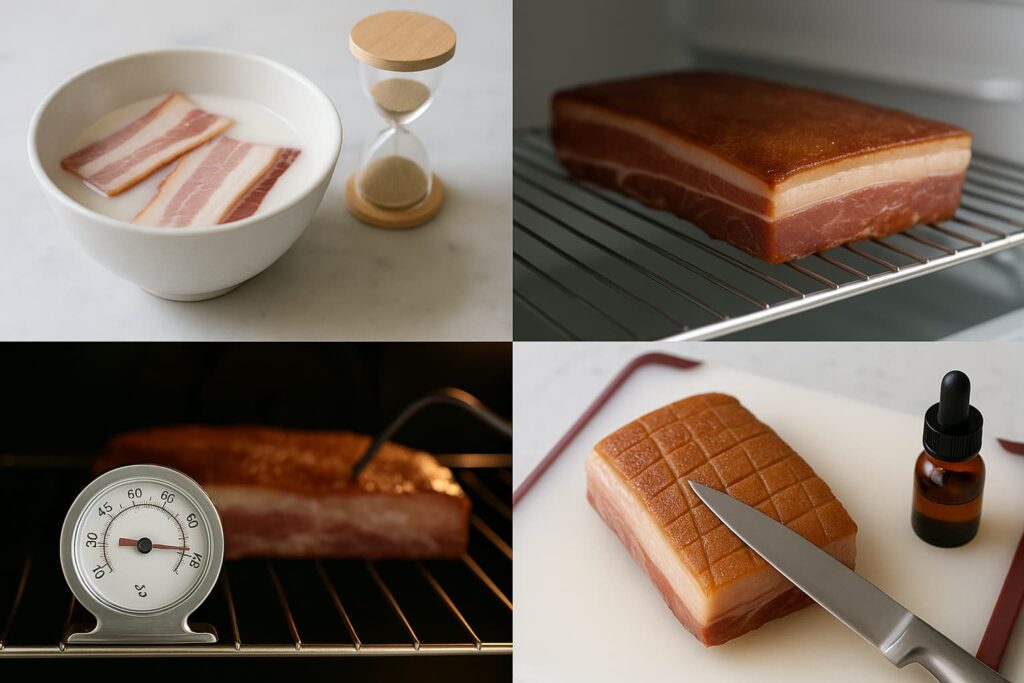

手順フロー|燻製しないベーコンの作り方を3ステップで

全体像はシンプルです。「乾塩漬け → 一晩乾燥 → 低温オーブン」。どれも派手さはありませんが、台所の空気を静かに整えてくれる工程です。塩漬けは味と水分を“並べ直す”時間、乾燥は香りの着地点を用意する時間、オーブンは安全に温度を導く時間。三つの時間をうまく重ねると、スライスの断面に“おいしい秩序”が現れます。以下、手の動きを細部まで──私の実感と、少しの科学を添えて進めます。

STEP1:乾塩漬け(冷蔵7〜14日)― 塩と砂糖が水分を整え旨みを凝縮

肉の重量を量り、塩2.5%+砂糖1.0%(低塩派は塩2.0%)にスパイスを少量混ぜた“合わせ塩”を作ります。豚バラ(厚み3〜5cmが扱いやすい)の水分を拭き、合わせ塩を表裏と側面にていねいに擦り込みます。厚手のジッパーバッグに入れて空気を抜き、4℃以下の冷蔵へ。2〜3日に一度上下を返し、袋の中にたまるドリップを軽く揉み戻して均一化します。厚み3cm前後で7〜10日、4cm超なら10〜14日が目安。低塩配合はやや長めに取ると仕上がりが揃います。

コツは「塩を足さず、時間を足す」。焦って塩を増やすより、1〜2日延ばす方が風味はきれいに整います。袋を開けたときの匂いは、淡い旨みと脂の甘さだけがするのが正常。酸っぱさや強い異臭を感じたら中止を。家庭の台所では、秤と嗅覚が最良のガイドです。私は塩漬けの数日目に、袋越しにそっと触れて“張り”が出た感触を確かめます。肉が静かにまとまっていく、その途中経過こそが、手作りの密かなご褒美です。

STEP2:拭き取り→“裸冷蔵”で一晩乾燥 ― 焼き色と香ばしさを最大化

塩漬けが終わったら、肉を袋から出し、表面のスパイスを洗わずにこそげ落としてキッチンペーパーでていねいに拭き取ります。水で流すと香りまで薄まり、焼きの妨げになる水分が戻るためです。小さなワイヤーラックまたは金網にのせ、冷蔵庫で“むき出し”のまま12〜24時間乾燥。表面が指に“ぺたっ”と軽く吸い付くような薄い膜(ペリッとした感触)が合図です。

この一晩が、のちの焼き色と香りを決めます。表面が乾けば、焼成時に余計な蒸気が出ず、メイラード反応が素直に進みます。脂ははねにくく、台所が静かに保たれるのも利点。私はこの工程が好きで、冷蔵庫を開けるたびに“山の朝の空気”を思い出します。手間というより、香りの居場所を用意するための小さな儀式です。

STEP3:オーブン加熱(95〜120℃)― 中心63℃到達で安全に仕上げる

オーブンを95〜120℃に予熱し、受け皿を敷いた天板に金網、その上に肉。プローブ温度計を中心部に差し込み、中心温度63℃(しっかりめなら65〜68℃)に達するまで穏やかに加熱します。対流ファンが強い機種は下段〜中段、ファン弱めは中段が安定。色は指標にせず、温度だけを信じるのがコツです。目安時間は肉1kg・厚み4cmで約2〜3時間(機種差あり)。途中で裏返す必要はありません。金網で上下に空気が回るため、厚みが均一なら自然と揃います。

色をもう少し深めたい時は、中心温度に到達したのち、200℃で5〜8分だけ表面を追加焼き(またはフライパンで表面だけ軽く焼き付け)。ただし中心温度の上がり過ぎに注意を。取り出したらアルミホイルをふんわりかけて10〜15分休ませ、肉汁を落ち着かせます。私はこの待ち時間に、まな板と包丁を整え、コーヒーを一口。台所が少しだけ誇らしく見える瞬間です。

冷却→熟成休ませ→スライス ― 翌日の方が「輪郭」がはっきりする

粗熱が引いたら、冷蔵庫でしっかり冷やすのが鉄則。脂が締まって薄く均一に切りやすくなり、塩味と脂の甘さの“輪郭”がくっきりします。スライスは朝食用に2〜3mm、調理用に5mmの厚切りが目安。使い道ごとに小分けにして密封し、冷蔵は約1週間で使い切る運用が気持ちよく回ります。冷凍は薄めに並べて急冷→袋詰めにすると取り出しが楽。

不思議なもので、出来たてより翌日以降の方が味の輪郭は整います。塩と水分が生地全体で均一化し、香りが落ち着くから。私は初日は端っこを味見程度に、翌朝のフライパンで“本番”を迎えるのが好きです。じゅっ……と鳴った一拍の静けさに、ここまでの時間が全部、やさしい香りになって立ち上がります。

安全ガイド|燻製しない作り方だからこそ守る温度と衛生

煙に頼らないぶん、私たちの拠りどころは温度・時間・清潔の三拍子です。色や勘に任せず、数字で着地を決める。台所の静けさは、根拠があるときにだけ心地よくなります。ここでは、私が繰り返し確かめてきた「家庭で無理なく守れる」指針をまとめました。難しいことはしません。けれど、たった数個の約束を守るだけで、仕上がりと安心は驚くほど澄みます。

中心温度の基準:63℃(145°F)+休ませ時間 ― 温度計で確実に

着地点は中心63℃。しっかりめの食感が好きなら65〜68℃までが守備範囲です。色や肉汁の透明度は当てにならないので、プローブ式温度計を中心部に刺して数値で判断します。扉の開閉は最小限に、温度計の先端が脂溜まりや骨(があれば)に触れないよう注意。目標温度に達したら取り出し、アルミホイルをふんわりかけて10〜15分休ませると、余熱で温度が均一化し、肉汁も落ち着きます。私はこの“待ち”の数分が好きです。数字が静かに仕事を終え、香りだけが台所に残る瞬間だから。

冷蔵管理:4℃以下/室温放置NG/下処理と加熱日のスケジュール

塩漬け期間は終始4℃以下で。下処理のあとにうっかり室温に長く出しておくのは避け、袋の口開けは手早く行います。仕込み日・乾燥日・焼成日の三つをざっくりカレンダーに記しておくと、判断に迷いません。冷蔵庫内では生肉を最下段・奥に置き、他の食材への滴下を防ぎます。袋のドリップが多い日は、ペーパーで軽く拭いてから再封。私は日付と重量を袋にメモしておき、翌年の自分のためのログにしています。料理は記憶の仕事でもあるから。

発色剤(使う?使わない?):家庭の「燻製しない作り方」での考え方

家庭での燻製しないベーコンなら、発色剤(亜硝酸塩)は必須ではありません。色や風味の安定を強く求める、あるいは極端に低温で長時間の処理を行うときにだけ検討を。使う場合はメーカー既定量を厳守し、配合塩にムラなく混ぜてホットスポットを避けます。目安としては肉重量の約0.25%以内が一般的で、入れすぎは厳禁。子どもの手の届かない場所で保管し、計量スプーンは食品用と分けておくと安心です。まずは“なし”で作り、必要性を感じたら微量から学ぶ順番をおすすめします。

交差汚染を避ける:まな板・包丁・手指・保存袋の扱い

生肉に触れた手で調理済みの器具や食材に触れない――それだけで安全性は大きく変わります。まな板は2枚(生肉用/加熱後用)を使い分け、包丁は工程ごとに洗浄・乾燥。袋に肉を入れるときは口元を外側に折り返してから入れると、封を清潔に行えます。使い捨て手袋は“慌てないための道具”として有効で、作業の区切りが自然に生まれます。片付けは小さくこまめに。台所の静けさは、清潔の連続から生まれます。

におい・見た目・直感の扱い:数字と並走させるセンサー

科学は頼もしいけれど、嗅覚と違和感も同じだけ大切です。袋を開けたときに鋭い酸臭や糸を引く粘りを感じたら中止を。表面に異常な変色や斑点が出た場合も、無理に進めない勇気を持ちましょう。冷蔵庫が混み合う時期は温度が上がりやすいので、庫内温度計があると安心です。数字は安全を担保し、直感は“いつもの景色”からのズレを知らせてくれます。二つが並ぶと、料理はぐっと穏やかになります。

保存と使い方|冷蔵・冷凍・食べ方のベストプラクティス

手作りのベーコンは、仕上がった瞬間から“時間との対話”が始まります。燻製しない作り方でも、保存の設計さえ整えば、平日の朝に迷わない味方になります。鍵は空気(酸化)との距離を縮めること、そして使う単位で分けておくこと。ここでは冷蔵・冷凍の運用と、台所が少し誇らしくなる食べ方の工夫をまとめました。数字で整え、直感で仕上げる──そんな静かな段取りです。

冷蔵の目安:スライスで約1週間/塊での持たせ方

冷蔵はスライスなら約1週間を目安に運用します。塊のままならやや伸びますが、開封とカットのたびに風味はゆっくり削れていくので、基本は「小分け→最短動線」。包装はラップぴったり密着→ジッパーバッグの二重、可能なら真空で空気接触を最小化します。冷蔵庫内は温度が安定する最下段・奥に置き、香り移りの強い食品(キムチやハーブ)と距離を取ると安心です。私は袋の外側に仕込み日・焼成日・重量を書いて、次に作る自分のためのログにしています。数字は記憶を助け、次回の微調整(塩2.5%→2.3%など)に直結します。

冷凍のコツ:小分け真空・薄めスライス・急冷で風味キープ

長く付き合うなら冷凍が頼もしい相棒です。品質の目安は1〜4か月、ただし最初の1か月が香りのピークと考えて計画的に使い切るのが吉。使いやすさ重視なら1食分ごとの薄めスライスにして、金属トレーに広げて急冷→袋詰めすると、枚同士がくっつきにくく取り出しが楽です。真空が無ければ、ストローで空気を抜く“簡易真空”でも効果あり。冷凍焼けを避けるため、袋は薄く平たく整え、角を折りたたんで密封性を高めます。私は“平日用(2〜3枚)”“料理用(厚切り数枚)”の二系統で仕分けし、朝の判断をゼロにしています。

解凍とリフレッシュ法:冷蔵庫解凍/凍ったまま焼き/湯せんで復活

解凍の第一選択肢は冷蔵庫で一晩。温度勾配が緩やかでドリップが出にくく、食感が整います。急ぐ朝は、凍ったまま弱火のフライパンにのせ、脂が溶け始めたら徐々に火を上げる方法が便利です。レンジ解凍は端が先に加熱されやすくムラの原因になるため、どうしても使うなら解凍モード短時間→フライパン仕上げで。作り置きのスライスが乾いたときは、密封袋のまま40〜50℃の湯せんで2〜3分“リフレッシュ”するとしっとりが戻ります。香りが鈍いと感じたら、仕上げにひとつまみの水をフライパンに落として蒸気で香りを持ち上げるのも、小さなコツです。

食べ方アイデア:外カリ中しっとりの焼き方/スープ・サンド・パスタ

焼きは冷たいフライパン×弱めの中火スタートが基本。脂をじわじわ引き出し、余分はペーパーで拭きながら、最後だけ中火強で色を決めます。サンドなら薄切りを折りたたんで空気層を作ると、噛みごたえが軽やかに。スープは拍子木切りにして最初に炒め、出た脂で玉ねぎを透明にしてから水を注げば、燻製しない作り方でも香りが立ちます。パスタは脂と茹で汁を1:2程度で乳化させ、黒胡椒と粉チーズを控えめに。私は休日の朝、メープルをひとさじ垂らした厚切りを焼いて、コーヒーと並べるのがささやかなご褒美です。香りが静かに、部屋の空気を少し上向きにします。

“ベーコン脂”の使い道:捨てないで、もう一皿の余韻に

フライパンに残る脂は、小瓶にこして冷蔵で1〜2週間保存できます。じゃがいもや芽キャベツのローストに絡めると、塩を足さなくても味の輪郭が立ちます。卵料理ではバターの半量を置き換え、香りを軽くまとわせるのが上品。炒めた玉ねぎに小さじ1のベーコン脂を戻してからトマトを加えると、ソースに“奥行きの影”が生まれます。私は週末、パンの片面に薄く塗ってトーストし、黒胡椒を引くだけの“静かな一枚”を楽しみます。燻製しないレシピでも、脂の扱いひとつで、香りはもう少しだけ深くなります。

アレンジ集|燻製しないでも香りが深まるヒント

「燻製しないベーコンの作り方」でも、香りの層は足せます。鍵は甘み・ハーブ・火入れの三点。足し算は少しずつ、引き算は大胆に。私はいつも、完成後の一枚を焼きながら“次回の微調整”を考えます。香りは設計できる。台所がその小さな実験室になります。

メープル派:塩2.5%+メープル2〜5%で朝食の幸福感

砂糖の一部をメープルシロップ(肉重量の2〜5%)に置き換えると、燻製しないのに“香りの丸み”が出ます。甘みが増えるぶん焦げやすいので、砂糖は0.5〜1.0%に控えめ、焼成は95〜110℃寄りの低温で。塩漬け袋の中でドリップが増えたら、途中で一度取り出し、ペーパーで軽く拭き取ってから再度密封すると味が締まります。仕上げは中心63℃達成後、200℃で5〜8分だけ表面に色をつけ、粗挽き黒胡椒で締めて。パンケーキやワッフルの隣に置くと、休日の空気が一段やわらぎます。

考察:メープルの“やわらかい甘香”は、塩味の角を消してくれます。強くしない勇気が、おいしさの輪郭を守るのだと思います。

ハーブ&スパイス:タイム・セージ・ジュニパーの軽やかな陰影

ハーブは最小限から始め、完成後の追い足しで調整するのが賢い方法です。乾燥タイムやセージは各1gほど、ジュニパーベリーは5粒を軽く潰して香りを引きます。ローズマリーは強いので、枝ごと入れて香りが乗ったら取り除くと過剰になりません。塩漬け段階でオイルを足さないのもコツ。油膜は塩の浸透を邪魔します。香りをもう一段立てたい日は、焼く直前にハーブバター(無塩バター+刻みハーブ少量)を薄く塗ってからオーブンへ。熱で揮発する瞬間が、台所の空気を一拍だけ変えます。

ひとこと:ジュニパーが無ければ省略OK。黒胡椒を少しだけ増やすと、輪郭が保たれます。

低温調理×仕上げ焼き:均一火入れで“しっとり派”に寄せる

真空器があるなら、乾塩漬け→一晩乾燥のあとで袋詰めし、63〜65℃の湯せんで3〜5時間(厚み4cm前後の目安)保温する方法も有効です。加熱後は氷水で急冷→冷蔵で一晩休ませてからスライスすると、断面の水分が落ち着いて薄く均一に切れます。食べる直前にフライパンで表面だけ短時間焼き付け、脂を回しかけながら色をつければ、“外さっくり×中しっとり”。袋に残るジュースは少量の白ワインと煮詰め、胡椒で伸ばせばソースに変わります。

所感:数字(温度)に任せる調理は、心を静かにしてくれます。待てる人のキッチンに、やさしい香りは定着します。

フライパン仕上げ:脂を落としつつ香ばしさを引き出す火加減

スライスの焼きは、冷たいフライパン→弱めの中火で脂をじわじわ引き出し、ペーパーで余分を拭いながら、最後だけ中火強で色を決めます。フライパンを傾けて脂だまりを作り、スプーンで回しかける(バスティング)とムラなく香ばしく。仕上げにほんの数滴の水を落として一瞬蒸気を立てると、香りがふわっと持ち上がります。火を止めてから胡椒、好みでごく少量のバター。酸が欲しい日はレモンを指でひと搾り。音が静まり、香りだけが残る終わり方が好きです。

補足:焦げが付きやすい日は、フライパンを一度リセット(脂を拭ってから再び弱火)すると、苦味を引きずりません。小さな手数が、ベーコンの作り方(燻製しない)を安定させます。

よくある質問(FAQ)

初めての「燻製しないベーコンの作り方」では、小さな不安がいくつも顔を出します。ここでは検索でよく見かける疑問に、台所の実感と数字の両方で答えます。結論から言えば、迷ったら“%計量・一晩乾燥・中心63℃”に戻る。これで大抵の揺れは整います。

Q1:塩辛くなった…どうリカバリーする? 次回は何を変える?

まずは完成品のスライスを水または牛乳に1〜2分浸して拭くだけでも、角が驚くほど取れます(長時間は風味が抜けすぎるので注意)。炒め物やスープに転用すれば“味の母体”として働くので無駄が出ません。次回は塩2.0%に下げ、乾塩漬け期間を10〜14日寄りで均一化。砂糖を増やしてもしょっぱさは消えないため、塩だけを動かすのがセオリーです。厚みが4cm超なら、端を少し落として厚みを揃えるのも効果的。数字を小さく動かし、時間で整える──それが家庭の再現性です。

Q2:水っぽい・ぼんやりする…原因と対策は?

多くは乾燥不足と高温短時間が原因です。拭き取り後の“裸冷蔵”12〜24時間で表面をさらりと整え、焼成は95〜120℃の低温帯で中心63℃まで“連れていく”。切る前にしっかり冷やす(できれば一晩)ことで水分が落ち着き、輪郭が出ます。焼き上がりの色に不安があれば、中心温度到達後に200℃で5〜8分の追加焼きで表面だけを整えてください。水っぽさは、たいてい“待ち不足”。静かな時間が香りを濃くします。

Q3:中心温度に届かない/ムラが出る…どうすれば?

オーブンの実温が低い可能性があります。庫内にオーブン用温度計を置いて“癖”を把握し、表示より+10℃ほど上げて様子を見るのも一手。肉は金網+受け皿で対流を確保し、厚みをできるだけ均一に整形。プローブは中心を狙い、脂溜まりや骨(があれば)を避けます。どうしても届きが悪いときは、120℃側に寄せて焦らずキープ。途中で何度も扉を開けると失速するので、確認は最小限に。温度は“導く”もので、急がせると逃げます。

Q4:発色剤(亜硝酸塩)は必要? 使うならどのくらい?

燻製しないベーコンの作り方では、発色剤は必須ではありません。色・風味の安定や超低温・長時間処理を狙うときのみ検討を。使う場合はメーカー規定量を厳守し、一般的には肉重量の約0.25%以内が上限目安。配合はムラなく混ぜ、子どもの手が届かない場所で保管します。まずは不使用で作り、必要を感じたら“最小量から”試す順番が安心。どちらにせよ中心63℃+冷蔵4℃以下の原則は不変です。

Q5:皮付きのままでも作れる? 仕上がりはどう変わる?

皮付きでも作れますが、火通りとスライス性を優先するなら外すのが無難。皮は乾きにくく、焼きの香ばしさが穏やかになりがちです。残す場合は皮目に格子状の切り目を入れて乾燥と熱の通りを助け、塩漬け期間をやや長めに。外した皮はスープの出汁に再利用できます。家庭では「扱いやすさ」を基準に選ぶと続けやすい。美味しさは、続ける人の味方です。

Q6:液体スモークは使ってもいい? “不使用”でも物足りないとき

本記事は液体スモーク不使用を前提に設計していますが、香りをもう少しだけ深めたい日に、ごく少量を活用するのは一つの選択です。使うなら水やメープルで5〜10倍に薄め、塩漬けではなく焼成直前に表面へ薄く塗布。塩の浸透を邪魔しないのがポイントです。入れすぎは苦味や人工的な香りに直結するため、まずは“無くても成立する”体験を作り、そのうえで微調整として足す順番がきれい。代案としては、一晩乾燥の徹底・仕上げの強火短時間だけでも、香りの印象は十分に上がります。

Q7:下味の砂糖は何でもいい? メープルや蜂蜜は?

基本は上白糖orグラニュー糖で1.0%。メープルや蜂蜜に置き換える場合は2〜5%(総糖量は1〜6%内)で甘さの輪郭を調整します。液体糖を増やすほど焦げやすくなるため、焼成温度は95〜110℃側で、中心温度到達後に短時間の高温仕上げで色を決めるのがコツ。甘みは“香りのやわらかさ”を作りますが、入れすぎると輪郭がぼやけます。甘さは香りの照明、強すぎない方が料理はきれいに見えます。

まとめ|“燻製しないベーコンの作り方”は、時間がつくる香り

煙がなくても、香りは立ち上がる。台所の静けさの中で、塩と砂糖と時間に仕事を渡すだけで、朝のフライパンはやさしく鳴ります。数字に寄りかかり、待つことを味方にする──それが、燻製しないベーコンの作り方の本質でした。私はいつも思います。よい料理は、派手ではなく、戻れる手順を持っていると。

- 黄金比:肉重量に対して塩2.5%+砂糖1.0%(低塩派は塩2.0%)

- 工程:乾塩漬け → “裸冷蔵”で一晩乾燥 → 低温オーブン

- 焼成の指標:オーブン95〜120℃/中心63℃着地(好みで65〜68℃)

- 安全と衛生:終始4℃以下の冷蔵管理/交差汚染を避ける段取り

- 保存:スライスは冷蔵1週間目安/小分け真空で冷凍1〜4か月

一晩の乾燥が焼き色を深くし、温度計の数字が安心を連れてくる。足りないと感じたらスパイスをひとつまみ、物足りなさの“原因”が甘さならメープルを少し──微調整はいつでも静かでいい。今日の一枚が、明日の正解を教えてくれます。どうかあなたの台所にも、戻れる手順が一本、やさしく刻まれますように。

コメント