火を使わず、煙も立ちのぼらず。それなのに、あの懐かしい「燻製の香り」がふんわりと包み込んでくる。

それが、燻製シートという道具の魅力です。

私は初めてこれを使った日、台所の静けさに戸惑いました。

火の音も煙の揺れもないのに、たしかにチーズの表面から、あの香りが立ち上っていたのです。

いったい、どうして“包むだけ”で燻製になるのか?

本記事では、その疑問に答えるべく、「燻製シートの仕組みと原理」を科学の視点と感覚の言葉でひもといていきます。

香りのメカニズム、食材との関係、そして“煙を使わない燻製”が生まれた背景まで──

煙のない世界に、香りだけがそっと残っていく。

そんな静かな技術と出会う旅へ、どうぞ。

燻製シートとは?──“煙のない燻製”が生まれた理由

「火を使わず、香りだけを残す」──そんな発想は、どこから生まれたのでしょうか?

燻製シートは、保存性・簡便性・安全性を求める食品業界のニーズから開発された、現代的な燻製技術の一つです。

もともとは業務用として登場し、今では家庭用にも広がっています。

このh2では、燻製シートが求められた理由と、その背景にある“現代の暮らし”について考えていきます。

家庭でもプロの香りを再現できる

燻製というと、スモークウッドやスモークチップを使った本格的な工程を思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし、燻製シートは煙や火を一切使わず、冷蔵庫の中でも食材に香りをまとわせることができます。

これは特に、マンション暮らしや火器を使えない環境において非常に大きな利点です。

また、煙の香りが苦手な人にも、よりマイルドで調整しやすい風味を提供できるのが特徴です。

「燻製は気になるけど、道具が面倒そう」──そんな人の入り口として、燻製シートは絶妙な立ち位置にあります。

また、香りの加減が調整しやすいので、小さなお子さんがいる家庭でも安心して試せるという声もあります。

そして何より、火を使わないという安心感は、時間帯や場所を選ばず使える自由さに直結します。

夜、少しだけ香りを足したい。そんな瞬間に寄り添ってくれるのが、燻製シートなのです。

冷蔵庫の中にそっと置いておくだけで、数時間後には“いつもの一皿”が別の顔を見せる──その手軽さが、心を少し軽くしてくれます。

食材の色や質感を損なわずに燻製風味を付けられる

通常の燻製では、煙の成分が食材の表面に色をつけ、場合によっては水分を奪います。

しかし燻製シートは、あくまで“香り”の移行に特化しているため、見た目の変化をほとんど伴わないという特徴があります。

これは、料理のビジュアルを重視するプロの現場や、調理後に風味を足したいときにも有効です。

たとえばカットチーズやゆで卵に使えば、色合いはそのままに、香りだけをプラスすることができます。

また、熱を加えないためタンパク質の変性が起こらず、舌触りや食感を保ったまま香りを纏わせることができるのも魅力のひとつ。

“目に見えない味”として、香りが存在感を放つ──それが燻製シートの美学です。

食材そのものの持ち味を尊重しながら、“記憶に残る一口”をつくるための仕掛け。

派手さはなくても、ふと鼻に抜けるその香りが、料理を物語に変えてくれるのです。

食品加工現場でのニーズから誕生した

燻製シートはもともと、食品製造現場での効率化や一貫性を目的として開発されました。

従来の燻製法では、火力や煙量、気温や湿度などにより仕上がりが左右されやすく、大量生産や均一な品質管理が難しいという課題がありました。

そこで登場したのが、あらかじめ香り成分を含ませた“燻製シート”です。

これにより、作業者のスキルや外部環境に依存せず、製品に安定した燻製香を与えることが可能になりました。

そして今、こうした技術が家庭用にまで浸透してきたことで、「煙を使わず、香りを楽しむ」という新しい燻製体験が広がっています。

“香りの設計”という言葉がふさわしいほど、狙った風味を再現できる。それがシートという形の技術なのです。

つまり、燻製シートは「誰でも、いつでも、同じ香りを生み出せる」という、“再現性のある感動”を手元にもたらしてくれるのです。

香りはどう移る?──燻製シートの仕組みと科学的原理

燻製シートに包んだだけで、なぜあれほど鮮やかに“燻された風味”が立ち上がるのか。

その不思議な現象には、科学的な仕組みと、感覚を揺さぶる分子の力が隠されています。

この章では、燻製シートに使われている「香りの成分」や、食材との相互作用、香りが“移る”という現象の背後にある物理と化学を紐解きながら、「なぜ包むだけで香るのか」に迫っていきます。

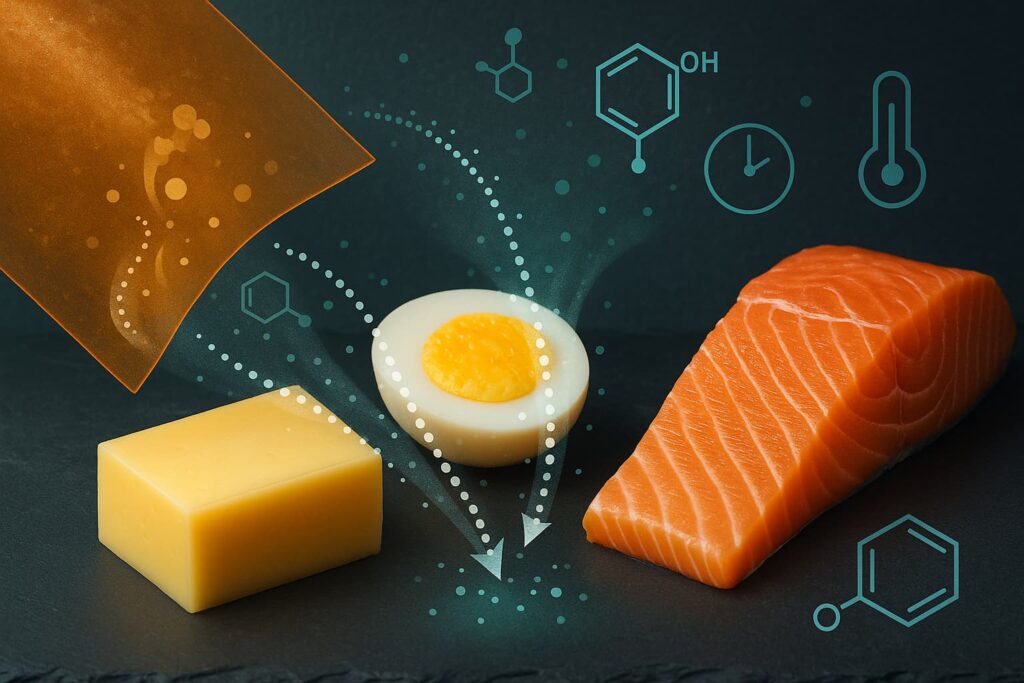

香りの主成分「フェノール類」とその役割

燻製の香りを特徴づけるのは、フェノール類やカルボニル化合物といった、煙の中に含まれる揮発性成分です。

これらは木材を不完全燃焼させる過程で生まれ、食材に触れることで独特の風味を形成します。

中でもフェノール類は、抗酸化作用・抗菌作用を併せ持つことで知られており、単なる香り付けにとどまらず、保存性向上の効果もあります。

燻製シートには、こうした成分が特殊な技術で“含浸”されており、食材の表面に接触するだけで揮発・拡散して作用します。

さらに興味深いのは、その香りの“親和性”です。

フェノール類は脂質に溶けやすい性質を持っており、脂肪分の多いチーズや肉製品に特に強く作用します。

つまり、素材の持つ性質と燻製成分の相性も、香りの深みを左右しているのです。

どうして“包むだけ”で香りが移るのか

「香りが移る」という現象は、分子レベルで見れば“吸着”と“拡散”という二つの働きによって起きています。

燻製シートには、高吸着性をもつ不織布やフィルムが使用され、その内部にフェノール類などの香気成分があらかじめ浸透させられています。

包まれた食材の表面に微量ずつそれが放出され、分子が表層に吸着・固定されることで「香りの転写」が起こるのです。

このプロセスに火も煙も必要ありません。なぜなら、香りの分子は常温でも揮発性を持っているからです。

冷蔵庫の中という静かな環境でも、フェノール類の分子はゆるやかに動き続け、熱運動によって自然拡散していきます。

つまり、分子レベルでは“静かなる移動”が起きているというわけです。

さらに、香り成分の拡散は、気体分子のブラウン運動にも類似した現象で説明できます。分子はエネルギーを持ち、周囲との温度差や圧力差によって動きに方向性が生まれます。

このように、燻製シートが“香りを移す”のは、あらかじめ封じ込められた香気分子が、時間とともに揮発し、食材に定着していくという、きわめて論理的な現象なのです。

温度・時間・食材の表面性の関係

燻製シートの効果は、温度・時間・接触面の状態によって変化します。

香気成分の移行速度は、温度が高いほど速くなります。

たとえば常温では6〜8時間かかる香りの付与も、30℃前後のぬるめの環境では3時間程度で完了することもあります。

包む時間が長ければそれだけ香りは強くなりますが、“付きすぎ”てしまうリスクもあるため、目安時間を守ることが重要です。

また、表面の状態が燻製の質を左右します。水分量が多すぎると香気分子が弾かれやすく、乾燥しすぎていても過剰に吸着してしまう。

ほどよく湿った表面が、香りを“ちょうどよく”とどめてくれる理想的な状態です。

たとえば、冷蔵庫から出して少し常温に置いたゆで卵の表面は、表面がほどよく湿り、香りをまといやすくなります。

燻製シートを巻くなら、こうした“ひと呼吸”の工夫が、驚くほど味わいを変えてくれるのです。

食材の声に耳を澄ませるように、その状態を見極め、香りの広がりを調整する。

この繊細なプロセスこそが、燻製シートの最大の魅力かもしれません。

燻製シートと“本格燻製”の違い──香り・味・質感を比べる

燻製シートの最大の魅力は、「煙を焚かずに香りを移す」というシンプルさにあります。

しかし、それは“手軽さ”という利点であると同時に、本格的な燻製との違いを浮かび上がらせる要素でもあります。

本章では、燻製シートと本格的な燻製(熱燻・温燻・冷燻)を比較しながら、それぞれの香りの質、味わいの深さ、そして質感や保存性に至るまで、五感に響く違いを掘り下げていきます。

どちらが優れているかという話ではありません。

大切なのは、それぞれがもたらす「体験の濃度」を知り、料理の目的やシーンに応じて選び分けることなのです。

香りの立ち方──“移す香り”と“纏わせる香り”

燻製シートは、“煙の香りを転写する”というコンセプトのもとに設計されています。

そのため、香りの付与は食材の表面に限定されることが多く、内部までは浸透しにくい傾向があります。

一方で本格燻製──とくに温燻や冷燻では、煙が食材全体を包み込み、香りが“奥行き”を持って浸透していきます。

時間をかけることで、表層だけでなく繊維の内部にまで芳香成分が染みわたるのです。

その違いは、食べた瞬間の鼻腔に広がる余韻にも表れます。

燻製シートはふわりと軽やか、本格燻製は深く長く香りが残る──まるで“香りのレイヤー”の重なり方が違うような感覚があるのです。

また、燻製シートでは時間経過とともに香りがやや飛びやすいのに対し、本格燻製では煙成分が脂質やたんぱく質と結合しやすく、香りが長期間にわたり保持されやすいという利点もあります。

味と旨みの引き出し方──調和か、変容か

燻製シートが与えるのは、あくまで香りという演出です。

そのため、素材本来の味が大きく変化することはなく、繊細な味わいを壊さずに香りを添えるという用途に向いています。

たとえば白身魚やモッツァレラチーズのような、淡白で上品な食材は、燻製シートでの香り付けが非常に相性がよい。

素材の輪郭を保ちながら、余韻に個性を添えることができるからです。

それに対し、本格燻製は素材そのものを変容させる手法とも言えます。

煙に熱と時間をかけることで、たんぱく質が凝固し、脂肪が部分的に溶け、食感や味の質そのものが変化していきます。

例えばベーコンやスモークチーズに感じる、あの濃縮された旨味は、単なる香り付けではなく、脱水・凝縮という物理変化によって生まれた“風味の圧縮”です。

まるで別の料理に生まれ変わるような“変性の芸術”──それが本格燻製の魅力でもあるのです。

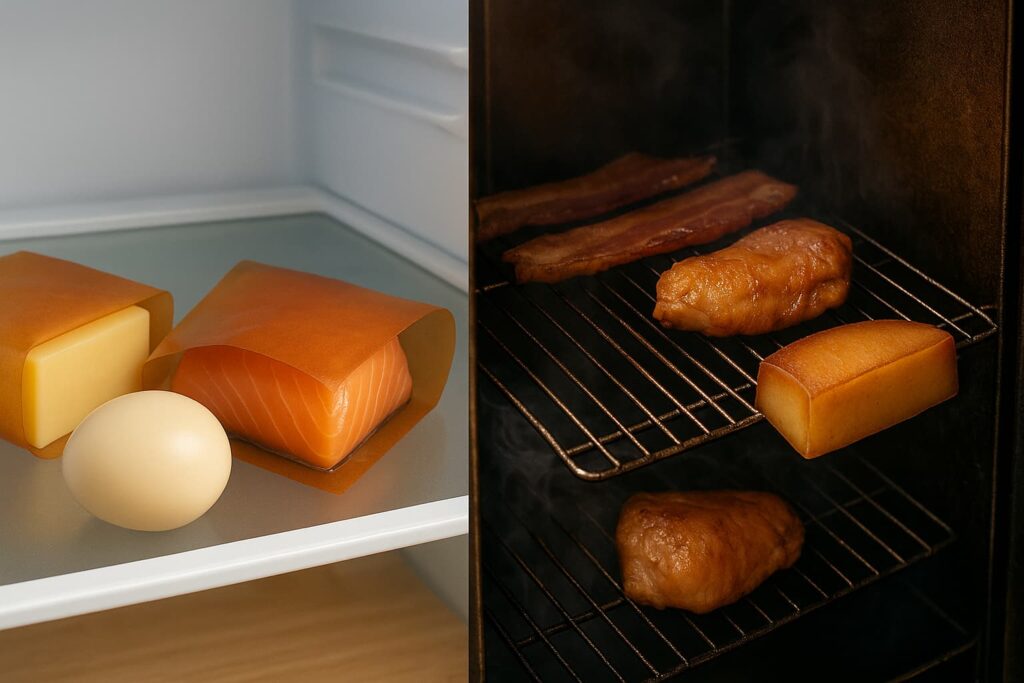

保存性・質感・調理自由度──道具の有無で分かれる用途

燻製シートのメリットは、なんといっても手軽さと安全性です。

煙を焚く必要も、特別な器具を準備する必要もなく、家庭の冷蔵庫だけで成立します。

その一方、本格燻製は火加減や煙量の調整、そして燃焼材の選択に至るまで、多くの知識と経験を必要とします。

ただし、温燻や冷燻で処理された食材は保存性が飛躍的に高まるという側面も持っています。

煙に含まれるフェノール類や酸化抑制成分が、表面の腐敗を防ぐバリアとして働くため、数週間単位で保存が可能な場合もあります。

また冷燻処理されたサーモンやチーズは、水分活性が下がることで雑菌が繁殖しにくくなり、保存と熟成の両立が可能となります。

さらに、質感にも違いが出ます。

燻製シートでは元の食感をほぼ維持できますが、熱燻では食材が加熱・脱水されて凝縮し、引き締まった仕上がりになります。

このように、燻製の手法ひとつで、保存性から食感まで大きく変化するのです。

手軽に“香り”を楽しむのか、手間をかけて“風味そのもの”を変えるのか──選択の幅があることが、燻製の奥深さなのかもしれません。

燻製シートの“活かし方”──料理への取り入れアイデア

燻製シートは、ただ「手軽な燻製ができるアイテム」ではない。

煙の香りを“食材の衣”のようにまとうその仕組みは、素材に新たな表情を与える魔法です。

火を起こさず、煙も出さず、それでもしっかりと燻された香りを届けるこの薄膜──

料理に“深みと余韻”を宿すための道具として、活用しない手はありません。

ここでは、その活かし方を3つの切り口からご紹介します。

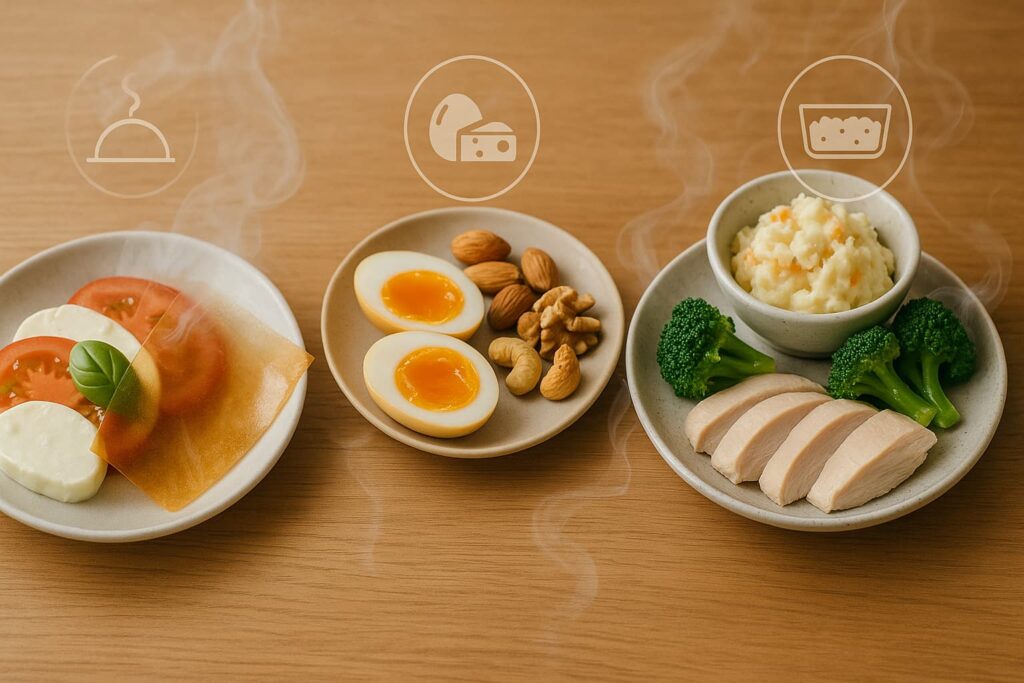

前菜や冷製料理での“香りのアクセント”

燻製シートは、加熱調理を伴わない料理と相性抜群。

たとえば、モッツァレラチーズのカプレーゼに使えば、トマトとバジルの爽やかさにスモーキーな香りが重なり、余韻ある前菜に変身します。

冷奴やトマトのマリネ、刺身用のサーモンにも応用可能。

冷蔵庫で数時間包むだけで、火入れでは出せない柔らかな燻香をまとわせることができます。

とくにホームパーティーやおもてなしの場では、「なにか特別なひと工夫」を感じさせる演出に。

見た目はシンプルでも、香りが語りかけてくる──そんな一皿を演出できます。

さらにオリーブの実やクリームチーズ、茹でたブロッコリーなど、火を使わない常備菜にもアレンジ可能。

燻香を添えるだけで、日常がふと非日常に変わる体験となるのです。

“ひとくち目で場が静まるような驚き”──それが香りの力です。

以前、知人の誕生日に用意したカプレーゼ。燻製シートを使っただけで「レストランの味みたい!」と歓声があがったのは、今でも忘れられない記憶です。

チーズ・卵・ナッツ──相性抜群な素材たち

乳製品や卵、ナッツのような脂質を多く含む食材は、燻製シートの恩恵をもっとも受けやすい存在です。

プロセスチーズやカマンベールは、たった半日で深みのあるスモーキーな風味に。

「これ、本当に家で作ったの?」と聞かれるほどの完成度に仕上がります。

半熟卵を数時間包めば、黄身のコクと燻香が溶け合い、“高級おでん”のような味わいへ。

また、素焼きナッツはそのままでも十分美味しいですが、燻製シートで仕込めば、

お酒に合う“格上のおつまみ”になります。

チーズにはワイン、燻製卵には日本酒、ナッツにはウイスキーなど、ペアリングの楽しみも広がります。

香りがのりやすく、かつ風味が際立つこれらの食材は、“失敗しにくい燻製素材”としてもおすすめです。

「またこれ作って」と言われる一皿は、案外こんなところから生まれるのかもしれません。

友人に試してもらった燻製卵、「これはコンビニでは絶対に買えない味だね」と言われたひとことが、なぜか嬉しかった。

日常の一品に「もうひとさじ」の特別感

ポテトサラダ、鶏ハム、ブロッコリーの塩茹で──どれも冷蔵庫にありがちな食材たち。

でもそこに燻製シートをひと晩添えるだけで、香りだけが主役になる瞬間が訪れます。

いつもの冷奴が「燻香豆腐」になり、サラダチキンが「自家製スモークチキン」に早変わり。

冷蔵庫の残り物が、“ごちそう”に化けるのです。

また、作り置きおかずとしても優秀で、弁当に入れれば香りのアクセントに。

一口目で「おっ」と思わせる驚きが、日々の食事に小さな彩りを加えてくれます。

これは料理に自信がない人にこそ試してほしいテクニック。

素材任せ、でも印象的──それが燻製シートの真骨頂です。

例えば、休日に子どもと一緒にゆで卵を仕込み、それを夜の食卓で「今日は秘密のシートで作った卵だよ」と出す。

そんなささやかな仕掛けが、家族の記憶になる──それが“香りの魔法”なのです。

「今日のブロッコリー、なんか美味しい」──そんなひとことが、食卓をちょっとだけ明るくしてくれます。

燻製シートがくれる、小さな驚きと“大人の余白”

燻製というと、大がかりな道具と時間をかけた“職人の世界”を想像してしまうかもしれません。

でも燻製シートがあるだけで、その扉はふいに、私たちの日常にも開かれます。

それはまるで──食卓にしのびこむ“静かな焚き火”。

火も煙もないのに、香りだけがやさしく包み込む。

料理がうまくいかなくたっていい。

切っただけのチーズも、前日の残り物も、“香りをまとう”だけでちょっと誇らしくなる。

何かを足すのではなく、すでにあるものの輪郭を引き出す。

そんな使い方ができるのは、きっと燻製シートだけです。

冷蔵庫に常備しておくだけで、

「今夜は、ちょっと遊んでみようかな」と思える瞬間が増える。

それは技術ではなく、食べることに向き合う“姿勢”を変える力。

香りは、目に見えない記憶をつくります。

ほんの数時間の仕込みで、「あのときの味」として残る体験になる。

燻製シートは、そうした“大人のたのしみ”を家庭に持ち帰る道具なのかもしれません。

今日の一皿に、香りの余白を添えてみてください。

それだけで、食卓が静かに変わり始めるはずです。

そして──あなたの「料理を楽しむ気持ち」が、またひとつ自由になる。

コメント