ゆっくりと立ちのぼる煙は、火の偶然ではなく、仕組みが生む“必然”です。この記事では燻製器の仕組みを、部品・空気・温度・湿度の相互作用としてとらえ直し、なぜ煙が甘く、なぜ時に苦くなるのかを明快にほどきます。物理の言葉で説明しつつも、台所やベランダでそのまま試せる具体策に落とし込む――それが、私・早川 凪の流儀。読み終えるころには、あなたの手の中の火と煙が、ぐっと従順になっているはずです。

燻製器の仕組み【全体像と基本原理】

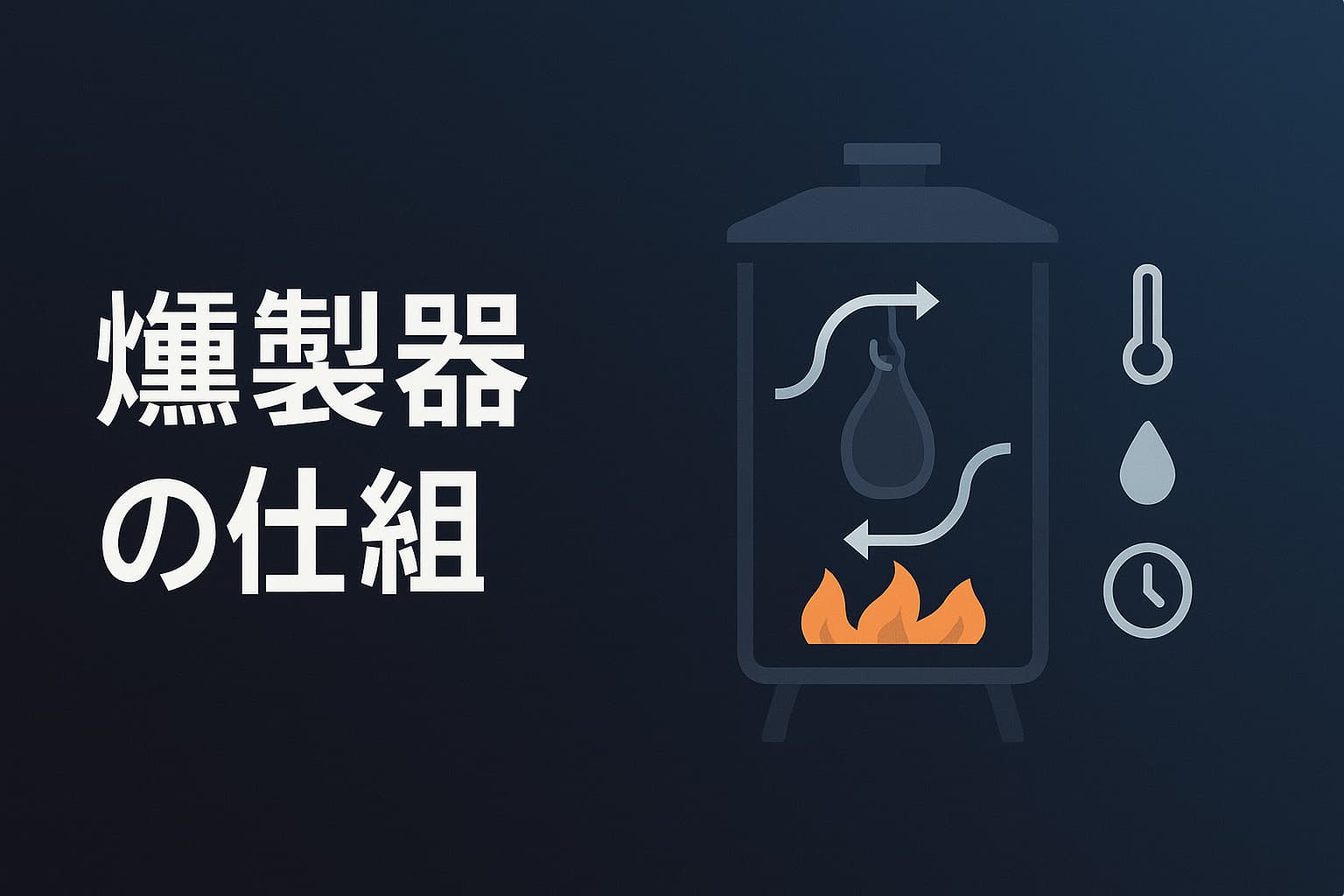

ここでは「煙をつくり、運び、付着させ、定着させる」という一連のプロセスを一本の線で結びます。鍵は、熱源・燃焼床→拡散(ディフレクター/水皿)→調理室→排気(チムニー)という流路設計と、給気/排気ダンパーで作るドラフト(自然通風)。さらに、食材側の準備として表面に“受け皿”=ペリクルを整え、庫内の湿度と露点を見極めること。これらが噛み合ったとき、青白い薄煙は香りとなって食材に定着します。

燻製器の仕組みと煙の流れ(入門マップ)

最初に押さえたいのは、煙の“旅路”です。燃料(チップ/ウッド/ペレット)が熱源で熱分解し、揮発成分と微粒子が発生します。これを受けるのがディフレクターや水皿で、直火や局所的な過熱を避けつつ、煙を調理室内に拡げます。庫内では温度差による対流が生まれ、排気(チムニー)へ向かう圧力勾配が自然に形成されます。最後に、表面の状態が整った食材に煙が吸着し、時間の経過とともに成分が拡散・定着していきます。

操作のコツはシンプルで、「排気は基本開け気味、給気で燃焼量を調整」です。排気を締め過ぎると酸素不足で不完全燃焼が増え、白く濁った煙やススの原因になります。逆に全開の排気はドラフトを強め、酸素リッチな燃焼を助けます。食材の直下に炎が立つ配置は避け、油滴が火に落ちない導線を確保すると、香りはぐっとクリアになります。

- 流れの順序を常に意識:熱源→拡散→調理室→排気(戻り流やデッドゾーンを作らない)

- 排気は渋らない:給気で火力、排気で清浄度を担保するのが基本

燻製器の仕組み:ペリクルと香り定着のメカニズム

香りの乗りは、食材表面の“コンディション”次第です。塩や砂糖で下処理(ドライ/ウェットブライン)した後、表面を軽く乾かすと薄いタンパク質膜=ペリクルが形成されます。これは微細な凹凸と粘性のある層をつくり、煙成分の吸着を助ける受け皿として機能します。濡れすぎた表面は煙をはじきやすく、逆に乾燥し過ぎると初期吸着が鈍るため、指先で触れて“しっとり艶が出るがベタつかない”程度が最適です。

形成の実務は難しくありません。下処理後にキッチンペーパーで余分な水分を拭き、冷蔵庫内で風を当てながら30分〜数時間休ませます。庫内投入直後の湿度と風速が適正なら、数分で明確な香りの定着が始まります。ペリクルが整っていれば、短時間のスモークでも輪郭のはっきりした香味が得られ、のちの加熱でも香りが飛びにくくなります。

燻製器の仕組み:湿度・露点・結露を制する基本

燻製で発生する最大のトラブル要因は“結露”です。庫内温度が低すぎたり、食材が冷え過ぎていると、表面温度が露点を下回って水滴が発生します。水滴はタールや煤を巻き込み、表面に不快な苦味膜を作ります。これを避けるには、投入前に食材の表面温度を室温近くまで戻し、庫内を安定温度まで“プレヒート”しておくこと。さらに排気で湿気の逃げ道を確保し、必要に応じて水皿で緩やかに湿度を支えると、露点を跨ぎにくくなります。

適度な湿度は香りの乗りにも寄与しますが、過湿は濃い白煙を助長します。目安としては、庫内壁がべったり濡れず、食材に艶が乗る程度。煙が鼻に刺さらず、甘い芳香が感じられる状態が“ちょうどよい湿り気”のサインです。迷ったら、排気を一段開けるのが安全策。煙が軽くなり、結露も避けやすくなります。

燻製器の仕組み:ドラフト設計と“青白い煙”の条件

おいしい燻製の合言葉は青白い薄煙。これは完全透明ではなく、光にかざすとほのかに青く見えるごく薄い煙を指します。条件は三つ。第一に十分な酸素(給気)。第二にスムーズな排気(チムニー)。第三に燃料の含水率と燃焼温度の適正です。ダンパーで酸素を絞り過ぎると燃えきらず、白く濁った煙=未燃粒子が増えて苦味の原因になります。

運用の要点として、排気は原則全開からスタートし、給気で火の勢いを微調整。燃料は一度に盛り過ぎず、少量を安定供給します。火床の直上に油滴が落ちないよう、脂が多い食材では受け皿やディフレクターを必ず使用してください。もし刺すような酸味や煤臭を感じたら、給気を少し開け、排気を詰まらせていないか確認し、燃料を一度かき混ぜて新鮮な面を出す――これで多くの状況は立て直せます。

燻製器の仕組み【温燻・冷燻・熱燻と温度帯】

温度は“香り”と“安全”を同時に決める最大因子です。ここでは、熱燻・温燻・冷燻という三つのアプローチを、燻製器の仕組み(熱源・空気・湿度・時間)から読み解きます。とくに食材の中心温度と庫内温度を別物として管理できるかが、失敗を避ける分かれ目。温度の目的(加熱か、香り付けか)、時間(どれだけ滞在させるか)、湿度(結露させないか)をセットで設計しましょう。

熱燻の仕組みと安全内部温度(加熱と燻香の同時成立)

熱燻は「加熱しながら香りを乗せる」方式です。庫内は一般に約110〜150℃(装置や流儀で幅あり)を目安に、対流で均一な温度場を作ります。要点は、庫内温度(環境)ではなく、食材中心温度(結果)を安全基準まで確実に到達させること。たとえば家禽は74℃(165°F)、挽肉は71℃(160°F)、ステーキやローストなどの固まり肉は63℃(145°F)+休ませが目安。二系統(庫内用と中心用)の温度計を用い、燃焼は排気開放+給気で微調整の原則でクリーンな薄煙を維持すれば、香りは明瞭で雑味が少なくなります。脂の滴下は受け皿で遮り、炎が立つ配置を避けると、焦げ臭やPAHの発生リスクも下げられます。

温度管理のコツは、立ち上げ時に庫内をしっかり安定させてから食材を入れること。投入直後は食材の冷たさで庫内温度が落ちやすいので、慌てて給気を閉めるより排気を保ったまま燃料の供給で支えるのが安定します。中心温度が目標に達したら休ませ(肉汁の再分配)を入れると、仕上がりが格段によくなります。

温燻の仕組みと前後工程(加熱工程との組み合わせ)

温燻は「加熱は弱め/香りはしっかり」を狙う中温域の運用です。熱燻ほど高温ではないため、香りの層を厚くしやすい反面、中心温度が安全域まで上がりにくい課題があります。したがって前後工程の設計(例:事前の加熱、後段のオーブン仕上げ、または十分な加熱提供)とセットで考えるのが定石です。庫内は安定した弱対流を作り、白濁した濃煙を避けるために排気を渋らない運転を続けます。表面が濡れ過ぎれば結露→タール付着→苦味の原因になるので、投入前に表面温度を室温近くへ戻し、ペリクル(薄い乾燥膜)を整えると短時間でも香りが乗りやすくなります。

また、温燻では時間が長くなりがちなため、食材を危険温度帯に長く置かない工夫が必要です。薄切り・小分け・ラック間隔の確保で熱と煙の当たりを均一化し、必要なら後工程で安全温度まで仕上げるプランを最初から組み込みましょう。

冷燻の仕組みと危険温度帯(20〜30℃と衛生管理)

冷燻は「香り付け専用」のアプローチで、一般に庫内を20〜30℃(68〜86°F)未満に保ちます。ここでは加熱による殺菌は期待できません。したがって、冷燻だけでは“加熱済み”にならない前提で、後段に十分な加熱や塩分管理、低温保持、真空・改良気体包装の基準などを組み合わせる必要があります。とくに魚介では微生物学的なリスクに配慮し、工程時間・塩分(ウォーターフェーズソルト)・庫内上限温度の管理を徹底します。

装置側の工夫としては、外付けスモークジェネレーターで発煙部を離し、冷却・希釈した煙を調理室へ送り込むと庫内温度が上がりにくく、香りを静かに重ねられます。排気は常に確保し、濃煙滞留を避けることでタール臭や結露を抑えられます。気温の高い季節は、夜間や氷・保冷剤の併用、または温度管理しやすい季節への切り替えも現実的な解です。

食材別の最適温度域と時間の組み立て方(仕組みで理解)

肉・魚・乳製品では最適解が異なるため、仕組みから逆算します。家禽は熱燻で中心74℃到達を最優先。挽肉は結着構造上リスクが高く、71℃を外さない運用が安心です。牛・豚・羊の固まり肉は63℃+休ませで安全性とジューシーさのバランスを取りやすく、魚は63℃を基本に身厚や脂量で時間を調整します。チーズやナッツなど加熱に弱い食材は冷燻で短時間×休ませの反復が有効。どの場合も、時間はあくまで目安に過ぎず、信頼できる温度計での実測が“答え”です。

工程設計は、最初に狙い(加熱か香りか)を明確化→次に庫内温度と排気設定→最後に中心温度の到達計画の順で“逆算”します。危険温度帯の長時間滞在を避け、香りは青白い薄煙でゆっくりと重ねる。これが、仕組みに基づく安全でおいしい温度運用の基本形です。

燻製器の仕組み【煙の正体と香りの科学】

煙は“ただの煙”ではなく、木材が熱分解して生まれる数百種の化学成分のアンサンブルです。燻製器の仕組みを科学から眺めると、香りの核はフェノール類、甘みとコクはアルデヒドやケトン、輪郭や酸味は有機酸、柔らかな甘香はラクトン……と役割が見えてきます。ここを理解すると、ダンパー操作や燃料選びの理由が腹落ちし、“どの香りを増やし、何を抑えるか”を意図的に設計できるようになります。

煙の成分と香りの仕組み(フェノール類・グアイアコール・シリンゴール)

木の主要成分であるリグニンが200〜400℃帯で分解すると、グアイアコールやシリンゴールなどのフェノール類が生まれます。グアイアコールは「ベーコン様」「焚き火の残り香」のコア、シリンゴールは「長く尾を引く甘い煙感」を担い、濃度と組み合わせで印象がガラリと変わります。セルロースやヘミセルロースの分解からは、アルデヒド(例:フルフラール)やケトン、糖由来のカラメル様ノートが増え、香りに丸みと厚みを与えます。さらに有機酸は表面pHを軽く下げ、微生物活性を抑える方向に働くため、香りだけでなく“持ち”にも関与します。

煙成分は脂肪と水の両相に溶け込む性質を持ち、脂の多い食材ほど香りが乗りやすいのはこのためです。逆に水分過多や表面が濡れていると、香りが薄まりやすく、タール分が残る要因にもなります。ペリクル形成が香り定着を助けるのは、微細な網目が揮発成分の受け皿として機能するからです。

燃焼温度と酸素供給の仕組み(クリーンバーン/オフフレーバー回避)

良い煙の条件は、適温の熱分解+十分な酸素+スムーズな排気の三点セット。温度が低すぎると水蒸気とタール分の多い“白く濁った煙”が増え、苦味や渋みのもとになります。逆に酸素不足は不完全燃焼を招き、煤やクレオソートの付着で舌が痺れるような後味に。ここで効くのが、排気は基本開け、給気で火力を制御という原則です。排気を渋るとドラフトが弱まり、酸素供給も滞ってしまいます。

実務では、燃料を一度に多く盛らず少量ずつ安定供給し、燃焼床の空気の回りを確保。油滴が火床に落ちれば煤臭とPAH増のトリガーになるため、受け皿やディフレクターで滴火を遮断します。煙の見た目は最高のセンサーで、光に透かして青白く薄いなら合格、真っ白・モクモクは要調整のサイン。そんなときは給気をひと目盛り開け、燃料を軽くほぐして新しい面を出し、排気の詰まり(網やチムニーの汚れ)を疑いましょう。

木材種・含水率の仕組み(樹種差・乾燥度と香味の相関)

樹種は香り設計の“調味料”です。オーク/ナラ、ヒッコリーは力強いボディ、サクラ/チェリー、リンゴは甘やかで丸いアロマ、ブナ、カエデはクセが少なく万能。針葉樹(松など)は樹脂分が多く、タール・ススのリスクが高いので一般に燻製向きではありません。さらに重要なのが含水率で、乾きすぎると燃え上がり、湿りすぎると白煙まみれになりがち。実用上は10〜15%程度の乾燥が扱いやすく、ウッドは持続性、チップは立ち上がり重視、ペレットは安定供給に優れます。

ブレンドも有効です。たとえばオーク+チェリーで骨格と甘香を両立、リンゴ+ヒッコリーで甘みの尾に力感を足す、といった具合。食材の脂量と火入れ時間を考え、“軽い樹種×短時間”/“重い樹種×長時間”のバランスを探ると失敗が減ります。

色づきと抗酸化の仕組み(スモーク成分の機能面)

燻製の色づきは、表面に沈着するカーボニル化合物やフェノール類、糖由来成分の反応による“飴色の膜”と、燃焼由来の一酸化窒素(NO)や一酸化炭素(CO)がミオグロビンに働くことで生まれるピンクのスモークリングに大別できます。前者は香りの層と相関し、後者は主に肉の低温長時間の対流で形成されます(味への直接効果は限定的でも視覚的な満足感が高い)。

機能面では、フェノール類や一部のアルデヒドが抗酸化・抗菌に寄与し、脂の酸化を遅らせる方向に働きます。ただし、これは万能の保存法ではなく、温度管理と衛生が前提。過度の濃煙でタール分を増やすと苦味やPAHの懸念が増すため、青白い薄煙×適正距離×滴火遮断でクリーンに積層させることが最適解です。仕上げに休ませの時間を置くと香りが落ち着き、表面に定着した成分が内部へ穏やかに馴染みます。

燻製器の仕組み【構造・パーツと空気の流れ】

おいしさは設計から始まります。ここでは燻製器の仕組みを「パーツ」と「気流」の相互作用として分解し、なぜ同じ燃料でも結果が変わるのかを明快にします。鍵は給気→燃焼床→拡散→調理室→排気という一本の流路と、そこで生まれる温度勾配・圧力差・湿度のバランス。パーツは単体で語られがちですが、“流れの一部”として観ると、ダンパーの一目盛りや水皿一枚の意味が立体的に見えてきます。

ダンパーとチムニーの仕組み(給気・排気とドラフト制御)

燻製器の呼吸を司るのがダンパー(給気)とチムニー(排気)です。チムニーは上昇気流で煙を引き出し、給気は燃焼床へ酸素を供給します。原則として排気は渋らず、給気で火力を決めるのが正解。排気を閉じるとドラフトが弱まり、燃焼は酸素不足→白濁煙→苦味という悪循環に落ちやすくなります。チムニーの高さ・断面・曲がり具合は引きの強さを左右し、長すぎれば熱ロス、短すぎれば滞留の原因。蓋の隙間やパッキン劣化も“未管理の排気”を作るため、想定外の通風がないかを指先で感じながら調整しましょう。

実務では、立ち上げ時に排気全開+給気6〜8割で安定燃焼を作り、その後は食材投入による温度低下を見越して小刻みに給気を調整。横風が強い日は給気側を風下に向けて外乱を減らすと、燃焼の機嫌が驚くほど安定します。チムニー内壁のタール堆積は流量を狭めるだけでなく、匂い戻りの原因になるので、定期的な清掃がドラフト維持と香りの透明感に直結します。

水皿・ディフレクターの仕組み(温度緩衝・滴火防止・湿度)

水皿は小さな“海”です。熱容量で温度変動を緩和し、蒸気で湿度をやわらかく支え、脂の滴下を受け止めて炎上と煤化を予防します。特に縦型やケトルでの熱燻では、食材直下に水皿を置くことで間接加熱のゾーンを作りやすく、温度ムラが穏やかになります。一方で、水が多すぎると過湿→白濁煙の温床になりがち。目的が“緩衝”なら浅く広く、“保湿”が主なら深さを持たせるなど、役割を決めて容量を合わせると効果的です。

ディフレクター(バッフル)は流れを整える盾です。火床からの熱と煙を一度受けて拡散し、食材全体へやさしく行き渡らせます。プレートに段差や穴を設け、“急所”に直撃しない流路を作るのがコツ。脂の多い食材では、ディフレクターを少し傾けて受けた滴を水皿へ逃がす導線をつくると、焦げ臭・PAHのリスクが目に見えて減ります。なお、長時間運用ではプレート自体が熱源となり、対流を助ける“穏やかな二次加熱”に変わっていくため、初期と中盤で挙動が変わる点も意識すると仕上がりが安定します。

スモークジェネレーターの仕組み(Venturi等の外付け方式)

低温帯や長時間の安定発煙には外付けスモークジェネレーターが頼りになります。代表格のVenturi式は、細いノズルからの空気流で負圧を生み、チップや鋸屑から発生した煙を吸い上げて調理室へ送り込む構造。発煙部が調理室から離れているため、庫内温度を上げずに煙密度だけをコントロールできます。空気供給は弱すぎると詰まり、強すぎると過燃焼で苦味が出るため、微風量を長く保てるポンプや可変ファンが相性良し。出口には凝縮水のドレンやトラップを設け、タール滴が逆流しないようにすると香りがクリーンに保てます。

ジェネレーター導入時の落とし穴は、排気を閉じて濃度を稼ごうとする操作です。濃いだけの煙は付着しても“うま味”になりません。むしろ薄くて新しい煙を通し続けるほうが、レイヤーは澄んで積み上がります。配管は短く・曲げは緩やかに、出口は食材に直接当てず、庫内で一度拡散させてから吸い上げる――この“吸って吐く”循環を作ると、冷燻でも輪郭のはっきりした香りが得られます。

縦型/横型(オフセット)/ケトル型の気流の違い

縦型(キャビネット)は上昇気流が素直で、排気を頂部に、給気を下部に置く設計が基本。棚が多いとデッドゾーンが生まれやすいため、ラック間隔を広めに取り、上段・下段で軽く配置替えを行うと均一性が高まります。水皿を中央に置けば上下の温度差がやわらぎ、“中央緩和・周辺対流”の安定パターンを作れます。

横型(オフセット)では火室→調理室→チムニーの直線的なドラフトが魅力。とはいえ火室側が高温・排気側が低温になりやすいので、リバースフロー(一度奥へ送り、プレート下を通して手前から立ち上げる)構造や大型のバッフルで均一化します。排気口の高さ位置を食材レベルに近づけると、煙が食材を“撫でてから抜ける”ため、香りの当たりがやさしくなります。

ケトル型は円蓋の対流が命。炭は片側に寄せ、食材は反対側、排気は食材側の真上――この“炭→食材→排気”一直線で、煙が自然に食材を通過して抜けます。炭はスネーク配置で持続を稼ぎ、ディフレクターや水皿で直熱をやわらげれば、直径の小ささを感じさせない安定運転に。風の影響を受けやすいので、風上に給気を寄せる/蓋の合わせ目を風下にするなど外乱対策も効きます。

いずれの型でも、温度計の取り付け位置は結果を左右します。蓋の上部は高めに出やすく、食材レベルの実温と乖離しがち。理想は食材高さでの庫内温度計+中心温度計の二刀流。さらに、油受け・灰受け・チムニー清掃を定例化し、“流れを詰まらせない”メンテナンスを仕組みに組み込みましょう。パーツが健やかに働くと、同じ燃料・同じ時間でも、香りの透明度は一段上がります。

燻製器の仕組み【熱源・燃料の違いと選び方】

同じレシピでも、熱源と燃料の仕組みが変われば、温度の安定性・煙質・操作性はがらりと変わります。ここでは炭・薪、電気・ガス、ペレットという三大方式と、チップ/ウッド/ペレット/鋸屑といった燃料形状の違いを“流れと燃焼”の視点で整理し、あなたの環境で最適解を選ぶための判断軸を示します。

炭・薪の仕組み(立ち上がり・持続・微調整)

炭と薪は固体燃料の熱分解と酸化によって熱と煙を供給します。特徴は温度ピークの高さと香りのレンジの広さ。立ち上げは着火器(チムニースターター)で赤熱の火床をまず作り、未燃の炭を段階的に“食わせる”ことで持続を稼ぎます。温度制御は給気で燃焼速度、排気で清浄度を決めるのが定石。排気を渋らず、火床と食材の間にディフレクター(または水皿)を置き、間接加熱ゾーンを確保すると、青白い薄煙を維持しつつ温度の波を抑えられます。

炭には成形炭(ブリケット)と切炭(ランプ)があり、前者は燃焼が一定で長持ち、後者は立ち上がりが速く高温が得やすい傾向。ケトル型ならスネーク配置、オフセットなら火室に“弱い流れ”を作り、未燃の炭がゆっくり赤熱へ移行するルートを設計すると失敗が減ります。薪は樹種差が大きく、乾燥不足は白煙とタールの原因。細割りを少量ずつ足す方が、温度の踊りを抑えられます。

注意点は油滴によるフレアアップと灰だまり。脂の多い食材では受け皿で滴火を遮断し、灰は吸気孔を塞がないよう適宜かき落とします。煙の香りは“濃ければ良い”ではなく、薄く新しい煙を通し続けることが結果的に深い層を作る――これを合言葉に、火と対話しましょう。

電気・ガス燻製器の仕組み(温度安定・PID制御の考え方)

電気・ガスは熱源を直接制御できるのが最大の武器です。電気はヒーター素子のオンオフや比例制御(PIDなど)で庫内温度を狙いに合わせやすく、ガスはバーナーの供給量で連続的に調整可能。どちらも温度の平準化がしやすく、長時間の温燻や安定した熱燻に向きます。煙は主にスモークチップ/ウッドを発煙皿で熱分解して得るため、給気・排気の確保がそのまま煙質に直結。排気を閉じ気味にして濃度を稼ぐと、タールが増え苦味やベタつきが出やすいので、排気は基本開放で運用します。

電気は屋内寄りの環境や夜間にも扱いやすい一方、香りのレンジは炭・薪よりややおとなしい傾向。ガスは立ち上がりが早く、寒冷期でも温度維持が容易です。ただしガスは一酸化炭素などの排気が発生するため屋外・換気必須、電気は定格容量と漏電対策を守ること。いずれも独立の庫内温度計+中心温度計の二系統で“表示に頼らない”計測をセットにしましょう。

ペレット燻製器の仕組み(自動供給と燃焼の安定性)

ペレット式は、オーガーで圧縮木質ペレットを燃焼ポットへ送り、ファンで空気を当てながら安定燃焼させる仕組みです。デジタル制御により温度の自動安定化が得やすく、長時間の低温運転も比較的容易。燃焼がクリーンで灰が少なく、青白い薄煙を保ちやすいのが持ち味です。低温域では発煙量が増え、温度を上げるほど煙は淡く“クリア”に傾く傾向があるため、香りの濃さは温度と風量でチューニングします。

運用のコツは、乾燥したペレットを使うことと、オーガー・ポット・排気経路を詰まらせないメンテ。寒風や雨は燃焼を不安定にするため、断熱ブランケットや風除けで外乱を減らすと見違えるほど安定します。香りを強めたいときは、庫内での流路をやさしく遠回りさせる(ディフレクター活用)と“当たり”が長くなり、薄煙でも層が厚くなります。

燃料形状の仕組み(チップ/ウッド/ペレット/鋸屑の使い分け)

チップは表面積が大きく、立ち上がりが速いが短時間。熱源直上の発煙皿で使い、熱燻の短距離戦に向きます。ウッド(チャンク/スティック)は持続性が高く、炭と併用して“香りの柱”を支える役。ペレットはペレット式本体での主燃料のほか、メッシュチューブや迷路型トレイで低温長時間の発煙にも応用できます。鋸屑(ソー ダスト)は冷燻に適し、少風量でゆっくり燻らせると、庫内温度を上げずに香りを重ねられます。

よくある誤解がチップの水浸し。水に浸けるとまず水が蒸発するため、最初に出るのは“蒸気”で、煙はむしろ遅れます。点火の遅延や温度緩衝が目的なら戦略的にあり得ますが、香りの質を上げる魔法ではありません。代わりに、燃料は少量ずつ、薄く新しい煙を維持する運用を徹底しましょう。

選び方の実戦ガイド

- 設置環境:ベランダや住宅密集地→電気(静音・制御容易)、庭やキャンプ→炭・薪(香りレンジ広)、通年でラク→ペレット(自動安定)。

- 操作性:頻繁に席を外す→電気/ペレット、火と向き合うのが楽しい→炭・薪。

- 香りの指向:骨太で野性味→炭・薪、クリーンで澄んだ層→ペレット、控えめで上品→電気+良質チップ。

- 季節・天候:強風・寒冷→ペレットやガスが安定。真夏の冷燻は外付けジェネレーター+氷・夜間運用。

- メンテ:灰・タール清掃に時間を割ける→炭・薪。手数を減らしたい→電気/ペレット。

- コスト:初期費用は電気・ペレットがやや高め、ランニングは燃料価格と頻度で逆転も。手持ちの道具との親和性を優先。

結論として、“青白い薄煙を安定して供給できる仕組み”を、あなたの暮らしに無理のない方式で選ぶことが最適解です。熱源は違っても、給気・排気・滴火遮断・温度の四点を押さえれば、香りは狙って設計できます。

燻製器の仕組み【安全・衛生とPAH対策】

おいしさは安全の上にしか築けません。ここでは食品衛生の基本(内部温度・時間管理・危険温度帯の回避)を出発点に、PAH(多環芳香族炭化水素)リスクを下げる「クリーンバーン」の運用、さらにベランダや簡易屋内空間での換気・防臭の考え方までを、仕組みでつなぎ直します。数値はルール、運用は習慣――この二つを噛み合わせるのが、凪の提案です。

食品安全の仕組み(内部温度基準・危険温度帯の回避)

まず守るべきは食材の中心温度です。家禽は74℃(165°F)、挽肉は71℃(160°F)、牛・豚・羊の固まり肉は63℃(145°F)+3分休ませ、魚は63℃(145°F)が安全の目安になります。庫内表示だけで判断せず、「庫内」用と「中心」用の二系統温度計で、結果(中心)を必ず確認しましょう。燻製は長時間になりがちなので、調理中と調理後の放置で危険温度帯(約4〜60℃/40〜140°F)に長く留めない段取りが不可欠。配膳しないなら60℃以上で保温、冷やすときは速やかに4℃以下へ――この往復を曖昧にしないだけで、リスクは大きく減ります。

温燻・冷燻のように中心が上がりにくい工程では、前後工程の設計が命綱です。たとえば、下茹でやオーブンで安全温度まで先に到達させてから短時間で香り付け、あるいは香り付けの後に加熱で仕上げる二段運用。いずれも中心温度の実測が“答え”であり、時間は目安に過ぎません。冷燻で作る魚介・乳製品は、塩分・水分活性の管理に加え、提供対象(高齢者・妊婦・免疫不全の方)への配慮も含めて「そもそもの提供可否」を判断しましょう。

PAH低減の仕組み(クリーンバーン・油滴管理・距離)

PAHは脂や肉汁が炎や高温炭に滴下→不完全燃焼の煙として再付着すると増えやすい成分群です。対策は仕組みから単純化できます。第一に滴火の遮断:食材直下に受け皿やディフレクターを置き、炎と煙を“混ぜない”導線を確保。第二に酸素と流量の確保:排気は基本開放、給気で燃焼量を制御し、青白い薄煙を保つ。第三に距離と温度:食材と火床の距離を取り、過熱・煤化・タール化を避けます。濃い白煙で“香りを稼ぐ”のは逆効果。薄く新しい煙を通し続けるほうが、澄んだ層が重なり、リスクも雑味も減ります。

燃料側では、乾いた良質木材の使用、少量ずつの安定供給、そして定期的な灰・タールの除去が基本。油の多い部位は余分な脂を落としてから整形し、ペリクル形成で表面を適度に乾かすと、旨みは保ちながら滴火が減ります。加えて、香りを強めたいときほど温度は上げすぎないのが鉄則。高温短時間は色はついても苦味やPAHを招きやすい――“ゆっくり薄く”が正解です。

換気・防臭の仕組み(屋内・ベランダでの安全運用)

ガスや炭は一酸化炭素(CO)を出します。屋内や半屋内での使用は原則禁止、ベランダでも強制換気と上階配慮が必須です。燃焼系の燻製器は「屋外・可燃物から離して・通気良好」の三点が守れないなら使用を断念しましょう。電気式であっても、煙は室内に残香を作ります。窓開放・サーキュレーターで排気→下流→屋外の風路を作り、作業後はファンを数十分回して付着臭を減らします。排気口には使い捨ての活性炭フィルタを簡易的にかませると、ベランダ放出の臭気ピークを和らげられます(ただし完全には消せない点は理解を)。

集合住宅では、使用前の近隣挨拶や時間帯配慮(早朝・深夜は避ける)、風向きチェックを習慣に。油受けと庫内の清掃を毎回行えば、次回の立ち上がりが早く、焦げ臭の再蒸発も抑えられます。安全装備として、一酸化炭素警報器を屋外近傍や屋内に設置し、異常が出たら即時停止→退避→換気をルール化してください。

温度計・センサー運用の仕組み(庫内・中心の二系統管理)

表示は信じすぎず、測って決める。庫内温度は食材高さにプローブ、中心温度は最も厚い部位の中心に刺し、読み取りは複数点で行います。ワイヤレスのデュアルプローブなら、庫内と中心を同時に追えるので温度×時間の地図が描けるはず。冷却時も温度計の出番で、厚い塊は浅く広い容器にほぐしてから冷蔵すると、危険温度帯滞在を短くできます。ログを残せば、次回の再現性と短縮に直結。燻製は科学と習慣のハイブリッド、データが技術を育てます。

燻製器の仕組み【実践チューニングと失敗回避】

理屈を実際の手元に落とす段です。目標は、青白い薄煙の維持、温度ムラの緩和、そしてトラブルの早期復旧。仕組みを思い出しながら、操作を「順番」と「幅(微調整量)」で管理します。うまく行かないときは一度に複数をいじらず、1操作→30〜60秒観察→次の一手のリズムで原因を切り分けるのが、最短の近道です。

“青白い煙”の仕組みを再現する手順(空気・温度・燃料)

まず排気を全開、給気6〜8割で立ち上げ、燃料は「少量を継ぎ足す」思想に切り替えます。火床が赤熱してからチップ/ウッドを投入し、白濁が出たら30秒だけ待つ――ここで給気を閉じるのは逆効果です。給気をわずかに開き、燃焼を“通気で”助けると、白煙は薄く、光に透かすと青みがかった煙に変わります。炎が見えるなら直上にディフレクターか水皿を入れて間接加熱へ。燃料は一度に盛らず、「小さく、長く」を心がけると、香りの層が澄んで重なります。

樹種と含水率も味方につけます。強い骨格がほしい肉ならオークやヒッコリー、甘い余韻を伸ばしたいチーズやナッツならチェリーやリンゴを少量。湿り気のある燃料は白煙が出やすいので、乾いた小片を芯にして湿り気のある燃料は周縁で“予熱”させる配置に。視覚(煙色)、嗅覚(甘香か、鼻を刺すか)、聴覚(パチパチ音の強さ)の三感で判定し、薄く新しい煙だけを通し続けることを合言葉にします。

温度ムラ対策の仕組み(再循環・配置・バッフル)

温度ムラは流路の不均一が原因です。対策の第一歩は、食材の高さを揃え、庫内のデッドゾーン(停滞域)を潰すこと。ラックを一段抜いて通風を良くし、長物は風下に橋渡ししないよう斜め配置にします。次にディフレクターで直上の熱を拡散し、“中央緩和・周辺対流”を作ると、上下差が落ち着きます。縦型なら中央に水皿、横型ならリバースフロー的に一度奥へ流して戻すプレートを入れると、温度場がなだらかになります。

再循環ファンを使える機種やDIY環境なら、弱風での攪拌が効果的。風が強すぎると表面乾燥が進みすぎるため、羽根の直風は避け、壁伝いの“撫でる風”に調整します。さらに、30〜45分ごとのローテーション(前後・上下の入れ替え)をルーティン化し、中心温度の進みが遅い個体は風上寄りに移すと均一化が早まります。温度計は食材高さの複数点へ。1本だけの数字に頼らず、分布を見て手を打つのがプロの流儀です。

トラブル事例の仕組み(酸欠/過燃焼/結露/苦味)

酸欠(白濁モクモク・煤臭):排気を開け、給気を1目盛り増。燃料を軽くほぐして新しい面を作り、火床の灰だまりを落とします。直上の油滴が燃えているなら受け皿を入れるか位置をずらし、炎と煙を分離します。過燃焼(温度暴走・乾きすぎ):給気を1〜2目盛り締め、ディフレクターと水皿で熱を緩衝。燃料は追加せず、「触らずに待つ」が復旧の王道です。

結露(表面が濡れてタール臭):庫内を一旦高めにして水分を逃がし、排気を増やして露点をまたぎます。次回は食材を室温近くに戻し、ペリクル形成を長めに。苦味(舌が痺れる・ベタつく):濃煙滞留のサイン。排気を開け、燃料を少量にして青白い煙へ戻します。ジェネレーター使用時は配管のタール溜まりや折れ曲がりを確認。解決の順はいつも、排気→給気→燃料量→距離→プレートの順番で。複数同時に触らないのが、原因特定の唯一のコツです。

チェックリスト運用の仕組み(準備・実行・後片付け)

毎回同じ結果を引き出すには、紙一枚の習慣化が効きます。準備では、①燃料の乾燥確認(粉と湿りを除く)②受け皿・ディフレクター設置③温度計2系統の校正チェック④食材のペリクル形成⑤風向きと近隣配慮の確認。実行では、①排気全開で立ち上げ②給気と煙色の確認③30分ごとに庫内複数点と中心温度ログ④滴火・灰だまりの監視⑤ローテーションのタイミング管理。後片付けでは、①油受け・灰の除去②チムニーと網のタール拭き③温度計の汚れ除去④次回の改善点メモ。

ログは温度×時間×煙色×感想の四つを最低限。グラフ化できれば、温度の波と操作の関係が一目で分かります。失敗の記録こそ宝物です。「なぜ良くなったか」より「なぜ悪くなったか」を先に潰すと、安定への距離が縮まります。最後に、次回の目標を一行で書く――「排気は触らず、給気だけで青煙を作る」など。仕組みは反復で身体化され、あなたの燻製器は確実に“自分の言うことを聞く”ようになります。

【まとめ】燻製器の仕組みの要点と次の一歩

ここまで見てきたとおり、燻製器の仕組みは「火(燃焼)」「風(ドラフト)」「水(湿度・結露)」「時間(滞在と中心温度)」の交点で動いています。すべては薄く新しい煙を安定供給し、食材表面の受け皿(ペリクル)へ澄んだ層として積み上げるための設計と運転。最後に、今日から迷わず動ける実戦手順と、機材選び・メンテ・学びの深め方をひとまとめにします。迷ったら、排気を開き、給気で燃焼を整え、距離と受け皿を確保――この原則に立ち返ってください。

燻製器の仕組み:今日から使える要点チェックリスト

仕組みを“運用”に落とすための最低限。スタート時はこれだけで十分です。まず立ち上げ:排気全開、給気6〜8割、火床を赤熱にしてから少量のチップ/ウッドを投入。白濁したら待つ→わずかに給気を開くで青白い薄煙へ移行します。次に食材準備:下処理後に表面を拭き、冷蔵庫で軽く乾かしてペリクル形成。庫内はプレヒートして露点を跨ぎにくくしておくのが失敗を減らす鍵です。運転中は“排気は触らず、給気で微調整”を合言葉に、燃料は少量追加で「小さく長く」を徹底。油滴は受け皿やディフレクターで遮り、炎と煙を分離します。終盤は中心温度の到達を最優先にし、目標到達後は休ませで落ち着きを出す。片付けは灰・油・チムニーのタール除去までを1セットにし、次回の立ち上がりを軽くしておきましょう。

- 立ち上げ:排気全開/給気6〜8割→赤熱→少量発煙→白濁なら30秒待って微開

- 受け皿:ペリクル形成→庫内プレヒート→結露回避

- 運転原則:薄く新しい煙/燃料は少量ずつ/滴火は遮断

- 安全:中心温度の実測(家禽74℃・挽肉71℃・固まり肉63℃+休ませ・魚63℃)

- 締め:休ませ→清掃→ログ(温度×時間×煙色×感想)

仕組みから逆算する機材選び・メンテ・保管の方針

機材選びは“香りの理想像×設置環境×手数”の三点で決めると迷いません。骨太で野性味を求めるなら炭/薪、静かに安定させたいなら電気、長時間の温度安定と扱いやすさはペレットが強み。ベランダ常用や夜間なら電気+良質チップが現実解です。どの方式でも、排気経路を詰まらせないメンテが品質を決めます。油受けと網、チムニー内壁のタールは毎回軽く落とし、月イチで徹底清掃。温度計は庫内用×中心用の二系統を“資産”として育てましょう。保管は乾燥・通気・錆対策が基本で、吸湿剤とカバー、可動部への薄い耐熱潤滑で寿命が延びます。燃料は乾燥が命。ペレットやチップは密閉容器+乾燥剤で保管し、湿気た燃料は思い切って破棄。結局のところ、クリーンな流路と乾いた燃料が、同じ腕でも一段上の香りを連れてきます。

買い足しの優先度は、①独立温度計(デュアルプローブ)②ディフレクター/水皿③外付けスモークジェネレーター(冷燻・低温向け)④断熱ブランケット(屋外・冬季)⑤CO警報器(ガス・炭運用)――の順がおすすめ。道具は「仕組みを安定させるもの」から揃え、見た目よりも流路と計測を信用してください。

学びを深めるステップ(自作・改造・ログ取り)

仕組みが分かると、次の楽しみは“自分の香り”を設計すること。最初の一歩はログの整備です。温度・時間・煙色・嗅覚のメモに、燃料の樹種と量、給気・排気の設定、結露の有無を加えるだけで、再現性が跳ね上がります。二歩目は軽い改造。たとえば、給気側に簡易の風防を足す、ディフレクターの角度を変える、チムニーの清掃口を設ける、小型ファンで弱い再循環を作る――いずれも“流れを整える”方向の工夫です。三歩目は自作や外付けジェネレーター。Venturi式や迷路型トレイで低温域の発煙を安定させれば、チーズやナッツ、魚介の香りの輪郭が一段と澄みます。

最後に、味づくりの指針をひとつ。香りは“濃度”ではなくレイヤーで決まります。濃い白煙で一発仕上げるより、薄い煙を長く、休ませを挟みながら二層三層と重ねていく。温度・風・水のリズムを掴めば、あなたの燻製器は必ず応えてくれます。今日、排気と給気のツマミに触れるその一手から、次の一歩が始まります。

コメント