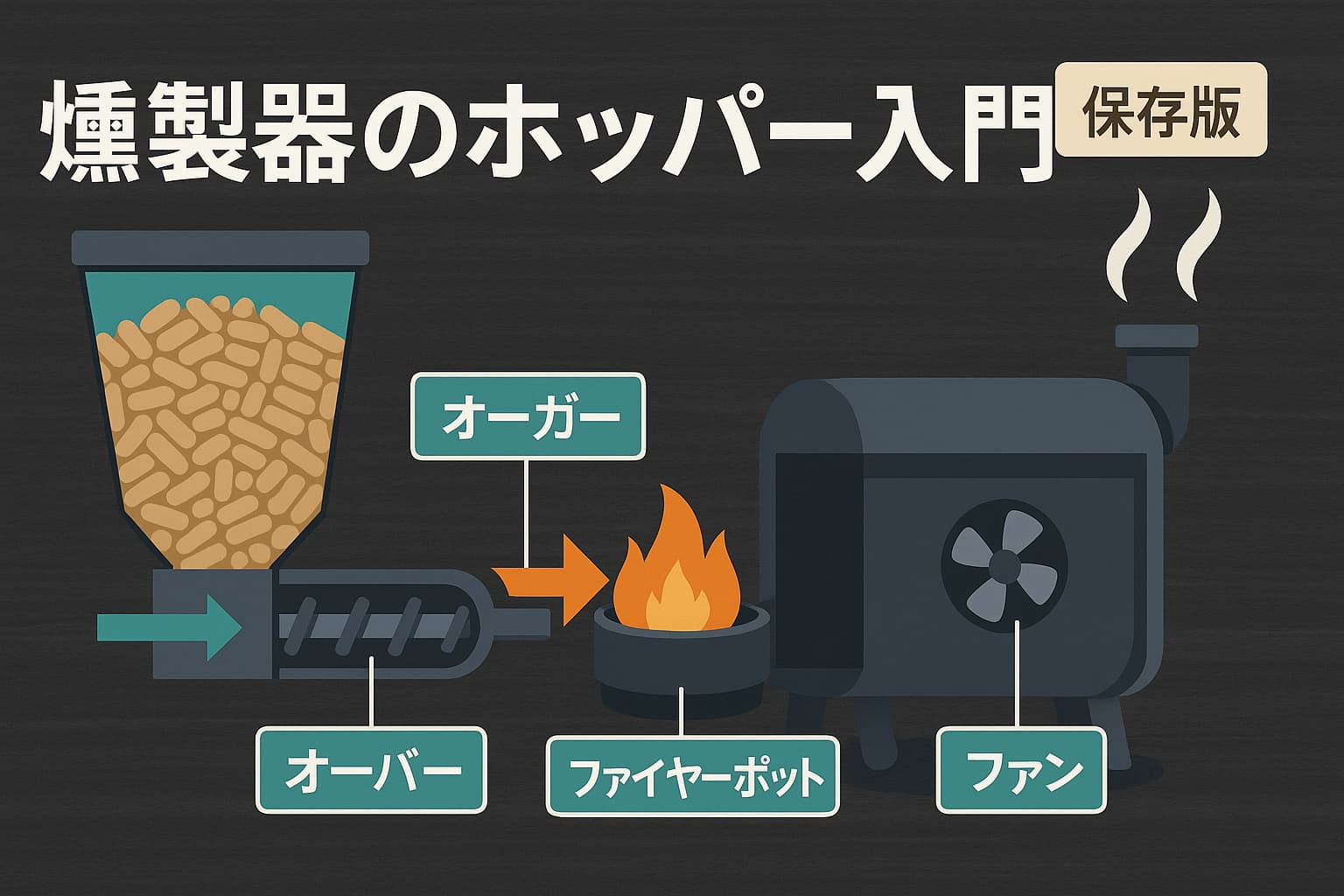

最初に覚えてほしいのは、ホッパーは「香りのリズム」をつくる心臓だということ。ホッパーが安定してペレットを送り出すからこそ、温度がふらつかず、狙った燻香が食材の芯まで届きます。逆にここでつまずくと、温度は落ち、煙は痩せ、時には逆火という“怖さ”も顔を出す。本章では、はじめての方でも迷わないように、ホッパー→オーガー→ファイヤーポット→ファン(送風)の流れを丁寧にほどき、仕組み・役割・安全の基本線を一本に結びます。

燻製器のホッパーとは?仕組みの基礎を図解で理解する

ペレット式燻製器の心臓は、実は燃焼室ではなくホッパーです。ホッパーが安定してペレットを落とし、オーガーが一定のテンポで搬送し、ファイヤーポットで着火・燃焼、その熱と煙をファンが循環させる——この一連の流れが途切れないかぎり、温度は素直に立ち上がり、香りもぶれません。逆にホッパーで滞留や偏りが起きると、下流ですべての部位が「帳尻合わせ」に追われ、温度の波形が荒れ、煙質も痩せます。本章では、部品間の役割分担と相互作用を“呼吸”として捉え直し、はじめての人でも原因がたどれる視点を手に入れていきます。

ホッパー・オーガー・ファイヤーポットの関係と役割

| 部位 | 役割 | 乱れたときの兆候 |

| ホッパー | ペレットを貯蔵し、重力で底部に落下させる。内部の傾斜・表面の滑り・ペレットの乾きと均一性が落下性を左右。 | 残量があるのに温度が下がる/供給が間欠的になる/上部に空洞やアーチ(ブリッジ)ができる。 |

| オーガー | 螺旋スクリューで所定量を搬送。粉の多さや異物、湿りで負荷が増大。 | ギア音の変調、脈動供給、最悪はジャムで停止。 |

| ファイヤーポット | 点火棒で着火し、空気供給とともに燃焼を維持。灰量とエアパスが安定性を決める。 | 着火遅延、炎が弱い/強すぎる、灰だまりで不完全燃焼。 |

| ファン&コントローラー | 温度センサーの値に応じて送風と供給を制御。庫内循環でムラを抑制。 | 設定温度との差が大きい、復帰が遅い、上下の温度ムラが目立つ。 |

ここでの鍵は落下の連続性です。ホッパー内に湿ったペレットや長さの不揃いが多いと、底部の流れが途切れやすく、上部が空洞化してブリッジ(アーチ)やトンネリング(細い空洞)が発生します。見た目は残量があるのに落ちない、という現象がまさにそれ。対策はシンプルで、過充填を避け、粉(フィnes)を減らし、使用中に上から軽く撹拌すること。さらに、内面が滑りやすいホッパー形状や、均一な粒で乾いた良質ペレットの選択が、中流以降の安定性を根本から底上げします。

コントローラー制御:供給量と送風で温度を安定させる仕組み

温度制御は、設定温度→オーガーの通電パターン→燃焼量→温度センサー→補正、というフィードバックループで成り立っています。低温域ではオーガーのオフ時間を長めに刻んで少量燃焼を維持し、煙の滞在時間を確保。高温域ではオン時間が長くなり、復帰が速く力強い火勢になります。ファンは火力の“増幅器”ではなく、むしろ燃焼に必要な酸素供給と庫内循環を司る“整流器”の役割。送風が過多でも過少でも燃え方が不安定になり、結果的に供給パターンの補正が増えて波形が荒れます。

この仕組みを理解すると、対処が感覚頼みではなくなります。例えば温度追従が鈍いなら、まず灰の堆積やエアパスの詰まりを疑うのが合理的です。供給が脈打つなら、ホッパーの落下性やオーガーの負荷増大(粉・湿り)を点検します。制御の良し悪しはコントローラー単体で決まるのではなく、上流のホッパー・中流のオーガー・下流の燃焼系が同じテンポで呼吸できるかにかかっています。

ペレット燻製器・電気・炭の違いと“ホッパー”の位置づけ

ペレット式の強みは、ホッパーからの自動供給によって再現性の高い温度維持ができる点です。食材を並べたら、あとは設定温度に合わせて機械がペースを整えてくれるため、長時間の放置調理にも向きます。対して電気燻製器は発熱体で庫内を温め、チップトレイで香りを足す方式が多く、ホッパーという部位は持ちません。立ち上がりや安定性は良好でも、香りの厚みや最高温度は機種の設計に左右されやすいのが実情です。

炭(チャコール)や直火は、火力の伸びと香りの深みで抜群ですが、燃料の投入・通気・灰管理を都度調整する必要があり、温度の均しは経験値を要します。ペレット式はこの手仕事をホッパーとオーガーが肩代わりし、均一な“薪の小片”を定期的に送り込む発想だと考えると本質が掴みやすいでしょう。言い換えると、ペレット式の“個性”はホッパーそのものであり、ここを整えることが香りと温度の再現性を押し上げる最短ルートです。

安全の基本:着火・消火の流れと注意点

安全運用は段取りで決まります。着火前はファイヤーポットの灰・未燃ペレットを除去し、ホッパー内の粉だまりや湿りをチェックします。予熱はフタを開けたまま行い、炎が安定してから庫内を閉じて設定温度へ。運転中は残量・落下性・温度推移の3点を定期的に確認し、長時間放置の前に軽く撹拌してブリッジを予防します。終了時はいきなり電源断ではなく、温度を下げてクールダウン→送風→シャットダウンの順番で、燃焼室の熱と可燃物をリセットしておきます。

- 異常の兆候(供給音の変化、温度の急降下、焦げ臭の変調)を感じたら、まず投入を止め、フタの開閉を焦らず送風と点検を優先。

- 定期的な灰出し・ホッパー清掃は、失火・逆火・過燃焼の三大リスクを確実に下げます。終わり方を整えることが、次回の始まりの安定につながります。

こうして工程を準備→点火→運転→消火の一本線で設計すれば、万一のトラブルも「どこで呼吸が乱れたか」を逆算しやすくなります。ホッパーを“ただの箱”ではなく“リズム装置”と見なす意識が、結果的に味と安全を同時に守ることを、どうか忘れないでください。

燻製器のホッパー容量と燃料消費:何時間もつ?の現実解

「今の残量で夜明けまで走れる?」——長時間の仕込みでは、この問いがすべての安心を左右します。本章ではホッパーに入れたペレットが何時間もつのかを、現実的な消費レンジと環境要因から読み解き、計算のコツと運用テクまでを一気通貫でまとめます。結論から言えば、消費量は設定温度・外気条件・機種サイズで大きく変動します。ですから「経験と勘」だけではなく、定量の目安+簡単な試算で見積もるのが、失敗しない最短ルートです。

1時間あたりのペレット消費レンジと影響要因(温度・風・機種)

ペレット消費の大枠は、低温帯(165–225°F≒74–107℃)で0.5〜1.0lb/h、高温帯(400–500°F≒204–260℃)で2〜3lb/hが現実的なレンジです。低温帯の下限は「低温・低風量でじっくり燻す」運用に適し、高温帯では昇温・復帰の頻度が上がるため、どうしても燃料は増えます。公式ガイドや検証記事でもこの傾向は共通で、“おおよそ1〜3lb/h”を覚えておけば、初回の見積もりでも大きく外しません。冷え込み・風・機種容量(24インチ級など)によっては、同じ温度でも燃焼負荷が上がる点に注意してください。

環境要因では、特に外気温の低下と風が燃費を悪化させます。メーカー純正の断熱ブランケットは、低温期のペレット消費を抑える用途で公式に案内されており、35°F(約1.7℃)以下の寒冷下では装着メリットが大きいとされています。つまり、冬場のオーバーナイトは“何lb入っているか”以上に“どれだけ熱を逃がさないか”が効きます。

さらに、ペレットの含水は発熱量低下と不安定燃焼を招き、結果として消費が増えます。保管は乾燥・気密が基本。高湿地・梅雨時は屋内での密閉保管が推奨され、ホッパー入れっぱなしは天候と環境を選ぶ運用と心得ましょう。

人数・料理別:ホッパー容量の目安早見表

下の表は、家庭の“あるある”なシーンを想定した容量の目安です。実際には外気・風・機種で変動するため、初回は+20〜30%の余裕を積むのが安全策です(特に冬場や強風時)。

| シーン | 想定温度帯 | 想定時間 | 目安消費量 | 推奨ホッパー容量 |

| 2〜3人のベビーバックリブ | 225°F前後 | 5〜6時間 | 0.5〜1.0lb/h → 3〜6lb | 10〜18lb(十分余裕) |

| 4〜6人のプルドポーク | 225–250°F | 8〜12時間 | 0.75〜1.25lb/h → 6〜15lb | 18〜20lb(途中撹拌前提) |

| 高温ロースト+仕上げ燻し | 400–450°F | 2〜3時間 | 2〜3lb/h → 4〜9lb | 10〜18lb |

| 深夜またぎのブリスケット | 225–250°F | 12〜16時間 | 0.75〜1.25lb/h → 9〜20lb | 20lb以上+断熱対策 |

なお、メーカーの目安でも18〜20lbの袋で約6〜20時間と幅を持たせており、温度と機種差の影響がいかに大きいかがわかります。

運転時間の計算例:20lbホッパーで何時間?ケーススタディ

試算はシンプルです。運転時間(h)=ホッパー容量(lb) ÷ 1時間あたり消費量(lb/h)。たとえば20lbホッパーなら、低温0.5lb/hで40h、標準1.0lb/hで20h、高温3.0lb/hで約6.7hが理論値です。代表的な容量別のざっくり稼働時間は以下の通り(四捨五入表記)。

| 容量 | 0.5lb/h | 1.0lb/h | 2.0lb/h | 3.0lb/h |

| 18lb(Traeger Pro系に多い) | 36h | 18h | 9h | 6h |

| 20lb(汎用) | 40h | 20h | 10h | 6.7h |

| 21lb(Pit Boss系に多い) | 42h | 21h | 10.5h | 7h |

実機の仕様として、たとえばTraeger Pro 34はホッパー容量18lb、Pit Boss 700FB1は21lb、Z GRILLS 700Dは20lbと公表されています。手持ちの機種の定格容量を確認し、上のレンジに当てはめれば、おおよその“到達可能時間”が把握できます。

注意点として、外気が低い・風が強い・蓋の開閉が多い・冷たい食材を大量投入などの条件は、すべて消費を押し上げます。冬季・夜間は断熱ブランケットの活用で燃費と安定が大幅に改善するため、オーバーナイトの“保険”として覚えておきましょう。

長時間運転のコツ:途中補充・撹拌のタイミング

安定運転の最大の敵は、「残っているのに落ちない」状態です。ホッパー上層が固まりやすい長時間運転では、3〜4時間に一度の軽い撹拌でブリッジを未然に防ぎ、残量60〜70%のうちに“先手補充”を行うと、落下性を保ったまま夜を越えられます。補充は蓋開放時間を短く、風の巻き込みを避ける配置で。庫内温度のドロップを嫌うなら、補充直前に設定温度を一段上げ、1〜2分後に戻す“プレハイ”も有効です。

消費そのものを抑えるには、断熱ブランケットの装着、風の当たらない設置、蓋開閉の最小化、乾燥ペレットの使用が鉄板の四本柱です。特にペレットの含水対策は密閉容器での乾燥保管が基本。吸湿したペレットは発熱が落ちる=供給が増えるため、燃費が悪化しがちです。

最後に、“自分の環境の係数”を掴むための小さな工夫を。低温帯・中温帯・高温帯でそれぞれ1時間の消費量を実測し、スマホメモに残しておくと、次回からの見積もり精度が一気に上がります。数字の裏にある“呼吸”をつかめば、あなたの燻製器は夜明けまで、静かに、強く、同じリズムで走ってくれます。

燻製器のホッパートラブル大全:原因と対策をゼロから

温度が下がる、煙が弱い、ホッパーから煙が逆流する…。多くの不調はホッパー→オーガー→燃焼室のどこかで“呼吸”が乱れたサインです。ここでは、初心者が最初に遭遇しやすいトラブルを症状→原因→安全な対処→再発予防の順で一本化。メーカーの一次情報と実ユーザーの知見を織り交ぜ、今日から現場で実践できる形に落とし込みます。

ブリッジ/トンネリング:落ちないペレットのメカニズムと撲滅策

症状はシンプル。「ホッパーにはまだペレットがあるのに、温度がじわじわ下がる」。内部ではペレットがアーチ状に固まり(ブリッジ)、あるいは中心だけが落ちて縦穴状に空洞化(トンネリング)しています。特にペレットが湿って膨潤・粉化したとき、あるいは長さが不揃いで摩擦が大きい場合に起きやすく、落下が止まると供給も止まる——結果、温度低下や失火につながります。Traeger公式は「トンネリング」を“ホッパーが75%以上残っているのに中央にトンネルができる稀なケース”と定義し、認識と見分け方を提示しています。

まずの対処は軽撹拌。3〜4時間に一度、上からサクッと均し、落下性を回復させます。次に粉(fines)の除去。補充前にふるい・手掬いで粉だまりを減らすと、オーガー負荷と詰まりリスクが同時に下がります。さらにホッパー内面の清掃と滑り向上は効果大。ユーザーフォーラムでも、ホッパー側面の粉を拭き上げ、食品用潤滑やワックスで滑りを改善する工夫が共有されています(油は酸化でベタつくため非推奨という指摘あり)。

再発予防の本丸は乾燥した高品質ペレットの採用と保管の気密化。Smoked BBQ SourceやPit Boss公式は、ペレットは湿気で膨らみ燃えが悪化、最悪オーガージャムの原因にもなるため気密容器で乾燥保管を強く推奨しています。屋外直置きや結露環境は避け、ガレージ・屋内の一定温度環境が安全です。

オーガー詰まり(ジャム):兆候・安全な復旧手順・再発防止

兆候は「供給音が変」「回っている気配がない」「急に温度が落ちる」。湿ったペレットがコンクリ化してスクリューに噛み、異物や粉だまりが拍車をかけます。Traegerのサポートは診断の起点として電源・配線・モーターファン・ジャムの有無を順に点検する手順を公開。Z GRILLSも「Moist Pellets = Wood Concrete」と断言し、電源オフ→ホッパー排出→カバー・コントローラ取り外し→オーガー筒を開けて固着を解放するプロセスを詳述しています。

安全な復旧の基本線は、必ず電源を抜く→ホッパーを空にする→燃焼室が冷えたことを確認→オーガーチューブを分解→固着ペレットと粉を除去、の順。工具が必要な工程では、メーカーの分解手順に則り、配線やガスケットを無理にこじらないこと。復旧後は手動送材(プライム)で空運転し、スムーズに供給されるか、異音が消えたか確認します。

再発防止は「原因の除去」に尽きます。第一に湿気対策(ホッパー入れっぱなしは天候次第/梅雨・長雨前は密閉容器へ)。第二に粉の管理(袋の底の粉は別保管、ふるい活用)。第三に定期清掃(ホッパー・オーガーチューブ内の粉をバキュームで吸い切る)。この三本柱で、オーガーの負荷は劇的に下がります。

バックバーン(逆火):起きる条件・緊急対応・根本対策

バックバーン(Back Burn)は炎や高熱がオーガー側へ遡上し、オーガーチューブ内でペレットが燻り/着火、最悪ホッパー側へ煙・熱が逆流する現象です。Pit Boss公式は「火源がオーガー軸に達し、チューブ内でペレットが燻る」状態をバックバーンと定義し、発生時は最低温度へ下げ、プライムで燃えているペレットを燃焼皿へ押し出す行動を推奨。「すぐにコンセントを抜かない」注意点も明記され、送風と制御で安全に鎮めることが要とされています。

緊急対応フローは次の通り。①フタを闇雲に開閉せず設定温度を最小へ。②プライムボタン(送材)でチューブ内の可燃物をポット側へ押し出し、燃焼室に集約。③煙がホッパーから上がる場合は補充を中止し、異音・異臭が止むまで監視。④事態収束後は灰・スラグを除去し、再点火の前に空運転で正常化を確認します。実ユーザーの事例では、燃焼ポットの灰や燃えカスの堆積が逆火の遠因になっていたケースが多く、清掃で改善が見られます。

根本対策は、高温連続運転後のクールダウン手順徹底(温度を段階的に下げて送風停止まで面倒を見る)、燃焼室の定期清掃、そして断熱と風対策。強風や低外気は供給増を招き、火勢がチューブ側へ寄りやすくなります。また、点火棒やヒートシールドの位置ズレが逆火に影響した事例報告もあるため、分解清掃時に位置の再確認を習慣化しましょう。

温度不安定:吸湿・灰溜まり・ドラフトの総点検リスト

温度のフラつきは供給・燃焼・排気のいずれかが乱れた結果です。最頻出はペレットの含水による発熱量低下と、燃焼ポットの灰だまりで空気の通りが悪くなるケース。Pit BossやBBQ情報サイトは、湿ったペレットは着火性が悪く発熱が落ち、オーガー詰まりや不安定燃焼を招くと注意喚起。まずは乾いたペレットに替え、ホッパー・ポットの粉と灰を抜いてエアパスを回復させるのが定石です。

外乱対策としては、風の直撃を避ける設置、断熱ブランケットの装着(冬季や夜間の熱損失低減)、そして蓋開閉の最小化が効きます。設定を変えずに温度が伸びないときは、まず灰の清掃→乾燥ペレット→風対策の順で潰し込み、最後にコントローラー校正・センサーへ進むと、原因特定が容易です。

実運用では、温度ログの簡易記録(10〜15分刻みでメモ)を併用すると、外気・風・補充タイミングとの相関が見え、再発予防の「自分専用レシピ」になります。小さな習慣が、香りの再現性を静かに底上げしてくれます。

Q1. ホッパー残量は十分なのに温度低下? → 上から軽撹拌→改善するならブリッジ/トンネリング。粉除去と滑り改善で予防(保管・清掃の見直し)。

Q2. 異音+供給停止? → 電源OFF→ホッパー排出→オーガー分解→固着除去。復旧後は乾燥ペレットと粉管理を徹底。

Q3. ホッパーから煙? → 最低温度→プライムで押し出す→灰除去→位置確認→断熱と風対策。電源は即断せず制御で沈静化。

燻製器のホッパーとペレットの湿度管理:梅雨・冬でも香りを安定

ペレットは水分を吸うと一気に性能が落ちる燃料です。吸湿すれば着火性は下がり、発熱は痩せ、ホッパーやオーガーではブリッジ(空洞化)やジャムの遠因になります。だからこそ、ホッパーに入れる前の“保管”、使用中の“落下性維持”、使用後の“撤収と乾燥”までをひとつの動線として設計することが、季節の湿度に左右されない安定運用のカギ。ここでは、家庭で無理なく実践できる湿度管理のベストプラクティスを、雨の多い時期や冬の結露までカバーして整理します。

保管容器・置き場所・使い切り期限の目安

基本原則は「乾燥・気密」。メーカーも密閉できる容器(エアタイト)を推奨しており、Traegerはロック付の密閉ビンを案内、Pit Bossも5ガロン密閉バケツを推奨しています。袋のまま屋外やガレージに置くと、地域や季節によっては袋越しに湿気を吸うことがあるため、屋内の乾いた場所で密閉保管が安全です。

置き場所は直射日光・温度変化・結露が少ないところを選びます。Traegerは湿潤地域では屋内保管を明確に推奨し、ガレージでも湿気に注意するよう呼びかけています。未開封袋でも高湿環境では吸湿する可能性があるため、大きめの密閉ボックスに袋ごと入れるなど二重の気密化が安心です。

使い切り期限の目安は、適切保管で6〜12か月。高湿環境では3〜4か月を目途に回すと香りと着火が安定します(品質・保管状態によって短縮あり)。このレンジはBBQ専門サイトの実用ガイドとも整合します。

梅雨・台風・冬の結露期:ホッパーから抜くべき条件と判断軸

雨期や結露期は「ホッパーに入れっぱなし」を基本的に避けるのが無難です。Traegerは長雨・高湿が予想される場合はホッパーから取り出して気密保管するよう明記。短期的に乾燥が見込めるときは入れっぱなしでも構わないとしつつ、湿潤予報なら抜く判断を推奨しています。

また、屋外保管の個体は雨天でホッパーに水が入りやすく、そのまま放置するとペレットが膨潤してオーガージャムを誘発します。カバーは必須、天候が崩れる前にホッパー排出→ショップバキュームで残渣除去まで行えば、次回トラブルが激減します。

判断軸はシンプルに「湿度・降雨・温度変化」。具体的には①週間予報で長雨/高湿(例:80%超)が続く、②夜間の冷え込みで結露しやすい、③設置場所が風雨直撃——このいずれかに該当したら抜いて密閉保管を習慣化しましょう。Traegerの公式ガイドも「湿度が高い予報ならホッパーから外して保管」を推奨しています。

“入れっぱなし”はアリ?カバー利用・地域差・リスク評価

結論はケース・バイ・ケース。Traegerは短期かつ乾燥が見込める場合の“ホッパー入れっぱなし”を容認しつつ、長雨・高湿では撤収を勧告。つまり、地域(湿潤/乾燥)・設置環境(屋外/屋根下)・カバー有無で判断が分かれます。日本の梅雨や台風シーズンのように湿度が高い期間は、基本「抜く」を選び、乾いた晴天が続く短期のみ“入れっぱなし”を検討するのが安全です。

なお、ホッパーは気密容器ではないため、外気湿度の影響を受けます。メーカーの運用記事やサポートでも、保管は乾燥×気密が繰り返し強調されており、ホッパーを倉庫代わりにする発想は避けるべきと読み取れます。迷ったら取り出して密閉——これが最強の保険です。

吸湿したペレットの見分け方と再利用可否

見分けは簡単。良いペレットは表面にツヤがあり、折るとパキッと“スナップ”します。ダメージが進むと曇って脆く、割るとボロボロ崩れる、袋やホッパー内に粉(sawdust)が多い、あるいは膨らんで固まるといった兆候が出ます。メーカーや専業サイトもこの「ツヤ・スナップ・粉」での判別を具体的にガイドしています。

濡れたペレットはオーガーでコンクリ化しやすく、点火・燃焼も不安定です。Traegerのトラブルシュートでも濡れ→膨張→詰まりの注意喚起がなされており、乾燥し直しての再利用は非推奨。迷ったら廃棄→新袋へ切替が結果的に安上がりです。

もし品質が怪しいと感じたら、数粒を割ってスナップ感を確認し、必要に応じて少量テスト燃焼で炎の安定をチェックしましょう(スモーカー用の安全な方法で)。エアタイト保管・定期的なホッパー排出と清掃(バキューム)まで含めれば、燻製器の立ち上がり・温度追従・香りの再現性は、季節をまたいで安定します。

燻製器×ホッパーの選び方:容量・落下性・清掃性・サポート

買ってから「この癖、最初に知りたかった…」と嘆かないために。ここでは燻製器の中でもペレット式を前提に、ホッパーを中心とした実務目線の見極めポイントを整理します。要点は4つ——容量/落下性/清掃性/サポート。さらに静音性・燃費・価格の相関も押さえれば、あなたの使用環境(ベランダ・庭・キャンプ)に合う“失敗しない一台”が見えてきます。

- 容量:何時間もつ?の現実値から逆算し、用途と季節に合う余裕幅を。

- 落下性:形状・傾斜・内面の滑りと、ペレットの均一さが供給の生命線。

- 清掃性:ダスト排出・ダンプ機構・分解アクセスで“次回の安定”が決まる。

- サポート:マニュアル、補修部品、保証、問い合わせレスポンスは“味と安全”の保険。

落下性を左右する形状・角度・内面仕上げ

ホッパーは“ただの箱”ではありません。底の角度が浅いと、ペレットは角で滞留しやすく、上層が空洞化してブリッジ/トンネリングが発生しやすくなります。目安としては、底面がV字または広いU字で45°級の傾斜、角のR処理(面取り)、底に向かうにつれて断面が狭くなる二段傾斜だと落下性が安定します。フラット底や浅い皿形は、ペレットが“居座る”ため注意。内面は粉塵が付きにくい滑らかさが重要で、粉が付着すると摩擦が増え、長時間運転で落下が止まりがちです。

実機確認では、空の状態で指先で撫でてザラつきがないか、角部にペレット一粒が引っかかりそうな段差がないかをチェック。できれば店舗でペレットを一杯入れて、軽く揺らしながら底に集まる速さを見たいところです(許可が得られる場合)。透明窓付きモデルは残量確認が容易ですが、窓の枠が内部の段差になっていないかも要観察。落下性が悪い個体は、長時間で必ず“性格が出る”。最初の見極めが、夜間の安心へ直結します。

もう一点、ペレットの品質・均一性も落下性に直結します。長さがバラバラで粉が多い銘柄は、ホッパー内で摩擦と偏析が起きやすい。銘柄の違いで安定が変わるようなら、ホッパーの問題ではなく燃料の選定がボトルネックということも。あなたのホッパーと相性の良いブランドを一つ見つけ、湿度管理とセットで“定番化”するのが、実務的な最適解です。

清掃性:ダスト排出ポート・分解しやすさ・灰対策

安定は清掃性に宿ります。理想はホッパー側面や底に「ホッパーダンプ(クイック排出)」の機構があり、レバーひとつでペレットをバケツへ排出できること。これがあると、長雨前の撤収や、銘柄切替のときに粉(fines)の除去まで同時に進めやすい。ダンプ機構がない機種では、ホッパー底まで手が届くか、掃除口(サービスホール)があるかを確認しましょう。

分解アクセスも重要です。オーガーカバーの取り外しがネジ数少なく短時間で行えるか、電装・配線が整然としていて再組立のストレスが少ないか。ショップバキュームのノズルがオーガーチューブ入口に届くスペースがあれば、粉だまりの除去が格段に楽に。燃焼室側では灰受け・灰出しの導線が整理されていると、逆火や不安定燃焼の“元栓”を締めやすい構造です。

細部では、ホッパー蓋のシール性(簡易ガスケットの有無)や、底のビス頭の出っ張りもチェックポイント。わずかな段差が粉を溜め、長時間後に落下を阻害します。清掃は次回の“初速”に直結します。買う段階で掃除の未来を想像し、作業動線の短い機種を選んでください。

サポートとメンテ手順:公式ガイド・部品供給・保証の安心度

長く使うほど、サポートの質が味に効いてきます。チェックするのは、①日本語マニュアル/動画の充実、②補修部品(オーガーモーター・点火棒・温度センサー・コントローラ)の入手性、③保証年数と条件、④問い合わせのレスポンス。とくにペレット式は消耗品の集合体です。点火棒は消耗し、ファンは埃を吸い、センサーは経年でズレます。交換手順が公式に整理され、部品が通販で手に入るブランドは、それだけで“故障が怖くない”。

また、トラブルシュートの明快さも重要です。マニュアルにプライム手順(初回や空運転での送材)や、バックバーン時の対応、エラーコード一覧が明記されているか。SNSやコミュニティで情報が集まりやすいブランドは、実体験ベースの知恵が手に入り、運用の“沼”から早く抜けられます。購入前に一度、公式サポートページを覗いて、自分が遭遇しそうな困りごとの答えが載っているかを確認しましょう。

静音性・燃費・価格帯:用途別ベストバイの考え方

ベランダ派に効くのが静音性。耳を澄ますと、音源は主にオーガーモーターと送風ファンです。静かな個体は、モーターの駆動音が一定で、ファンの風切りが穏やか。可変速ファンやダイレクトドライブ系はドローンのような低音ノイズが抑えられる傾向にあります。音は好みも大きいので、可能なら実機を耳で選ぶのが最良です。

燃費は断熱と制御の出来で変わります。蓋や胴体が厚板・二重壁だと外乱に強く、同じ温度でも供給量が少なくて済みます。逆に薄板・隙間が多い個体は、冬場にペレット消費がかさむ傾向。価格は、こうした造り込みとサポートの“総合力の指標”でもあります。高価=常に正解ではありませんが、長時間・多人数・冬運用が多いほど、断熱と容量、サポートの上位グレードが実用に直結します。

| 価格帯 | 向く用途 | ホッパーまわりの傾向 |

| 入門(小~中型) | 2~4人、短時間中心、ベランダ | 10~15lb前後。ダンプなしも多い。軽量で移動しやすいが断熱は控えめ。 |

| 中位(中型) | 家族~来客、オーバーナイトあり | 18~21lb級。ダンプ機構や残量窓あり。分解アクセス改善、断熱オプション充実。 |

| 上位(大型・二重壁) | 大量調理、冬の長時間運用 | 大容量ホッパー+高断熱。清掃動線・交換部品・静音対策が最初から盛り込まれる。 |

購入前の最終確認(チェックしてから“カートへ”)

- 想定する最長の仕込み時間に対し、容量(lb)×季節係数で余裕はある?(冬は+30%)

- ホッパー底の角度・段差・R処理は落下に有利? 透明窓の枠が段差になっていない?

- ダンプ機構はある? なくても掃除口とバキューム動線は確保できる?

- 分解に必要な工具・ネジ数・アクセスは現実的? 電装の配置は整然?

- 公式の部品供給・保証・トラブルシュート情報は十分? 自分の疑問に答えがある?

- 静音・断熱は使用環境と合っている? ベランダ派は静音重視、冬運用は断熱重視。

最後に——ホッパーは“味の再現性”を担保する装置です。形状・清掃・サポートまで見渡した一台は、あなたの段取りを軽くし、料理の成功率を底上げします。買い物はゴールではなく、安定した香りへのスタートライン。その一歩を、どうか確かな選択で。

燻製器のホッパー運用ルーチン:今日から真似できる実践編

理想の香りと温度は、偶然では続きません。毎回同じ結果を出すには、ホッパーを中心にした小さな所作を“型”にするのが近道です。本章では、準備から消火・片付けまでを一本の動線に整理し、明日からそのまま真似できるルーチンとして提示します。ポイントは、粉の管理・落下性の維持・温度の記録・湿度の回避。この4点を回すだけで、あなたの燻製器は見違えるほど素直に応えてくれます。

仕込み前:粉の除去・ペレットふるい・プライミング

最初の一手は粉(fines)の処理です。袋の底や前回の残渣に溜まった粉は、ホッパーの落下性を悪くし、オーガーの負荷を上げます。小さなふるい(キッチン用で可)で軽く振り、粉は別袋に退避しておきましょう。次にホッパー内壁と底の拭き上げ。粉が薄く張り付いているだけで、長時間運転の後半でブリッジが起きやすくなります。乾いた布でサッと拭き、底面の段差やビス頭に引っかかりがないか指先でなぞって確認します。

ペレットを投入したら、過充填は避けて7〜8割を目安に。ホッパーの蓋を開け、指先で軽く撫でる程度に上層を均しておくと、初期の落下がスムーズです。ここでプライミング(送材)を実行し、オーガーチューブ内に新しいペレットを送り込んでおくと、点火後の立ち上がりが速くなります。初回点火や長期保管後は特に効果的です。最後に、今日の気象条件(気温・風・湿度)をざっくりメモしておくと、燃費と温度の癖を後から振り返りやすくなります。

運転中:途中補充・軽い撹拌・温度ログの取り方

安定運転の鍵は、“落ち続ける”状態の維持です。長時間運転では、3〜4時間に一度の軽い撹拌をルーチン化し、ブリッジやトンネリングを未然に防ぎます。撹拌は金属棒で強く突く必要はなく、上層をスプーンで撫でる程度でOK。次に先手補充。残量が6〜7割に下がったら、設定温度を一段だけ上げ、1〜2分後に蓋を開けて素早く補充、すぐ蓋を戻して温度を元へ。これで庫内温度の落ち込みを最小化できます。

温度ログは、スマホのメモやスプレッドシートで10〜15分間隔に記録します。記録するのは、①設定温度、②実測温度、③外気の体感(風・寒さ)、④補充や撹拌の時刻の4点だけで十分。グラフ化すれば、落下性の悪化や外乱の影響が“波形”で見えてきます。ホッパーの「音」もヒントです。オーガーの駆動音が急に間延びしたり、供給のリズムが乱れたら、落下が鈍っているサイン。静かに蓋を開けて、撹拌と先手補充で整えましょう。

食材別(肉・魚・チーズ):供給量と温度の最適レンジ

同じホッパーでも、食材によって“理想の呼吸”は変わります。肉(肩ロース・ブリスケットなど)は低温長時間が基本で、供給を細かく刻む設定が向きます。温度は110〜120℃帯で安定させ、ホッパーは落下性重視。粉が多いペレットは後半で詰まりやすいので、あらかじめふるっておくのが安全です。魚(サーモン・サバなど)は温度の上げ下げで脂の出方が大きく変わるため、安定供給が何よりも大切。庫内の湿り気が増すと着火性が落ちることもあるので、早め早めの撹拌と補充で波形をフラットに保ちます。

チーズやナッツのような低温短時間の“冷燻寄り”では、オーガーのオフ時間を長く取る(低出力)設定が有効で、ホッパーはあえて半量以下で運用するのも手です。満タンにすると落下圧で供給が過多になり、温度がじり上がってしまう場合があります。いずれの食材でも、「安定=ホッパーが詰まらず、過剰にも流れない」という原則を忘れず、食材の脂や水分による外乱を、先手の撹拌・補充・灰出しで抑えていきましょう。

終了後:冷却・灰出し・ホッパー内メンテと保管

消火は次回の成功の準備でもあります。まず設定温度を段階的に下げ、送風でクールダウンさせてから電源を落とします。燃焼皿が冷えたら、灰出しを行い、残ったペレットやスラグを取り除きます。灰はエアパスを塞ぎ、次回の着火遅延や逆火の遠因になります。続いてホッパー排出。長雨・高湿の予報がある場合は、ホッパーのペレットを密閉容器へ移し、ホッパー内の粉をバキュームで吸い切っておくと安心です。

最後に、ホッパーの蓋・パッキン・蝶番を点検し、内面を乾いた布で拭き上げます。蓋のシールが痩せていると外気の湿りが入りやすく、保管中のペレットが劣化します。シーズンの切れ目には、オーガーカバーのネジの緩み、電装のコネクタの浮きも併せてチェック。収納前に今日のログ(消費量・温度の癖・外気条件・清掃内容)をひとことメモしておくと、次回の予測が格段に楽になります。「終わり方」を整えることが、次の点火の“初速”を上げる一番の近道です。

ミニチェック(印刷・スクショ推奨)

- Before:ホッパー7〜8割/粉ふるい済み/内壁拭き上げ/プライムOK

- During:3〜4hごと軽撹拌/残量6〜7割で先手補充/10〜15分間隔で温度ログ

- After:段階的クールダウン/灰出し完了/ホッパー排出→密閉保管/本日のログ記録

この3行だけ守れば、香りと温度の再現性は着実にそろっていきます。ホッパーは“小さな容器”ではなく“リズム装置”。リズムを整える所作を、どうか日々の型に。

まとめ:燻製器のホッパー理解は“安定した香り”への最短ルート

ここまで辿ってくれたあなたは、もうホッパーを「ただの箱」ではなく、香りと温度のリズムを刻む装置として見られているはず。ペレットの乾き具合、落下のスムーズさ、オーガーの負荷、燃焼皿の呼吸、ファンとコントローラーの対話——この一連が噛み合うと、温度は素直に追従し、煙は細く長く、味の輪郭がくっきり立ち上がります。裏を返せば、ブリッジ/トンネリング、湿気、粉だまり、灰詰まりのどれかがあると、リズムは必ず乱れる。だからこそ、保管・清掃・運用の「小さな所作」を型にして、毎回同じ結果へ着地させる——それがホッパー運用の核心です。

今日から実践する“最短アクション”3つ

- 粉の管理を最優先:投入前にペレットをさっとふるい、ホッパー内壁と底を乾拭き。粉は落下と点火の敵です。

- 先手の撹拌・補充:3〜4時間に一度の軽撹拌+残量6〜7割で素早く補充。満タン固定より“動的安定”。

- 湿度を断つ:運転後は予報を見て、長雨・高湿ならホッパー排出→密閉保管。迷ったら“抜く”が正解。

トラブル別・一目で引けるミニ表(症状→原因→最初の一手)

| 症状 | 主な原因 | 最初の一手 |

| 残量あるのに温度が落ちる | ブリッジ/トンネリング、粉だまり | 蓋を開け軽撹拌→粉を除去→以後は先手補充へ移行 |

| 供給音が止む・異音がする | オーガー詰まり(湿り・異物) | 電源OFF→ホッパー排出→冷却→分解清掃→乾燥ペレットへ |

| ホッパーから煙が出る | バックバーン(逆火) | 設定温度を最小→プライムで押し出す→灰出し→位置とエアパス点検 |

| 温度の波形が荒い/伸びない | 灰詰まり・湿気・風 | 燃焼皿の灰除去→乾燥ペレット→断熱ブランケット/風対策 |

“季節係数”の目安と計画の立て方

燃費は季節の影響を強く受けます。経験則として、冬は+30%、強風時は+15%を余裕として見込むと、夜間の不安が消えます。たとえば20lbホッパーで低温帯なら理論上20時間でも、冬・風ありでは約14時間が安全圏。毎回のログ(設定・実測・外気・補充時刻)を10〜15分刻みで残し、あなたの環境の“係数”を自分の手で確定させましょう。数字が味方になると、仕込みは一気に楽になります。

購入前も後も効く、ホッパーまわりのチェックリスト

- 形状:底の角度は十分? 段差やビス頭の出っ張りはない? 透明窓の枠が内部で引っかかりになっていない?

- 清掃動線:ダンプ機構 or 掃除口はある? バキュームのノズルがオーガー入口に届く?

- 部品・サポート:点火棒・センサー・モーターなど消耗品の入手性は? トラブルシュートは明快?

- 断熱・静音:冬は断熱重視/ベランダは静音重視。使用環境に合った造り込みか?

- 保管:ペレットは密閉容器で屋内保管。ホッパーは倉庫ではない——湿度は必ず断つ。

よくある“勘違い”の修正

- 「満タンが安心」→×:満タン固定は上層が固まりやすい。先手補充+軽撹拌が安定の近道。

- 「ペレットは袋のままでOK」→×:高湿期は袋越しに湿気を吸う。密閉容器が必須。

- 「逆火したら即電源OFF」→×:状況により制御で沈静化(低温→プライム→灰出し)。手順を守る。

- 「温度が伸びない=機械の不良」→×:まず灰・湿気・風を疑う。原因は“上流”にあることが多い。

次回の仕込みが楽になる、ログのひな形

| Before | 外気(気温/風/湿度)/ペレット銘柄・状態(乾燥・粉多め等)/ホッパー7〜8割/ふるい/拭き上げ/プライム完了 |

| During | 時刻・設定温度・実測温度・撹拌/補充のタイミング・ふるまい(音/臭い)を10〜15分刻みで |

| After | 消費量推定(lb/h)/灰出し済み/ホッパー排出→密閉保管/気づき(外乱・改善点) |

ログは物語です。数字の並びが、ホッパーのコンディションや外気の癖、あなたの段取りまで、静かに教えてくれます。明日また同じ香りに出会うために、小さな記録を続けましょう。

最後にもう一度だけ。ホッパーは「味の再現性」を預かるパートナーです。乾かす、落とす、整える——この3拍子を守れば、あなたの燻製器は季節を越えて、同じリズムで応えてくれます。どうか、良い夜と良い香りを。

コメント