ベーコンを燻すあの一瞬、台所の空気が少しだけ静かになって、脂が「今だよ」と語りかけてくる。手をかけたぶんだけ愛おしいからこそ、燻製 ベーコン の日持ちを正しく見積もり、香りと安全の両方を守りたい。本稿では、冷蔵・冷凍・常温の境界線、自家製と市販の違い、保存容器や置き場所の工夫までを、家庭の現実に寄り添って解説する。目安を知れば、慌てて食べ切らなくても大丈夫。美味しいタイミングで、胸を張って提供できる。

燻製ベーコンの日持ちの基本:冷蔵・冷凍・常温の全体像

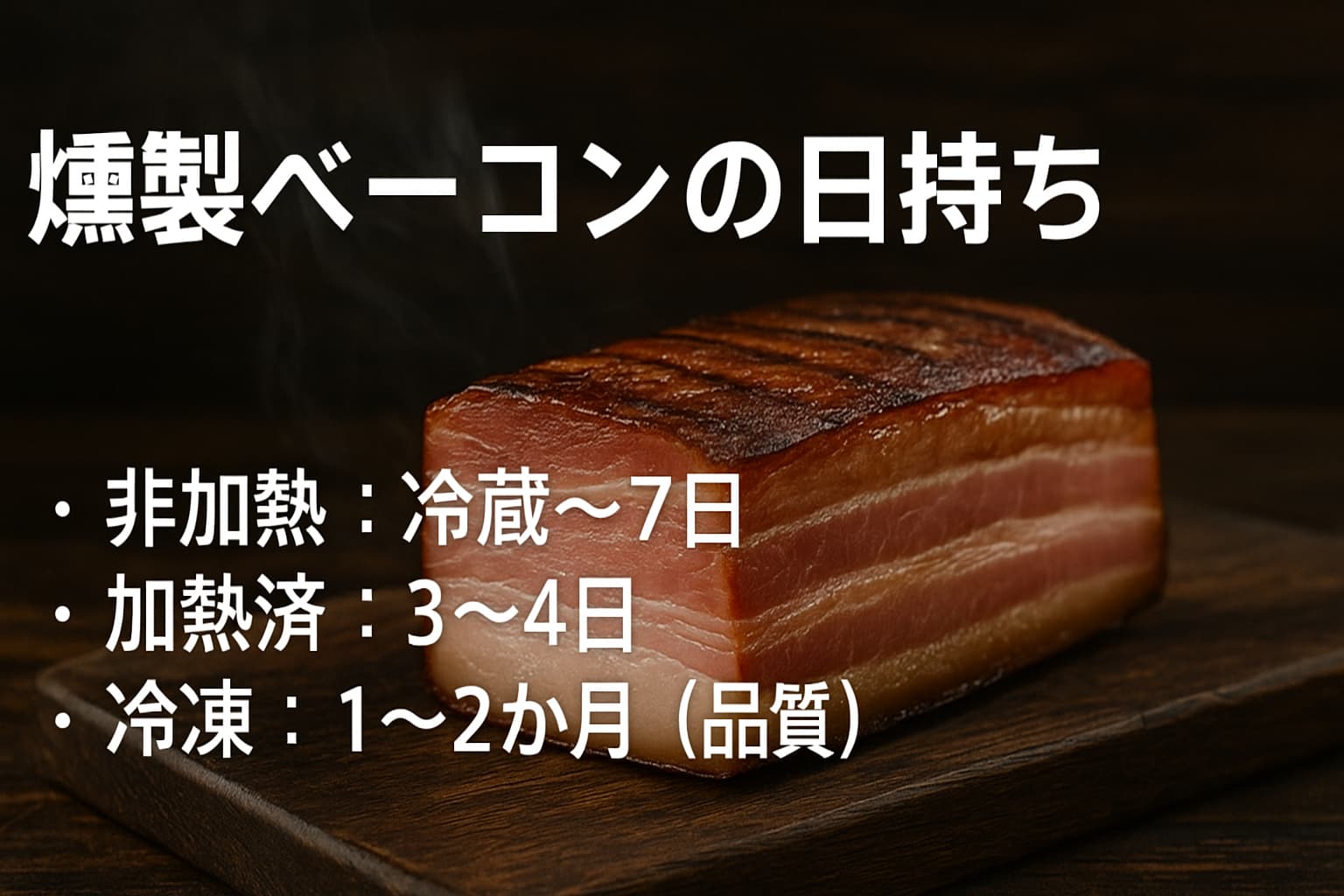

読者の「結局、何日もつの?」にまっすぐ答えるために、まずは用語と前提をそろえます。自家製は工程が千差万別。だからこそ「非加熱(中心まで加熱していない)」「加熱済み」の区別、冷蔵・冷凍・常温という保存条件、そしてラベルの読み方を押さえるだけで、運用はぶれません。目安は常に安全寄り。香りのピークを逃さず、余裕を持って食べ切るスケジュールに落とし込みましょう。

用語と分類整理:自家製の非加熱/加熱、そして市販品の違い

家庭で作るベーコンは多くが塩漬け→乾燥→燻煙の流れで、中心までの火入れを伴わないため「非加熱」扱いが基本です。これは生肉に準じた衛生管理が必要、という意味。いっぽう、燻煙後にオーブンで中心まで加熱して仕上げたものは「加熱済み」として扱えます。市販品は「完全加熱済み」「要加熱」「非加熱(生ベーコン)」が混在するため、要冷蔵/賞味(消費)期限/加熱の要否の3点をラベルで必ず確認。自家製の場合も、家族と共有するために作った日・状態(非加熱/加熱済み)をシールに書き、包装の表に貼るだけで事故は激減します。

冷蔵での燻製ベーコンの日持ち目安と管理温度(チルド活用)

基準はシンプルです。非加熱の自家製は約1週間、加熱済み(調理後の残り含む)は3〜4日を目安に。ここで効いてくるのが温度管理と包装です。冷蔵庫の設定は4℃以下、可能ならチルド(0〜2℃)の棚に置き、温度ムラの大きいドアポケットは避けましょう。包装は空気接触を最小化(ラップ密着→耐冷袋/真空ならなお良し)。ドリップが出たら速やかに拭き取り、新しいラップで再包装。未スライスのブロックは乾燥を防ぐため端面を密着保護し、使う直前に必要分だけスライスすると日持ちと風味の両立に効きます。交差汚染防止として、生肉系とまな板・トングを分けるのは鉄則。庫内の配置は上段=食べる直前のもの/下段=生に準じるものと分けると事故が減ります。

スケジューリング例:

0日目仕込み完了→1日目燻煙→1〜2日目香りが安定→〜7日目で食べ切る(非加熱)/加熱済みは〜4日目までに。週末仕込み→平日使い回しなら、半分は冷蔵・半分は即冷凍が失敗しないコツです。

冷凍での日持ち・品質劣化・再冷凍の可否

冷凍(-18℃以下)の強みは安全面では“ほぼ無期限”なこと。ただし香りと食感は時間とともに目減りするため、品質最優先の目安は1〜2か月と考えましょう。コツは3つ。①薄く平らに小分け(急速凍結で氷結晶を小さく)②二重包装(ラップ密着→フリーザーバッグ。できれば真空)③日付・内容量を明記。

解凍は冷蔵庫内でゆっくり。急ぐなら密封のまま氷水(流水)で。レンジ解凍は端が先に熱劣化しやすく、香りを損ないがち。冷蔵庫内で解凍したものは再冷凍OK(品質は少し落ちる)なので、無理に全部を調理せず計画的に。冷凍焼けのサインは、表面の白濁・スカスカ感・脂の古油臭。見つけたら、スープや炒めものに回して香りをリカバーしましょう。

常温NGと「2時間ルール」:危険温度帯を避ける

常温放置は不可。常温で合計2時間を超えたら廃棄(外気が高温のときは1時間)が基本線です。真空や密封は酸素を減らし、ボツリヌス毒素のリスク要因にもなるため「密封なら常温OK」という誤解は禁物。出来たてを冷ますときは、浅いバットに広げて素早く粗熱を取ってから冷蔵へ。持ち運びは保冷剤+保冷バッグで冷えた状態を維持し、食べる直前に取り出す。お弁当に使う場合は、朝にしっかり再加熱→急冷→冷えたまま詰めるのが鉄板です。

冷蔵・冷凍運用のチートシート:

- 非加熱は冷蔵〜7日/加熱済みは3〜4日。迷ったら短い方に合わせる。

- 使う直前スライスで香り保持。余りは即冷凍へ。

- 二重包装+チルドで酸化と温度ムラを抑える。

- 解凍は冷蔵が基本。急ぐなら密封のまま氷水。

- 2時間ルール遵守。保冷動線を意識する。

なぜ日持ちが変わる?燻製ベーコンの“日持ちの科学”をやさしく解説

同じ「燻製 ベーコン」でも、仕込みと環境の差で日持ちは大きく変わります。鍵となるのは、塩分と水分活性(Aw)、煙成分、そして亜硝酸塩と中心温度。この4つの軸を理解すれば、家庭でも“安全寄りに長く美味しく”を狙えます。

塩分と水分活性:乾燥(風乾)がもたらす保存性

微生物の増殖しやすさは、含水率ではなく水分活性(Aw)に強く左右されます。Awは「食品中の自由水の割合」を示す指標で、塩や糖の添加、乾燥(風乾)で低下します。Awが低いほど細菌は増えにくく、腐敗速度が落ちます。日本食品分析センターもAwを“自由水”の指標として解説しており、塩や糖で自由水が減ると腐敗しにくくなると説明しています。

ボツリヌス菌の危険管理では、pH>4.6 かつ Aw>0.94の低酸性食品を密封・常温流通する場合は、強い加圧加熱が要求されます。これは「Aw 0.94超」が毒素産生リスクの管理線になることを示しています(家庭のベーコンは必ず冷蔵・冷凍で管理)。

実務上は、塩漬けで浸透圧を上げる→風乾で表面を乾かしペリクル形成→冷蔵保管という順が、Awと衛生の両面で理にかなっています。Awの基本概念と「Awが下がるほど微生物が増えにくい」という整理は、自治体の技術資料でも一貫しています。

煙成分(フェノール等)の抗菌・抗酸化と風味の維持

木材煙の主成分にはフェノール類・有機酸・カルボニルなどが含まれ、抗酸化・抗菌に寄与します。例えば、フェノール類には抗酸化能があり、脂の酸化臭や風味劣化を遅らせる方向に働きます。

また、リキッドスモーク(煙の凝縮物)にも抗酸化・抗菌活性が確認され、ベーコン等での実装可能性が報告されています。ただし、煙(あるいはリキッドスモーク)だけで完全な保存性を担保できるわけではありません。

家庭向けの要点は2つ。①煙は“補助輪”:冷蔵・塩分・乾燥を置き換えない(NCHFPも“スモーク単体は保存法にならない”と明記)。②過剰なタール(煤)を避ける:温度と燃焼を整え、薄青い煙を維持すると、苦みや劣化臭の元を抑えられます。

亜硝酸塩の役割とボツリヌス抑制の基本

亜硝酸塩(ナトリウム亜硝酸塩)は、ベーコンを含むキュアードミートでボツリヌス菌の芽胞の発芽・増殖を抑える要の成分です。米国FSISも「亜硝酸塩はC. botulinum抑制のために使われる」と明記しています。

商業ベーコンでは硝酸塩(nitrate)の使用が禁止され、亜硝酸塩の濃度にも上限が設けられています(NCHFPレビュー)。家庭では市販のキュアミックス(例:#1タイプ=亜硝酸塩)を製品指示通りに正確計量し、過剰・過小を避けることが重要です。

ポイントのまとめ:塩分でAwを下げる/亜硝酸塩でボツリヌス抑制/冷蔵で増殖速度を抑え込む。この“三点締め”が、自家製ベーコンの日持ちの土台になります。

冷燻/温燻/熱燻:中心温度の差が“日持ち”に与える影響

冷燻(冷いぶし)は香りづけが中心で、食肉の中心まで加熱は完了しません。一方、温燻・熱燻は加熱調理の性格が強く、中心温度が上がることで日持ちや安全性の扱いが変わります。米国FSISは、喫煙(スモーキング)では事前に完全解凍することや、危険温度帯(4〜60℃/40〜140°F)を避ける温度管理の重要性を繰り返し強調しています。

家庭運用では、冷燻=“生に準ずる”認識で必ず冷蔵・早めに消費、温燻/熱燻=“要加熱 or 加熱済み”として工程・中心温度を明確化が安全です。最終的に再加熱して食べる前提なら、冷燻でも温燻でも日持ちの判断は冷蔵ルール(非加熱は約1週間/加熱済みは3〜4日)に合わせるとブレません。