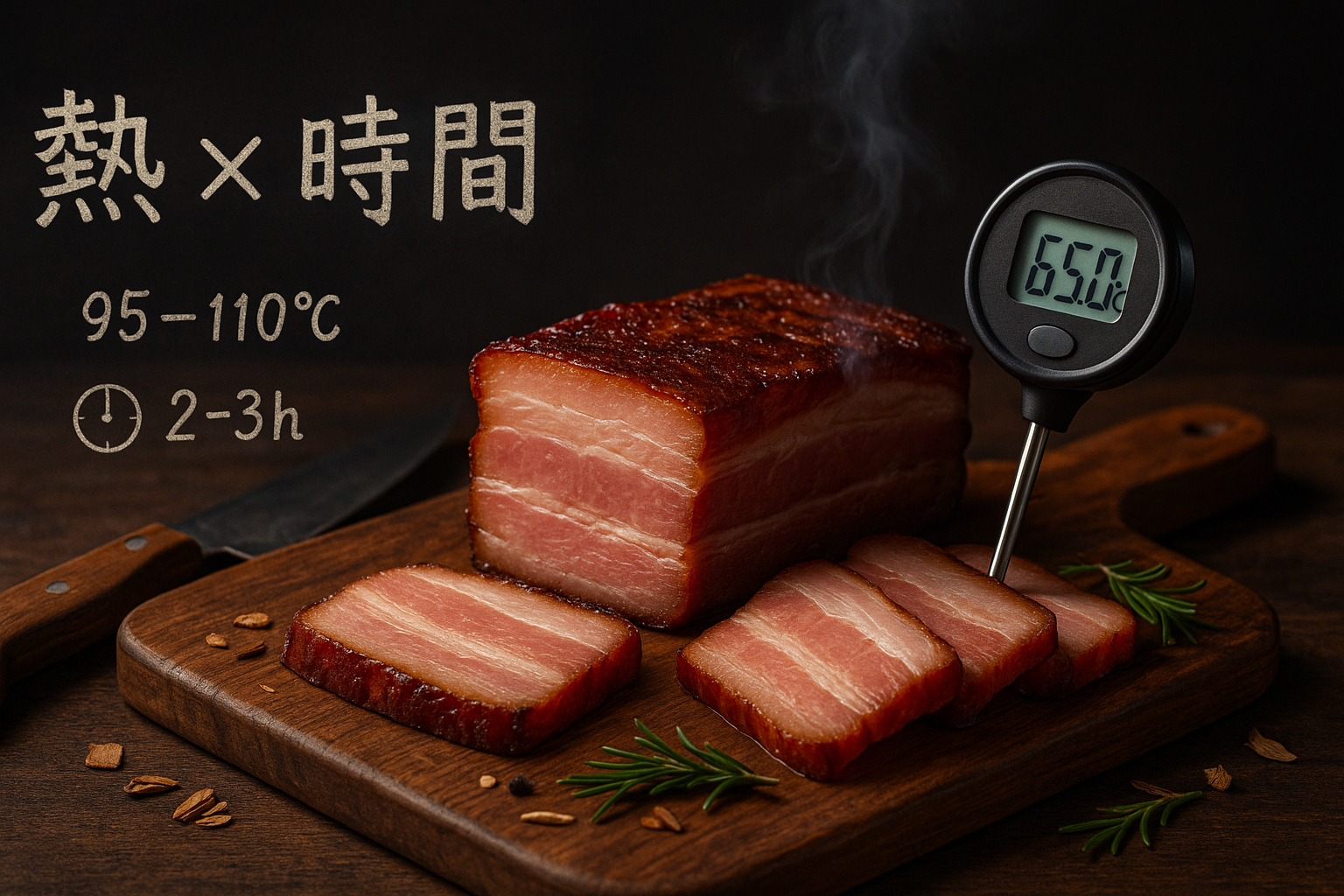

ベーコンの燻製は、言い換えれば「熱×時間」の設計図です。熱が強すぎれば脂が泣き、時間を誤れば香りが荒れる。けれど、温度帯の定義と、着地させたい中心温度を最初に決めてしまえば、家庭でもプロの輪郭に近づけます。この記事では、家で再現できる数値にこだわって、失敗しない温度帯と待ち方(時間)を具体的に提示します。目標は「毎回、同じおいしさ」に近づくこと。そのために必要なのは、勇ましい勘ではなく、やわらかな規律です。

ベーコン燻製の結論:熱と時間のゴールをまず決める

最初に決めるべきは「どんな食べ方に着地するか」です。すぐにそのまま食べたいなら熱燻(ホットスモーク)で中心温度およそ65℃へ。香りだけをのせ、食べる前に加熱する前提なら冷燻で庫内を13〜29℃に保ちます。熱燻は一般に庫内95〜110℃で進め、2〜3時間前後で中心温度65℃付近に到達させるのが家庭運用の黄金パターン。一方の冷燻は「調理ではない」ため、後段での加熱が大前提です(冷燻は香り付けの工程)。これが大枠の設計思想になります。USDAの安全温度(豚肉の最低安全中心温度145°F=約63℃+3分休ませ)や、温度計メーカー等が示すベーコン熱燻の到達温度150°F(約66℃)の指標をもとに、以降の具体策を組み立てていきます。

ベーコン燻製の目安早見表(温度帯×時間×中心温度)

迷いを減らすために、まずはすぐ使える基準を掲げます。ここから厚みや季節、機材差で微調整しましょう。なお、中心温度の管理には必ず信頼できる温度計を使ってください。

| 方式 | 庫内温度の目安 | 時間の目安 | 中心温度の目標 | 備考 |

| 熱燻(加熱完了型) | 95〜110℃(200〜225°F) | 約2〜3時間(1.5〜2kgスラブ想定) | 約65℃(150°F) | そのまま食べられる状態で仕上げる。色づきと脂の動きを観察しながら。 |

| 冷燻(香り付け) | 13〜29℃(55〜85°F) | 4〜12時間(分割運用可) | 到達させない(調理工程ではない) | 後日フライやベークで加熱して供するのが前提。温度・衛生管理を厳格に。 |

スラブの厚み別:熱の通りと必要時間の考え方

同じ温度で運用しても、厚みと脂量で中心温度への到達時間は上下します。熱は表面から内側へと伝わり、厚いほど“遅れ”が増えるため、2cm増えるごとにおおむね+10〜20%の目安で時間を見込みます(経験則)。また、脂は融けはじめると熱移動の様子が変わり、表面乾燥(ペリクル)の有無で色づきと煙の乗りも変化します。ペリクルは表面を風乾して作る薄い“ねばり”で、煙の付着を助ける“受け皿”の役割。下処理で網置きし、冷蔵庫内で一晩〜半日乾かす、あるいは扇風機の弱風で数時間といった手法が実践的です(魚介の指導資料が最も体系的だが、肉でも同様に有効)。

季節・外気温で変わる燻製の時間補正と安定化

冷燻は外気が低いほど安定し、秋〜冬の夜間にやりやすくなります。高温多湿の季節は庫内が上がりやすく、冷燻帯(13〜29℃)から外れやすいので、氷や冷燻器の併用、日中を避けるなどの工夫が必要です。夏場は食中毒リスクも上がるため、作業を短く区切る、原料・器具の冷却、清潔な手順を徹底してください。政府系のフードセーフティガイドでも、危険温度帯(約4〜60℃)に置かれる時間を減らすよう繰り返し注意喚起されています。

安全の基準:中心温度と休ませ時間のルール

ベーコンを「そのまま食べられる状態」まで仕上げたいなら、中心およそ65℃(150°F)を熱燻で到達させる運用が扱いやすい基準です(温度計メーカーや実践レシピの提示値と整合)。一方で、USDA/FSISの豚肉の最低安全中心温度は63℃(145°F)+3分休ませ。これは“豚肉一般”の指標で、ベーコンの熱燻では150°F(約66℃)で止める設計が広く用いられています。冷燻は調理ではないため、食べる直前に必ず加熱(フライやベーク)してください。また、仕込みや作業の最中は「危険温度帯(40〜140°F=約4〜60℃)」に長く置かないのが衛生の鉄則です。

補足として、香りの“透明感”を得るには薄い青煙(Thin Blue Smoke)を狙うのが近道です。これはクリーンな燃焼で生まれる極小粒子の煙で、白い濃煙に比べて渋みやえぐみが出にくい、とBBQの科学解説でも整理されています。詳細は後続章で掘り下げますが、吸排気と燃料量のバランス、乾いた燃料の使用が要点です。

冷燻・温燻・熱燻の違い:ベーコンの熱設計と時間設計

同じ「燻製」でも、温度帯の選び方で役割がまるで変わります。冷燻=香り付け中心、熱燻=加熱完了、そしてその中間にある温燻=水分管理と香りの両立。まずは各方式の温度と時間の“守るべき線”を把握し、そこから肉の厚み・季節・機材に合わせて微調整していきましょう。本文では家庭で再現しやすい数値を基準に、安全と再現性を最優先に解説します。

冷燻:熱を入れず“香りだけのせる”時間運用(13〜29℃)

冷燻は「調理をしない」燻製です。庫内を13〜29℃(55〜85°F)に保ち、煙で香りを与えるだけ。ベーコンなら、塩漬け→脱塩→風乾(ペリクル形成)を経たのち、4〜12時間ほどのセッションを分割して行うと香りが均一に乗ります。メーカー解説でも、冷燻の狙いはあくまで“乾かしと香り付け”であり、加熱は別工程で行うと明言されています。

注意点は衛生管理です。冷燻帯は食品衛生上の“危険温度帯(約4〜60℃)”と一部重なります。長時間置く作業では冷蔵管理・清潔な器具・短い作業サイクルを徹底し、出来上がりは必ず加熱してから食べてください(豚肉の一般的な安全中心温度は63℃(145°F)+3分休ませ)。家庭向けの官公庁ガイドでも、温度計での監視と危険帯滞在時間の最小化が繰り返し推奨されています。

温燻:中温域で“水分と香り”を両立(国内で定義に幅あり)

温燻は中温域でじっくり燻す手法。日本の解説では30〜60℃または50〜80℃と表記に幅があり、いずれも数時間〜1日のスパンで行われます。つまり“温燻”は国際的に厳密な標準があるわけではなく、「低温の熱を入れつつ香りを乗せる」という運用概念だと理解すると実務で迷いにくいです。

ベーコンで温燻を使う場合、脂を過度に溶かさない温度と乾きすぎを防ぐ湿度が要点。水皿を使って庫内湿度を確保し、表面が乾きすぎて色だけ先行しないように進行を観察しましょう。仕上がりは“半乾きの柔らかさ”があり、冷蔵で数日内に使い切る短期保存向きです(長期保存を狙うなら、別途の安全設計が必要)。

熱燻:95〜110℃で“加熱完了”まで持っていく(中心約65℃)

家庭で“そのまま食べられる状態”まで仕上げるなら熱燻(ホットスモーク)が主力です。定番は庫内約95〜110℃(200〜225°F)をキープし、中心温度約65℃(150°F)に到達したら引き上げる運用。温度計メーカーの実践記事でも、200°F(93℃)で内部150°F(66℃)まで加熱して休ませ・冷却・一晩寝かせを推奨しており、ベーコンの脂を過度に流さず身を締める“家庭の黄金ライン”として信頼できます。

安全面では、豚肉の一般基準として63℃(145°F)+3分の休ませが示されていますが、加工品のベーコンを加熱完了させる設計として150°F(約66℃)付近で止める指針が広く流通しています。ここは味と質感のバランスも良く、“そのまま食べられる”安心感が得やすい温度帯です。

どう使い分ける?—目的・機材・季節から“勝ち筋”を選ぶ

即食・安定重視なら熱燻。プローブ温度計で芯温を追い、95〜110℃×2〜3時間前後を目安に“中心約65℃”で止めれば、朝食やサンドに即戦力のベーコンになります。より深い香りを求めつつ安全を担保したいなら、温燻→(短時間の)熱燻で仕上げという二段構えも有効です。

香りの透明感を高めたい人は、どの方式でも薄い青煙(Thin Blue Smoke)を狙いましょう。燃焼科学の解説では、粒子の小さい“青い煙”は酸素が十分なクリーン燃焼で生まれ、白い濃煙(酸素不足や着火初期に出やすい)は苦味・煤っぽさの原因になりやすいと整理されています。吸排気を開きめに、乾いた燃料で、火を“いぶす”よりきれいに燃やすのがコツです。

最後に季節・外気温。冷燻は外気が低い秋〜冬に安定し、夏場は庫内温度が上がって帯域から外れやすいので夜間・氷の併用・短時間分割が基本。また方式を問わず、温度計で庫内と芯温を常時監視し、安全基準を満たすことが最優先です(官公庁の食品安全チャート参照)。

ペリクルと薄い青煙:香りの透明感は熱と時間の前準備で決まる

仕上がりの香りと色つやは、実は加熱の前から始まっています。表面を風で乾かしてつくるペリクル(うすい粘りの膜)と、燃焼を整えて出す薄い青煙(Thin Blue Smoke)。この二つが揃うと、同じレシピでも驚くほど「雑味が抜けた」ベーコンになります。逆に、濡れた表面に白く濃い煙を浴びせると、渋みや灰臭さが出がち。ここでは、再現しやすい手順と科学的な裏づけを合わせて示します。

ペリクルの作り方:風乾の時間配分と冷蔵庫活用

ペリクルは塩漬け後の表面を乾かしてできる、指で触ると少しねっとり感じる薄い膜です。魚の事例が体系化されていますが、原理は肉でも同じ。冷蔵庫で網にのせて「乾くまで」放置、または扇風機の弱風で乾燥させます。近年の検証記事では、5〜24時間の乾燥で十分なペリクルが形成され、煙の乗りが安定するとされています。濡れたまま燻すと煙が水分にまとわりついて“滑り落ち”、香りが弱くなるため、必ず乾かす工程を挟みましょう。ベーコン(豚バラ原木)では、一晩〜24時間の冷蔵風乾が扱いやすい目安です。

なぜ効くのか。塩と砂糖(乾塩法)の作用で表面に溶け出したミオシンなどの水溶性たんぱくが、乾燥のあいだに再結合して薄いゲル状の被膜を作るからです。これがペリクルで、煙の成分を捉えて留める“受け皿”になり、同時に水分保持にも寄与します。温度や時間管理が同じでも、ペリクルの有無で香りの均一性と色づきが変わる理由はここにあります。

補足として、ホットスモークであっても「乾いた表面」は焼き色と香りの面で有利です。広範な検証では、乾燥させた表面はメイラード反応が進みやすく、仕上がりの食感も安定しやすいと報告されています(鶏皮や豚皮のパリッと感にも通じます)。ベーコンの黒胡椒などは、表面が“やや粘る”タイミングでまぶすとよく定着します。

表面水分が与える熱伝達と燻煙付着の物理

濡れた表面に煙を当てても、水の膜が気化しながら大きな液滴や粒子をつくり、香りの粒が均一に付かないことがあります。対して、よく乾いた表面では粒子の小さな煙が均一に当たり、色づきも揃いやすい。燃焼科学の解説では、薄い青煙は1ミクロン未満の微粒子が主体で、白く濃い煙(着火直後や酸素不足で出やすい)は数ミクロン級の粒子が多く、えぐみの原因になりやすいと示されています。つまり、表面を乾かす(ペリクル)×煙を小さく保つ(薄い青煙)は相乗効果の関係です。

また、境界層(食材表面の停滞空気の層)の存在も無視できません。境界層が厚いと煙や熱の交換が鈍くなりますが、表面が乾く→微細な凸凹が整う→煙の停滞が減ることで、付着の効率が上がります。濡れていると逆に境界層が厚くなり、煙が「乗らない・ムラになる」のです。あわせて、冷蔵庫での風乾やワイヤーラック上での乾燥が推奨されるのは、こうした熱・物質移動の観点からも理に適っています。

薄い青煙の出し方:燃料/吸排気/火の強さの三点管理

薄い青煙=ほぼ見えない青みがかった煙は、乾いた燃料・十分な酸素・適度な火力で生まれます。白く濃い煙は着火初期や酸素不足で出やすく、苦味・煤っぽさの原因に。以下の運用を「習慣」にしましょう。

- 木材は乾いたものを使う。水分の多い木は水蒸気を生み粒子が大きくなりやすい。チップやチャンクの事前浸水は不要。むしろ乾いた木+小さな気持ちよい炎が「青煙」への近道です。

- 吸排気は絞りすぎない。酸素不足は黒煙/灰臭の原因。点火直後の白煙は落ち着くまで待機し、炭が白く灰化してから肉を入れる。

- 小さな安定火を保つ。いきなり大火で上げてから絞ると、不完全燃焼を招きやすい。少量の燃料を継ぎ足し、温度でなく煙質を常に観察する。

- 庫内は清潔に。古い油脂が焼けると黒い悪臭煙になりやすい。シーズンごとの内部清掃で再現性が上がります。

この「乾いた木/酸素/小さな炎」の三点が整うと、青い微粒子の煙が生まれ、長時間の燻しでも渋みが出にくくなります。白煙全開で「いぶす」より、“きれいに燃やす”意識が鍵です。

失敗例の典型:白煙過多による渋みと時間の無駄

代表的なのは、着火直後の白い濃煙をそのまま食材に当ててしまうケース。木や炭の表面水分が飛ぶ最初の10〜15分は白煙が出やすく、えぐみ・煤臭の原因になります。対策は予熱で安定を待つ、吸排気を開けて酸素リッチにする、燃料を少量ずつ追加する、の3点です。

もう一つは、濡れた表面のまま燻してしまうケース。煙が均一に付かず、色も香りもムラになりがちです。ペリクル形成を省略しない、あるいは庫内予熱のみで1〜2時間“無煙乾燥”してから煙を当てる方法も有効です。実践ガイドでも、乾燥→粘りが出たら燻す流れが繰り返し推奨されています。

最後に、黒煙・灰臭が出たら一旦リセットを。吸排気を開け、乾いた燃料へ切り替え、焦げた油脂を拭い、炎が立った状態で薄い青煙まで戻してから再開します。樹種よりも燃焼状態(乾燥×酸素×適度な火)が味を決める、という原則を覚えておくと、現場での判断が速くなります。

実践レシピ:家庭用スモーカーでベーコン燻製(熱95〜110℃×時間2〜3h)

ここからは家庭用スモーカーやBBQグリルでの実践手順です。めざすゴールは、庫内95〜110℃を安定させ、中心温度およそ65℃で着地させること。そのために、前日準備でペリクルを作り、当日は薄い青煙を保ちながら、芯温プローブで変化を見守るのが柱になります。以下の手順は、豚バラ原木(1.2〜2kg)を想定していますが、厚みや季節で時間は伸縮します。迷ったら「温度で判断」するのが最短ルートです。

下ごしらえ〜前日準備:塩抜き・乾燥・香りの下地作り

塩漬け(乾塩/湿塩いずれでも可)を終えたスラブは、まず塩抜きを行います。冷水を満たした容器に沈め、30〜60分を目安に一度味見し、塩味が尖っていればさらに30分単位で延長して調整します。塩分が整ったらよく水気を拭き取り、キッチンペーパーを替えつつ表面を乾かします。ここでの水分が残ると、後工程で煙がムラ付着しやすくなるため、拭き取りは丁寧に行いましょう。

次に、ペリクル形成=風乾です。金網やワイヤーラックにのせ、冷蔵庫で一晩(最低5〜8時間)、表面が指で触れて“やや粘る”まで乾燥させます。時間が足りない場合は扇風機の弱風を併用し、表面が濡れていないかをこまめに確認してください。黒胡椒やスパイスをまぶす場合は、“ほんのり粘る”タイミングが定着のベストです。反対に、表面が濡れていると香りが乗らず、色づきも鈍くなります。

香りの方向性は、ヒッコリーで力強く、サクラ(チェリー)で甘い余韻、リンゴで軽やかに、が家庭で扱いやすい三本柱。迷ったらヒッコリー×リンゴなどの少量ブレンドで輪郭と甘みの両立を狙いましょう。いずれも乾いた材を用意することが前提です。燃料が湿っていると白煙になり、えぐみの原因になります。

スモーカー設定:間接熱・水皿・プローブ温度計の配置

当日はまずスモーカーの予熱から。炭火型なら、炭を片側に寄せる間接加熱を基本とし、肉は反対側の“涼しいゾーン”に置きます。ガスや電気式でも、熱源直上を避ける配置が鉄則です。庫内温度は95〜110℃に収め、いきなり高温に振らせないよう、吸排気で微調整しながら落ち着かせます。白く濃い煙が出ている間は投入を待ち、薄い青煙が立ち始めてから肉を入れてください。

次に水皿(ウォーターパン)。熱源と肉の間に置くと、熱のバッファになって温度の暴れを抑え、同時に過乾燥を防いでくれます。水にレモンや香草を入れる必要はありません(香りはほとんど移りません)。重要なのは、温度安定と湿度のクッションを作ることです。

温度管理の要はプローブ温度計。1本は庫内温度、もう1本は芯温を測る二本立てが理想です。芯温プローブは脂身ではなく肉の厚み中心に刺し、できるだけ骨や脂層、大きな空洞を避けます。ケーブルの取り回しでフタが浮くと温度が安定しないため、ケーブルは角からやさしく出すのがコツです。

進行管理タイムライン:色づき/脂の動き/芯温の追い方

0分(投入直後):庫内が95〜110℃で安定していること、煙が薄い青煙であることを確認。もし白煙が目立つ場合は吸排気を開け、燃料を少量にして炎の“機嫌”を整えます。ここで慌てて温度を上げると、脂が早期ににじみ出て身が締まりすぎるので、落ち着いて微調整しましょう。

30〜60分:表面色がうっすら黄金色に。スラブ端から透明な脂がポタ、ポタと落ちるのは自然な現象です。脂の流出が多すぎる場合は熱源に近すぎるか、庫内が高温気味。網の位置を上げる/水皿を足すなどで緩和します。ここでの判断は“色と脂の動き”。数値だけでなく、見た目の手がかりを拾いましょう。

90分:色づきが深くなり、香りは甘く安定。芯温は50〜58℃前後(個体差あり)。このあたりから燃料の継ぎ足しは控えめにし、煙質を崩さないよう“小出し”で供給します。温度が落ちてきたら吸気を少し開き、炎を窒息させないように。

120〜150分:芯温が62〜65℃に接近。65℃に届いたら即引き上げが基本です。ここで延長しすぎると、乾きと脂落ちが進みます。到達が遅い場合でも、庫内110℃を越えない範囲でじっくり待ち、“青煙を守る”を最優先に。

もしのリカバリー:白煙・煤臭が出たら一度フタを少し開け、吸排気を整えて煙をリセット。脂が落ちすぎる場合は肉を熱源から遠ざけ、間接熱の距離を見直します。芯温が上がりにくいときは、網の高さを下げたり、温度の低い外気に直にさらさないなど、熱のロス経路を塞いでください。

引き上げ後:休ませ・冷却・一晩寝かせの意味

芯温65℃に到達したら、アルミトレー+網に移して3〜10分休ませます。休ませの間に内部の温度がわずかに上がり、肉汁と脂が全体に行き渡ることで、切ったときのジューシーさが保たれます。すぐに冷蔵庫に入れると乾燥が急激に進み、表面が縮んでしまうので、まずは室温で粗熱を取りましょう。

粗熱が抜けたらラップをふんわりかけて冷蔵へ。ここで一晩寝かせると、燻香の角が取れて落ち着き、切り口もきれいに整います。翌日スライスするときは刃をよく研ぎ、脂がやわらかい温度帯でカットすると割れにくいです。保存は冷蔵3〜5日を目安に、長期は冷凍小分け。冷凍前に真空パックできると、香りの飛びを抑えられます。

食べ方はシンプルに、弱火〜中火で片面ずつじっくり。自作ベーコンは市販より含水率が高めになりやすいので、高温で一気に焼くと反り返りやすく、脂が逃げやすいのが注意点です。フライパンに油は不要。“音が落ち着く”瞬間が脂の揚がりどころで、ここが香りのピークと重なります。

失敗対策とQ&A:熱暴走・時間オーバー・生焼けを潰す

燻製の現場では、熱と時間の微妙なズレが即座に仕上がりへ跳ね返ってきます。ここでは「よくある落とし穴」を原因から逆引きし、その場でできるリカバリーと次回に効く予防策をセットで提示します。ベーコンの燻製は感覚勝負ではありません。数値(庫内温度・芯温)と所要時間の手当てで、失敗の芽はかなり摘めます。

白煙・煤臭:燃焼不良の見分け方と即時リカバリー

白くモクモクする濃煙は、たいてい燃料が湿っている/酸素が足りない/着火直後のいずれかが原因です。白煙が続くとベーコンに渋み・酸味・灰臭が乗り、せっかくの脂の甘さを覆い隠します。見分けは簡単で、鼻に刺さる匂い+目にしみる刺激が強いときは白煙サイン。逆に理想の薄い青煙は、視覚的にほとんど見えず、鼻に抜ける香りが軽やかです。リカバリーは吸排気を開ける→燃料を減らす→乾いた材に切り替えるの順で、まず火を気持ちよく「燃やす」状態へ戻します。落ち着かないときは、一度フタを開けて熱を逃がし、庫内温度を95〜110℃のレンジに収め直しましょう。投入から数分なら、白煙区間で浴びた香りは後半に上書きできます。次回以降の予防は、燃料の事前乾燥・点火直後は投入を待つ・給気を絞りすぎないの三点セットです。

乾きすぎと脂落ち:温度上げすぎ/時間引き伸ばしの回避策

パサつきの多くは、庫内温度の上げすぎと時間オーバーが重なったときに起こります。脂がドリップとして落ち続ける状態は、熱源に近すぎるか、110℃超の暴走が起きている合図。すぐに間接熱の距離を取り、水皿を熱源と肉の間に置いて熱の緩衝を作ります。また、芯温が目標近くに来たら「上げきる」より早めに引き上げて休ませるほうが、結果的にジューシーです。進行中のチェックポイントは、①色づきが早すぎないか、②端部の縮みが強すぎないか、③脂の滴りが急増していないか、の三つ。どれか一つでも強く出たら、吸気を開けて燃焼をクリーン化→燃料を減らす→網の位置を上げるで穏やかなレンジに戻します。予防策として、開始30分は“温度ではなく煙質”に集中し、安定してから温度微調整に入るのが安全です。

芯温未達・生っぽさ:計測・再加熱・安全マージン

「見た目は良いのに中が生っぽい」は、芯温計の位置ズレか、厚みが想定より大きいことが原因のことがほとんどです。まずはプローブを一旦抜いて最も厚い中心部に挿し直し、数十秒待って読み直します。それでも目標に届かない場合は、庫内95〜110℃をキープしたまま10〜15分単位で延長し、中心およそ65℃まで粘り強く上げます。いったん引き上げてから生っぽさに気づいたケースでは、低温のオーブン(90〜110℃)に網のせで戻し、乾かさないようにアルミをふんわりかけて芯温リカバリーを。再加熱は時間より温度基準で行い、到達後は短く休ませてから冷蔵へ。次回に向けては、開始時点でスラブの厚みを測り、2cm増えるごとに+10〜20%の時間を見込むと安定します。プローブの先端が脂層や空洞に触れていると誤差が出るので、筋肉の最厚部を狙ってください。

木材の選び方:ヒッコリー/サクラ/リンゴの香り設計

香りの印象は木材で大きく変わります。ヒッコリーはベーコンの定番で、輪郭のはっきりした燻香と甘みが出しやすい選択です。サクラ(チェリー)は色づきが良く、甘い香りで脂のコクをやさしく持ち上げます。リンゴは軽やかで、長時間の燻しでもくどくなりにくいのが利点。迷ったらヒッコリー×果樹(チェリーやリンゴ)のブレンドでバランスをとりましょう。ここで最重要なのは、樹種そのものよりも「乾いた燃料を薄い青煙で燃やす」運用です。どんな木でも湿っていれば白煙になり、時間をかけるほど渋みが蓄積します。逆に乾いた材を小さく燃やせば、熱も安定し、燻製の香りは澄みます。保管は通気性の良い場所で、開封後は小分けして密閉し、湿気を遠ざけてください。

Q&A:現場でよくある疑問(ベーコン/熱/燻製/時間)

- Q. 予定より時間がかかる。何が悪い?

A. 外気温が低い・風が強い・厚みが想定よりある・燃料が湿っている等が原因です。まず庫内95〜110℃を守り、プローブ位置を見直し、10〜15分刻みで様子を見ながら延長。温度で判断し、時間は従属変数だと捉えましょう。 - Q. 表面はいい色なのに中が上がらない。

A. 表面乾燥が強すぎるか、熱源直上で対流が弱い可能性。水皿を追加して湿度クッションを作り、配置を熱源から遠ざけるか、網の高さを調整してください。 - Q. 途中で白煙になった。やり直し?

A. 多くはリカバリー可能です。吸排気を開け、材を乾いたものへ交換し、薄い青煙まで戻して続行。仕上げ後に一晩寝かせると、角の立った匂いは和らぎます。 - Q. 何時間で終わりますか?

A. 目安は2〜3時間ですが、正解は芯温約65℃に到達するまでの時間。厚み・季節・機材で変わるため、温度を主語に判断してください。 - Q. 仕上がりがしょっぱい。

A. 脱塩が不足か、水分が抜けすぎています。次回は塩抜き30〜60分→味見→30分刻みで調整、乾燥は表面が“やや粘る”までで止めるのがコツ。

トラブルは、次の成功のヒントです。温度を指標にして時間を運用し、青煙・ペリクル・間接熱の三点を習慣化すれば、仕上がりは安定します。迷ったら、「上げない・焦らない・測り直す」。これが最短の回復ルートです。

まとめ:ベーコン燻製は「熱×時間」の設計図で必ず安定する

ここまでの旅路で、ベーコンの燻製は感覚の勝負ではなく、熱と時間の設計に帰着することが見えてきました。ゴールを「そのまま食べる」か「香り付け後に加熱する」かで方針が分かれ、前者は庫内95〜110℃で中心およそ65℃、後者は13〜29℃で香りだけをのせる。ペリクル(風乾)と薄い青煙(クリーンな燃焼)を土台に、芯温プローブで“現在地”を測り続ける。この四点が揃えば、仕上がりの振れ幅は劇的に小さくなります。

忘れてはいけないのは、時間は結果であって指令ではないという視点です。同じ「2〜3時間」でも、スラブの厚み・外気・燃料・機材で中身は変わります。だからこそ、温度(庫内と芯)を主語にして、時間は従者として扱う。ベーコンの仕上がりを安定させる最短ルートは、ここにあります。数値の背後には“合図”もあります。色づきの深まり、脂のにじみ方、煙の透明感——それらの変化に耳を澄ませば、数字は立体感を帯び、毎回の迷いが薄れていきます。

もう一つの鍵は、工程のリズムです。前日までに塩抜き→拭き取り→風乾(ペリクル)を済ませ、当日は予熱→青煙化→投入→芯温追従→休ませ→一晩寝かせへ。どこかが崩れたら、「燃焼をクリーンに戻す」「熱源と距離を取る」「庫内95〜110℃へ復帰」の順で立て直す。“きれいに燃やす”ことを最優先すれば、多少の寄り道はあっても味は必ず帰ってきます。木材はヒッコリー/サクラ/リンゴが扱いやすく、ブレンドで輪郭と甘みの両立を狙えますが、樹種よりも乾燥度と燃焼状態が味を決める——この原則だけは心に留めてください。

安全についても、結論はシンプルです。熱燻(加熱完了型)では中心およそ65℃で止め、短く休ませてから粗熱を取り、冷蔵で一晩寝かせる。冷燻(香り付け)では13〜29℃の帯域を守り、食べる直前に必ず加熱する。作業全体を通して危険温度帯(約4〜60℃)の長時間滞在を避ける。たったこれだけの規律で、家庭のキッチンでも「安心して深い香り」を日常へ連れて来られます。

ここからは、あなたの生活のリズムに合わせて調整してください。平日の夜にスラブを塩抜きして冷蔵庫で風乾、週末の午前に95〜110℃×2〜3時間で仕上げ、午後に薄切りして小分け冷凍。あるいは、寒い季節の夜に冷燻4〜6時間×数回で香りを重ね、休日のブランチ前にフライで仕上げる。どちらの道にも、熱と時間の設計図が通底します。繰り返すたびに、色は深く、香りは澄み、手の迷いは減っていくはずです。

最後に、今日から使える簡易チェックリストを置いておきます。次の一歩を踏み出すとき、ページを開かずとも思い出せる“骨組み”です。

- 目的決定:そのまま食べる? → 熱燻/中心約65℃、香り付け? → 冷燻/13〜29℃

- 前日準備:塩味調整→拭き取り→風乾(ペリクル)まで終える

- 当日序盤:スモーカーを95〜110℃で安定化→薄い青煙になってから投入

- 進行中:芯温プローブで最厚部を監視、時間は10〜15分刻みで微調整

- 異常時:白煙→吸排気開放+乾いた燃料、温度暴走→距離と水皿で緩衝

- 仕上げ:到達後すぐ引き上げ→3〜10分休ませ→粗熱→冷蔵で一晩寝かせ

- 保存:冷蔵3〜5日/長期は真空+冷凍。使う分だけ解凍して香りの劣化を防ぐ

ベーコンの燻香は、待った時間の長さだけあなたの台所に残響します。数値と所作が整った先にあるのは、派手さではなく、毎回同じ「おいしい」の安堵。熱をいなし、時間を味方にする。その静かな規律こそ、家庭の燻製を磨くいちばんの近道です。

コメント