火を入れる前の静かな台所。指先で触れた豚バラの冷たさに、これから生まれる旨みの地図を想像します。ベーコンの香りは偶然ではなく、温度と時間という二つの座標で描かれる必然です。本記事では、家庭でも迷わず再現できるよう、ベーコン 燻製 時間 温度の関係をやさしく、しかし精緻に解きほぐします。焦らず、慌てず、温度計という小さなコンパスを片手に、あなたの“定番”を育てていきましょう。

ベーコンの燻製|時間と温度の基本原則(まず“安全と再現性”)

ベーコンの燻製は、「時間は目安」「温度が判断」という秩序を守るだけで、驚くほど安定します。さらに再現性を高める鍵は、庫内温度と内部温度を別々に測る二重の視点です。庫内は熱環境、内部は仕上がりの合図。ここを分けて考えると、季節・器材・肉厚の差があってもブレを最小化できます。

ベーコンの燻製:時間の目安と内部温度の関係(ベーコン 燻製 時間 温度)

完成の合図は内部66〜71℃(150〜160°F)の到達です。66℃側はしっとり、71℃側はより保守的で締まりが出ます。注意したいのは、同じ“2時間”でも意味が変わること。肉の厚み、脂の量、初期温度、風や外気の揺らぎで熱の届き方が変わるため、時間はあくまで「目標温度に到達するまでの移動時間」。したがって、温度計を芯の中心に正しく挿し、脂の厚い層や骨(皮)の近くを避けるのが第一歩です。庫内が安定していても、肉の中心が想定より遅れる“ディレイ”は起こります。そんな時は焦らず、10〜15分単位で経過温度を確認し、上昇カーブを見守ると無駄な上げ下げが減ります。

もう一つのコツは、キャリーオーバー(余熱上昇)の扱い。取り出し直後に+1〜3℃ほど上がるのが通例なので、狙いが71℃なら69〜70℃で止めると着地が美しく決まります。取り出したら網に置いて下からも風を通し、蒸れによる表面のベタつきを防ぎましょう。

200〜225°F(93〜107℃)の庫内温度が導く到達時間(ベーコン 燻製 時間 温度)

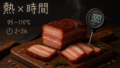

家庭で扱いやすい帯は200〜225°F(93〜107℃)。200°F側はやさしく香りが乗り、3〜4時間のレンジになりやすい一方、225°F側は到達が早く2〜3時間に収まりやすい傾向です。とはいえ、“庫内表示=肉周りの温度”ではありません。ヒーター直上や壁際は高温、扉付近は低温になりやすいため、肉と同じ棚の高さ・15cm以内に庫内プローブを置くと見立てが正確になります。

立ち上がりは予熱15〜30分を基本に、温度が安定してから肉を入れます。温度が上振れしがちな器材では水皿を併用して熱容量を増やし、排気(ドラフト)は薄い煙がたなびく程度に。煙が濃すぎると酸味やえぐみが出やすく、温度も不安定になります。風の強い日は風防(段ボールや目隠し板)で横風を遮り、冬場は断熱カバーで燃料の消費と所要時間を抑えましょう。

150°F派と160°F派:完成基準の違いと選び方(ベーコン 燻製 時間 温度)

150°F(66℃)派は、脂の甘みとみずみずしさを優先。薄切りを弱火でサッと焼くと、ジュワッと香りが広がります。160°F(71℃)派は、より安全志向と保存安定性を重視。やや締まりが出る分、厚切りやカリッと仕上げる料理と相性が良い。初めてで迷うなら71℃着地から始め、テイストの好みが定まってきたら68〜69℃に挑戦すると違いが明確に分かります。

いずれを選んでも、取り出し後は冷蔵でしっかりチルするとスライスが均一になり、脂のにじみを抑えられます。ラップで密着包み→粗熱が取れたら冷蔵庫へ。一晩休ませると香りが落ち着き、翌日の切り口が格段に整います。保存は冷蔵で約1週間、冷凍で数か月を目安に、空気接触を最小化して酸化を防ぎましょう。

冷燻と熱燻の役割分担:香り付けと加熱殺菌(ベーコン 燻製 時間 温度)

冷燻は10〜27℃の低温帯で長時間かけて香りを染み込ませる手法。ここでは殺菌的な加熱は起こらないため、仕上がったものは必ず後で加熱して食べる前提です。季節や器材によっては温度維持が難しいため、初心者はまず熱燻で完成の基準を体得し、必要に応じて冷燻を「香りの増幅器」として組み合わせるのが安全です。

私のおすすめは、二段構えの設計。たとえば (1日目)冷燻を4〜6時間×1〜2セッションで香りの土台を作り、(2日目)熱燻で66〜71℃まで上げて着地させる方法です。これなら香りの奥行きと安全性を両立しやすく、季節差にも対応できます。

- 二本立て計測:庫内=環境、内部=完成の合図。数値の役割を分ける。

- プローブ位置:庫内は肉と同じ高さ・近距離。内部は芯の中心に垂直。

- キャリーオーバー:取り出し後に+1〜3℃。目標の1〜2℃手前で止める。

- ドラフト:薄い煙が漂う程度。濃煙は酸味・温度不安定の原因。

- チルと休ませ:一晩で香りが落ち着き、スライス性が向上。

下ごしらえが香りを決める|塩漬け・塩抜き・乾燥(ペリクル)の時間設計と温度管理

ベーコンの個性は、火を入れる前に半分以上が決まります。ここでは、ベーコン 燻製 時間 温度という検索意図にまっすぐ応えながら、塩の濃度・日数(時間)・保管温度という三本柱を設計図に落とし込みます。焦点は「冷蔵2〜4℃の管理」と「乾燥によるペリクル形成」、そして「内部温度で決める最終判断」へとつながる準備。仕込みの均質さが、そのまま燻煙中の到達時間や温度安定に跳ね返ってきます。

乾塩・漬け込みの塩漬け期間:冷蔵温度と日数の設計(ベーコン 燻製 時間 温度)

まず決めたいのは塩の方式。乾塩は肉重量に対して塩2.5〜3.0%、砂糖0.8〜1.5%を基準に、黒胡椒やガーリック、ベイリーフ、好みのスパイスで輪郭を整えます。漬け込み(ブライン)は食塩5〜8%の食塩水に砂糖2〜4%を加え、必要ならナイトリット(後述)を溶かして均一にします。どちらでも、冷蔵2〜4℃を厳守し、空気接触を減らして酸化臭を抑えるのが出発点です。

日数(時間)の目安は、一般的な豚バラ1〜1.5kgで5〜7日。厚みが3cm未満なら短め、5cm超なら1〜2日延長が安心です。乾塩なら1日に1回、袋ごと天地返しして塩分を均一化。ブラインなら液面下に完全に沈むよう重しをし、冷蔵庫の温度計で庫内2〜4℃をキープ。この温度管理が甘いと、燻製工程での到達時間が乱れ、内部温度の上がり方も不安定になります。

配合のイメージをつかむために、代表的な乾塩の設計例を簡単にまとめます。

| 項目 | 配合目安 | 備考 |

| 食塩 | 肉重量の2.5〜3.0% | 厚み・日数で微調整 |

| 砂糖(上白/三温/ブラウン) | 0.8〜1.5% | 焼き色とコク、過多は焦げの原因 |

| 黒胡椒・スパイス | 適量 | ホールは香りが穏やか、粗挽きは力強い |

| ナイトリット(#1) | 肉重量の約0.25% | 発色・風味の安定。詳細は後述 |

なお、塩は減らしすぎないこと。塩分は味だけでなく水分活性に関わり、ベーコン 燻製 時間 温度の再現性(熱の通り方・到達時間)にも影響します。塩が薄いと水分が残り、煙が乗りにくいだけでなく、内部温度が狙いに届くまでに余計な時間がかかりがちです。

塩抜き~乾燥:ペリクル形成の時間管理と庫内温度への影響(ベーコン 燻製 時間 温度)

塩漬けが終わったら、表面の塩と滲み出た液を流水で洗い流します。次に塩抜き。味の過多を抑えるため、冷水で30〜90分を目安に浸け置きし、途中で水を一度替えます。厚い部位や塩分を強めにした場合は最長120分まで伸ばし、終盤に薄くスライスしてフライテスト(小片を焼いて味見)を行うと確実です。ここまでの丁寧さが、後の燻製時間や庫内温度の運用に余裕を与えてくれます。

塩抜き後はキッチンペーパーで水気を丁寧に拭き取り、冷蔵庫(2〜4℃)で4時間〜一晩、ラック上で裸のまま乾燥。この時に表面にできる、薄い半透明の被膜がペリクルです。ペリクルがあると煙成分(フェノール類など)が均一に定着し、低めの庫内温でじっくり燻しても香りの乗りがブレにくい。逆に表面が濡れていると、温度が上がりづらく、到達時間が不必要に延び、煙のムラや酸味の原因にもなります。

乾燥時間を短縮したい時は、扇風機や送風付き冷蔵を弱く当てながら60〜90分の短縮版も可能。ただし、過乾燥は禁物です。表面が硬化しすぎると加熱中の水分移動が阻害され、外は高温でも中心の内部温度が遅れて昇温する“ケースハードニング”に陥りがち。結果としてベーコン 燻製 時間 温度の読みが狂い、パサつきの原因になります。

ナイトリットの基本と安全域:家庭で守る量・時間・温度(ベーコン 燻製 時間 温度)

ベーコンらしい桜色と独特の香り、保存安定を支えるのがナイトリット(発色剤)です。家庭では一般にプラハソルト#1(6.25%亜硝酸ナトリウム)を使い、肉重量の約0.25%を均一に混ぜ込むのが標準的。これはおよそ156ppmレベルの設計で、ベーコンの風味と色を安定させます。ブラインに溶かす場合は、濃度を正確に量り、攪拌して完全に溶解させ、沈殿を残さないようにします。

取り扱いの鉄則は三つ。第一に、過量にしないこと。計量は0.1g単位で行い、キッチンスケールは事前に校正。第二に、均一に混ぜる時間を確保すること。乾塩では全体にすり込み、袋の上から丁寧にマッサージし、毎日の天地返しで偏りを防ぎます。第三に、温度管理(2〜4℃)と日数(5〜7日)を守ること。低温・一定時間で塩と発色が安定し、燻製時の到達時間が読みやすくなります。

#1と#2の違いにも触れておきましょう。#1は短期熟成・加熱製品向け、#2は硝酸塩が含まれ、長期乾燥熟成サラミなど向け。ベーコンには#1を使うのが定石です。いずれも乳幼児やペットの手の届かない場所で保管し、調味塩や砂糖の容器と取り違えないよう明確にラベリング。計量スプーンは専用化して混用を避けましょう。

- ポイント:ナイトリットの適正化で、熱燻の庫内温度を200〜225°Fに保った時、香りと色の定着が安定し、目標内部温度66〜71℃への到達がスムーズに。

- ポイント:塩が薄すぎたりペリクル不十分だと、煙吸着が不均一になり燻製時間が延びる。仕込みがベーコン 燻製 時間 温度の「誤差」を最小化する。

最後に、仕込み全体を時系列で小さく俯瞰します。(1)塩漬け5〜7日@2〜4℃ → (2)塩抜き30〜90分+フライテスト → (3)乾燥4〜24時間でペリクル形成。このリズムで整えた素材は、燻煙に入った瞬間から素直に熱を受け入れ、庫内温度200〜225°Fでも過不足なく香りが乗り、狙った内部温度にきれいに着地します。

熱燻の実践編|200〜225°Fで迷わないベーコン燻製の時間割

ここからはコンロの火が語る章。ベーコン 燻製 時間 温度を現場の手順にほどき、迷いを減らします。合言葉は、「庫内は環境」「内部はゴール」。庫内温度200〜225°F(93〜107℃)のあいだで呼吸を整え、内部温度を66〜71℃へ静かに導きます。厚みや外気の影響で所要時間は揺れますが、段取りを定型化すれば再現性はぐっと上がります。この章では、予熱からチル、スライスまでを一本の時間割にし、器材差の補正も添えます。

点火から安定まで:予熱時間と最初の30分の温度制御(ベーコン 燻製 時間 温度)

始まりの成功は、予熱の丁寧さで決まります。まず熱源を立ち上げ、空の庫内で15〜30分の予熱。その間に排気ダンパーと吸気を調整し、薄い青煙がゆっくり流れる状態を作ります。庫内プローブは肉と同じ棚・近接に置き、200〜225°F(93〜107℃)の安定を確認してから扉を開きます。ここで迷いやすいのは、肉を入れた直後の“温度ドロップ”。扉を開けることで10〜20℃ほど下がるのは自然です。焦って火力を上げすぎると、5〜10分後に過昇温して脂落ちやパサつきにつながるため、まずは予熱で「余裕」を作るのが正解です。

投入から最初の30分は“立ち上がりの整流”の時間。煙の質と庫内の循環を優先し、温度は200〜210°Fあたりの穏やかなスタートが安全です。ペレットやチップは大量投入よりも少量をこまめに足すと、酸味の少ない香りが乗ります。ドラフトは「指で煙がすっと追える程度」。濃煙は香りのノイズと温度不安定のサインです。肉表面が汗ばみ、ベタつきが収まってきたら、プローブを芯の中心に確定して内部温度の追跡を始めましょう。

以降は15分間隔で内部温度の上昇カーブを観察します。上がりが鈍い時は、庫内を210→220→225°Fの階段で微調整。逆に早すぎると感じたら、排気を少し開けるか熱源を弱めて上昇をなだらかに。ゴールの66〜71℃に対し、−1〜2℃手前で止めるとキャリーオーバーで綺麗に着地します。

厚み別・重量別:到達時間のレンジ早見表(ベーコン 燻製 時間 温度)

以下は、下ごしらえが適正(冷蔵2〜4℃、ペリクル良好)で、庫内が安定している前提の目安です。必ず温度計で最終判断してください。左が穏やか運用(93〜100℃)、右がやや速い運用(102〜107℃)の時間感覚です。

| 厚み×重量 | 庫内93〜100℃ | 庫内102〜107℃ | 内部ゴール | ひとこと |

| 約3cm × 800g前後 | 1.5〜2.5時間 | 1.2〜2.0時間 | 66〜71℃ | 薄めは温度変動の影響が大きい。立ち上がりを丁寧に |

| 約4cm × 1.0〜1.2kg | 2.0〜3.0時間 | 1.5〜2.5時間 | 66〜71℃ | 家庭定番の中核レンジ。香りとジューシーの両立 |

| 約5cm × 1.3〜1.6kg | 2.5〜3.5時間 | 2.0〜3.0時間 | 66〜71℃ | 厚みで遅れやすい。途中で向きを変えると均一化 |

| 約6cm × 1.7〜2.0kg | 3.0〜4.5時間 | 2.5〜3.5時間 | 66〜71℃ | 外気の影響大。断熱カバーや風防で環境を整える |

時間が想定より伸びる典型は、表面が濡れている、庫内プローブの位置が遠い、ドラフト過多で乾きすぎの三つ。対策は、投入前の表面拭き上げ、棚の近くでの庫内測定、排気の微調整。なお、厚みが均一でない塊は細い側を熱源から遠ざける配置にすると、内部温度のバラつきが減り、結果として総時間の短縮につながります。

休ませ(チル)とスライス:仕上げの温度と待ち時間(ベーコン 燻製 時間 温度)

取り出した瞬間が、完成ではありません。ここからの休ませ(チル)が、切り口の美しさと食感を整えます。まず網に移して粗熱を10〜20分抜き、表面の蒸れを避けて香りを落ち着かせます。次にラップで軽く密着させ、冷蔵2〜4℃で最低4時間、理想は一晩。この待ち時間で脂が締まり、翌日のスライスが格段に均一になります。待つことは、最短でおいしくする近道です。

スライスの厚みは用途で決めましょう。香りを生かす薄切り(1.5〜2mm)は短時間で焼き色がつき、口溶けが軽やか。食べ応えを狙う厚切り(3〜5mm)は弱火でじっくり脂を溶かし、表面をカリッと仕上げます。カットの前に刃を温め、都度布で拭うだけでも切り口が整い、酸化面積の最小化に寄与します。保存は空気接触を避けた密封が鉄則。冷蔵で約1週間、冷凍なら数か月のスパンで計画すると、ベーコン 燻製 時間 温度の投資が無駄になりません。

なお、出来たてをすぐ食べたい衝動は自然ですが、休ませ不足は水分のにじみと食感の粗さを招きます。ひと呼吸置く勇気が、香りと舌触りを高い次元で両立させてくれます。

電気・ペレット・炭:器材ごとの温度安定性と所要時間(ベーコン 燻製 時間 温度)

器材の個性を理解すると、想定外の時間ブレが減ります。電気スモーカーは温度制御が得意で、再現性が最も高いのが強み。93〜107℃のキープが容易で、上表の短い側に収束しやすい。一方、ペレットグリルは火力応答が速く、風の影響を受けにくい代わりに燃料の品質差が香りに直結します。ペレットは「乾燥が良い・崩れない」銘柄を選び、ホッパーは満タンにし過ぎずブリッジ(詰まり)を防ぎます。

炭(チャコール)は香りの表情が豊かですが、温度安定には工夫が必要です。おすすめはスネーク法。ブリケットを環状に並べ、端火入れでゆっくり進行させると、93〜107℃帯の維持が容易になります。風が強い日は風防を併用し、吸気は小刻みに。急な調整は温度のオーバーシュートを招きます。いずれの器材でも、庫内プローブの位置、肉の向き(厚い側を熱源から遠ざける)、水皿の有無で熱の分布は大きく変わります。器材ごとの「くせ」をメモに残し、次回の時間予測に反映させれば、あなたの環境に最適化された“答え”が育ちます。

仕上げに、実践タイムラインのサンプルを置いておきます。1.2kg・厚み約4cm・庫内210→220→225°F運用の場合:

00:00 予熱開始/プローブ配置 → 00:20 庫内安定(210°F)肉投入 → 00:50 内部40℃台/煙を薄く維持 → 01:20 内部50℃台/庫内220°Fへ → 01:50 内部60℃台/庫内225°Fへ → 02:20 内部68〜69℃/燃料は少量追加 → 02:35 内部69〜70℃で取り出し → 02:55 粗熱抜き完了 → 冷蔵へ(チル一晩)。

- 予熱が命:投入直後の温度ドロップを見越し、焦らず薄煙で整える。

- 表と裏で観測:庫内=環境、内部=ゴール。15分間隔で上昇カーブを追う。

- 厚みで時間は変わる:配置と向きで熱を均し、総時間を最短化。

- チルは最短ルート:一晩休ませてスライス性と香りの調和を得る。

- 器材のクセをログ化:次回の時間予測の精度が跳ね上がる。

冷燻を知る|香りを深める“低温長時間”の設計とリスク管理

冷燻は、煙の香りを静かに織り込む技法です。熱でタンパク質を変性させる熱燻と異なり、低温・長時間で成分をゆっくり吸着させるため、ベーコン 燻製 時間 温度の考え方が一段と繊細になります。最大のポイントは、“香り付け”と“加熱殺菌”が別工程だという理解。冷燻だけでは完成しません。だからこそ、温度の上限を守り、時間の組み方を設計し、最後に必ず安全な内部温度に着地させる――この三段の構えが、香りと安心を両立させます。

10〜27℃帯での冷燻:時間の組み方と後加熱の必然(ベーコン 燻製 時間 温度)

冷燻の運用温度は概ね10〜27℃。このレンジを超えると脂のにじみや菌増殖のリスクが跳ね上がるため、庫内温は常にモニタリングします。時間は“連続長時間”ではなく、セッションを分割するのがコツ。たとえば4〜6時間 × 1〜2回を基本形にし、香りが軽いと感じたら翌日にもう一度同じ長さで追加。連日で合計8〜12時間を目安にすれば、過剰な苦味を避けながら香りに奥行きを出せます。

煙の質は“薄い青煙”が理想です。チップやペレットを多く焚いて濃煙にすると、焦げた酸味や渋み、すす臭が前に出ます。発煙源はスモークチューブやコールドスモークジェネレーターなど、燃焼が安定する器具を選び、空気の供給は控えめに、しかし止めないのが鉄則。ドラフト(排気)は細く保ち、指で追える程度の流速にとどめます。

冷燻後は“香り休ませ”の時間も重要です。冷蔵2〜4℃で12〜24時間休ませると、表面のツンとした煙が落ち着き、脂に甘みが回ります。ここからが本題。冷燻は加熱工程ではありません。食べる前に必ず内部66〜71℃(150〜160°F)へ到達させる加熱を行いましょう。仕上げの方法は次のh3で詳述します。

季節と湿度の壁:夏の温度上振れ・冬の時間延伸対策(ベーコン 燻製 時間 温度)

日本(とくに関東平野部)では、夏季の夜間でも外気が25〜30℃に留まることが多く、冷燻の温度管理が極端に難しくなります。その場合は季節を選ぶのが最優先。晩秋〜早春の低湿・低温期、もしくは夜明け前の冷え込みを狙うのが基本です。どうしても夏に行うなら、以下のような“疑似低温環境”を組みます。

- 氷トレイ/保冷剤:肉の直下や煙の通り道に並べ、庫内温を−3〜5℃程度抑制。

- 二重箱+断熱:小型スモーカーを段ボールや断熱マットで覆い、直射日光と熱輻射を遮断。

- 発煙源のデタッチ:発煙部をチューブで本体から離し、燃焼熱の侵入を減らす“外付け式”。

- 短時間×複数回:1回あたり2〜3時間に短縮し、夜間と早朝の2回に分散。

冬はその逆で、温度は安定するものの湿度が下がりすぎると乾燥過多になります。表面が硬化(ケースハードニング)すると、後工程の加熱で中心の内部温度が上がりにくくなり、結果としてベーコン 燻製 時間 温度の読みが狂います。対策は、乾燥をかけ過ぎない、ドラフトを強くし過ぎない、必要に応じて水皿で湿度の底上げ。風が強い日は風防で横風を切り、安定した薄煙を保つと、所要時間が読みやすくなります。

冷燻→熱処理の二段構え:安全と風味の折衷案(ベーコン 燻製 時間 温度)

最終的な到達点は内部66〜71℃。ここに確実に着地させるため、冷燻後は熱燻またはオーブン加熱に移行します。おすすめは次の二案です。

| 方法 | 庫内温 | 時間の目安 | 内部ゴール | 特徴 |

| 仕上げ熱燻 | 200〜225°F(93〜107℃) | 約1.5〜3時間 | 66〜71℃ | 香りを補強しつつ加熱。表面がやや色づく |

| 仕上げオーブン | 90〜110℃ | 約1.5〜2.5時間 | 66〜71℃ | 香りを保持しやすい。温度管理が容易 |

どちらの方法でも、芯温プローブで内部温度を追跡し、目標の1〜2℃手前で取り出してキャリーオーバーで着地させます。取り出し後は冷蔵で4時間〜一晩チルしてからスライス。冷燻→熱処理の二段構えにすると、香りの厚みと安全性がともに安定し、ベーコン 燻製 時間 温度の再現性も高まります。

もう一つ、香りの設計で効くのがレスト日の挿入。冷燻<休ませ(12〜24h)<仕上げ熱燻/オーブン<休ませ(12〜24h)という“香りの呼吸”を作ると、尖った煙感が丸まり、脂の甘みが前に出ます。急いで食べるよりも、半歩引いた時間配分が最短で“おいしい”に届きます。

器材と発煙源:スモークチューブ/発煙器の使い分けと管理(ベーコン 燻製 時間 温度)

冷燻の安定は、器材選びで半分決まります。スモークチューブはペレットを詰めて片側に着火し、一定速度で自走燃焼させる方式。小型〜中型の庫内に向き、温度上昇が緩やかです。コールドスモークジェネレーター(迷路型やスパイラル型)は、チップや微粒ペレットを長い経路で燃やし進めるため、低温・長時間に最適。いずれも、燃料は乾燥が良いものを選び、吸気側から小さく一定の空気を供給すると煙が安定します。

樹種はヒッコリーが王道、甘みならリンゴやチェリー。冷燻は熱燻よりも香りが残りやすいので、最初は単一樹種+薄煙から始め、必要に応じてブレンドへ。ペレットは粒が崩れにくい銘柄を、チップは中粒を選ぶと着火と持続のバランスが取りやすく、時間の読みも安定します。庫内やチューブのヤニ清掃を定期化して、渋みの混入を防ぐことも忘れずに。

リスク管理の核心:塩分・発色剤・保存温度(ベーコン 燻製 時間 温度)

冷燻は“低温帯で時間をかける”性質上、衛生管理が生命線です。仕込み段階で塩2.5〜3.0%、プラハソルト#1(6.25%亜硝酸Na)約0.25%を守り、冷蔵2〜4℃で日数管理。ペリクル形成は4時間〜一晩。工程中は生肉の扱いを徹底し、器具・作業台・手指の交差汚染を避けます。冷燻後はそのまま食べない、仕上げで内部66〜71℃に到達させる――この原則を外さなければ、香りと安全は両立できます。

保存は空気接触を極小化して冷蔵1週間、冷凍は数か月が目安。解凍は冷蔵内でゆっくり行い、再冷凍は避けます。小さなお子さま、妊娠中・免疫が弱い方への提供は十分な加熱後のみに限定してください。温度計とタイマーを使い、“数値で確認”する姿勢が、ベーコン 燻製 時間 温度の再現性と安心を支えてくれます。

- 冷燻の本質:香り付けの工程。10〜27℃・薄い青煙・分割セッション。

- 季節設計:夏は無理をしない。やるなら氷トレイ+外付け発煙+短時間分割。

- 二段構えで安全:冷燻→休ませ→仕上げ加熱(66〜71℃)→休ませ→スライス。

- 器材と燃料:乾燥の良いペレット/中粒チップ、安定発煙器で“時間の読み”を安定化。

- 衛生・保存:塩・発色・冷蔵温度の基準を守り、“生食しない”を徹底。

季節・環境・器材で変わる補正|“同じ温度なのに時間が違う”の謎に答える

「庫内はいつも225°F(107℃)で回しているのに、今日は全然ゴールに届かない」——そんな日があります。原因は、温度という単一の数値の背後で、外気・風・湿度・高度・器材の熱容量・ドラフトがせめぎ合っているから。ここでは、ベーコン 燻製 時間 温度の再現性を押し上げるための“環境補正”を体系化します。迷いを減らすコツは、原因を「環境」「器材」「測定」の三層に分解し、それぞれに打ち手を持つことです。

外気温・風・高度:庫内温度の維持と時間誤差(ベーコン 燻製 時間 温度)

外気が低いほど放熱量は増え、同じ火力でも庫内の有効温度が下がるため、内部温度の立ち上がりが鈍ります。冬は予熱を長め(20〜30分)に取り、断熱カバーや風防で放熱・風を遮断。風は対流を強めて燃焼を加速させる一方、庫内の温度ムラも作るため、“薄煙がまっすぐ流れる程度”の吸気に絞ること。強風の日は、器材の向きを風下に背を向けて設置し、横風を減衰させるだけでも到達時間が−15〜30分変わります。

高度が上がると沸点が下がり、水皿の温度上限も下がります。結果、庫内の湿り気が相対的に増えず、表面乾燥が速くなって“ケースハードニング”(外硬内生)を招き、内部温度の伸びが遅れることがあります。対策は庫内温を5℃刻みで微増、もしくは水皿の量を減らして過乾燥を避けつつ、排気を少し絞り“しっとり目”の環境を作ること。海風が強い沿岸や標高差のある地域では、“予熱→30分運転のログ”(外気・庫内・内部の3点)をメモ化し、あなたの環境の“癖”を見える化しましょう。

ドラフト(排気)と湿度:煙の質と到達時間の相関(ベーコン 燻製 時間 温度)

ドラフトは温度計に現れにくい“第三のレバー”。排気を開けすぎると乾きが強まり、表面の水分が急激に抜けて内部温度の伝播が遅くなる一方、閉じすぎると燃焼がくすぶり酸味・すす臭+温度不安定に。目安は、白煙ではなく薄い青煙が一定に流れることです。湿度は水皿で底上げしつつ、大きな水面で“沸騰させない”運用がコツ。グラグラ沸かすと局所的に対流が荒れて温度ムラが増え、逆に到達時間が伸びるケースがあります。冬は水皿あり、夏は小さめの水皿か無しで軽く——と季節で切り替えるだけでも時間ブレが小さくなります。

“60〜65℃付近で内部温度の伸びが鈍る(プチ・スタル)”現象が出たら、排気を5〜10%開けて湿気を逃がす、庫内を+5℃上げる、肉の向きを半回転させる——の三手を試します。5〜10分で上昇カーブが戻れば成功。戻らない場合は燃料の供給(ペレット・炭)を少量だけ追加し、濃煙化を避けつつ立て直します。

断熱・風防・配置:ホットスポット回避で均一化(ベーコン 燻製 時間 温度)

器材の熱容量(蓄熱)は時間を安定化させる味方です。鋳鉄プレートやピザストーン、水皿など“重いもの”を1つ追加するだけで温度の波が和み、内部温度の上昇カーブが滑らかになります(過剰に入れすぎると立ち上がりが遅すぎるので1〜2点で十分)。配置は厚い側を熱源から遠ざける、庫内プローブは肉の高さ・15cm以内に置く、扉側に寄りすぎない——この三点セットでムラを抑制。風防は段ボールや耐熱布で十分ですが、排気を塞がないことだけは厳守です。

“脂だれ”が起きやすい日は、吊るし→横置きに変える、あるいは金網+受け皿で直下の熱を和らげます。脂がコイルや炭に落ちて燃え、瞬間的な過昇温を起こすと、同じ表示温度でも実効的な熱ダメージが増え、結果として水分喪失→時間延伸の悪循環に。受け皿に少量の湯を張ると温度バッファが働き、香りも澄みます。

測定の精度を上げる:プローブ校正・貫入位置・ログ化(ベーコン 燻製 時間 温度)

“同じ温度なのに時間が違う”の盲点は測定誤差。内部プローブは芯の最厚部へ垂直に入れ、脂の塊・皮に触れない位置に取り直します。庫内プローブは肉のすぐ横に。年に数回は氷水点(0℃)と沸点(地域の高度で差し引き調整)の二点で校正を確認。ログは15分ごとに外気・庫内・内部の3点を書き留め、“この条件で何分伸びたか”の経験を資産化します。次回の予測誤差がみるみる小さくなり、ベーコン 燻製 時間 温度の設計が手の内に入ってきます。

クイック補正チャート:症状→原因→即打ち(ベーコン 燻製 時間 温度)

| 症状 | 主因 | 即時の手当て | 次回の予防 |

| 内部60〜65℃で停滞 | 湿度過多/表面過乾 | 排気+5〜10%、庫内+5℃、半回転 | 水皿の量調整、乾燥(ペリクル)を見直し |

| 脂が落ちて温度乱高下 | 直下熱/受け皿なし | 受け皿に湯、火力微弱化 | 金網+受け皿、配置変更 |

| 表示は安定なのに遅い | プローブ位置/器材ムラ | 庫内プローブを肉の横へ移動 | プローブ二本化、蓄熱体の追加 |

| 酸味・すす臭が出る | 濃煙/燃料過多 | 燃料を減らし排気開度+5% | 薄い青煙を基準化、ペレットの乾燥徹底 |

| 外固内生(パサつき) | 過乾燥/高風速 | 排気を絞る、水皿を追加 | 風防・断熱、庫内210°Fから穏やかに |

- 環境を分けて考える:外気・風・湿度・高度は“温度表示に乗らない変数”。

- 器材に蓄熱を:重いバッファを1点入れて温度の波を和らげる。

- 測定を正す:プローブ位置・校正・ログで“同じ温度でも違う”を可視化。

- 即応三手:排気±、庫内±5℃、肉の半回転——まずはここから。

香りの設計図|樹種とベーコンの脂の相性を“時間×温度”で最適化

香りは偶然に降ってこない。ベーコンの脂は、熱で溶け出す瞬間に煙の成分を抱きとめます。ゆえにベーコン 燻製 時間 温度の設計と、樹種選びは二人三脚。ここでは、200〜225°F(93〜107℃)帯を基調としながら、樹種別の“香りの粒子”をどう脂に定着させるかを解像度高く整理します。焦点は三つ――(1)樹種ごとの質感、(2)チップ/ブロック/ペレットの時間設計、(3)投入タイミングのチューニング。あなたの台所で再現できる“香りの設計図”に落とし込みます。

ヒッコリー・リンゴ・チェリー:樹種別の温度帯と発煙時間(ベーコン 燻製 時間 温度)

王道のヒッコリーは、コクのある甘苦さと輪郭のはっきりした煙質。脂の多いベーコンと相性が良く、“主旋律”として据えやすい樹種です。庫内200〜225°Fで、立ち上がりの30〜60分は薄めの供給に留め、内部温度が50〜60℃へ乗って脂が動き始めてからボリュームを少しだけ上げると、苦味を抑えた深みが出ます。甘やかさを足したいならリンゴ。軽やかな果実香で、香りの滞空時間が長く、早め(投入直後〜30分)から細く流してベースを作るのが得意です。チェリー(サクラ)は赤みのある色づきと丸い甘さが魅力。風味は主張しすぎず、仕上げの30〜40分に重ねると“余韻”がきれいに残ります。

もう少しドライな線ならオーク(ホワイトオーク系)が堅実。タンニン由来の渋みが控えめに現れるため、塩が強い配合にも負けません。メスキートは個性が強く、短時間・低密度で使うのが吉。1.2kgの塊なら、メスキートは合計20〜30分程度の“アクセント使い”に留めるのが安全です。日本で入手しやすいブナはニュートラル寄りで、他樹種のつなぎ役に最適。どの樹種でも共通するのは、常に“薄い青煙”を保つこと。白く濃い煙は渋みとえぐみの原因で、同じ時間でも体験が劣化します。

| 樹種 | 香りの印象 | 得意なタイミング | 注意点 |

| ヒッコリー | 甘苦・厚み | 中盤(内部50〜60℃) | 供給過多は苦味に傾く |

| リンゴ | 明るい甘さ | 序盤〜中盤(立ち上がり) | 長時間でも重くなりにくい |

| チェリー(サクラ) | 丸い甘香・色づき | 仕上げ(終盤30〜40分) | 薄めに重ねて余韻づくり |

| オーク | 落ち着いたコク | 全域(ベース) | 強く焚くと渋み |

| メスキート | 力強い燻香 | 短時間のアクセント | 多用はえぐみ |

| ブナ | ニュートラル | 混合の土台 | 単独なら長めに |

樹種の混合比は、ヒッコリー5:リンゴ3:チェリー2の“甘苦バランス型”や、オーク6:チェリー4の“落ち着き+余韻型”などが扱いやすい出発点。配合は味覚日記に残し、同じ庫内温度・所要時間でも香りがどう変わるかを検証していきましょう。

チップ/ブロック/ペレット:発煙の立ち上がりと持続時間(ベーコン 燻製 時間 温度)

チップは立ち上がりが速く、10〜20分単位でオン・オフしやすいのが利点。序盤の“香りの下地作り”や、仕上げの“余韻の一刷毛”に向きます。ブロック(チャンク)は持続が長く、庫内が安定しているときに“基調香”を淡々と供給する役。200〜225°F帯で45〜90分の持ちが見込め、燃えすぎない位置に置けば温度の波を作りにくい。ペレットは規格が揃っており、再現性が高いのが最大の魅力。スモークチューブやペレットグリルで、一定流量の薄煙を長時間(60〜120分)キープできます。

“水に浸す”テクニックは、基本的に推奨しません。水分を含んだ木材は温度を奪い、白く湿った煙を生みやすく、同じ時間でも香りの質が下がります。むしろ、乾燥度の高い燃料を用意し、供給量をこまめに調整する方が、ベーコン 燻製 時間 温度の読みが安定します。チップはひとつかみ、ペレットはチューブの1/3〜1/2量から始め、香りが立ってきたら補給を最小単位で。過不足のコントロールが、最短で“ちょうどいい”に届く鍵です。

また、燃料の配置も重要です。熱源直上は温度が荒れやすく、脂落ちによるフレアのリスクも。間接ゾーンに燃料皿を置く、もしくは熱源と肉の間に遮熱板や水皿を挟み、温度の波を丸くしておくと、所要時間の予測が整います。

軽やか〜濃厚へ:投入タイミングと総燻製時間のチューニング(ベーコン 燻製 時間 温度)

香りの印象は、“いつ、どれくらいの密度で”煙を流したかで変わります。ベーコンは内部温度40〜55℃までが最も香りの乗りが良く、脂が柔らかく動き始める50〜60℃で“定着”が進みます。そこで私の基本線はこうです。序盤(0〜30分)はリンゴやブナで薄く“下地”。中盤(30〜90分)はヒッコリーやオークで骨格を作り、内部温度が60℃付近に差し掛かったら供給を少し控えめに。終盤(仕上げ30〜40分)にチェリーでふわりと“余韻”。総燻製2〜3.5時間の中で、香りの波形を描くイメージです。

“濃くしたい”ときに時間だけをむやみに伸ばすと、苦味や渋みが前に出ます。代わりに、密度のピークを中盤に寄せる、終盤は弱く速やかに抜ける、といった配分の再設計が効果的。同じ合計時間でも、余韻の透明度が変わります。対して“軽やかに”したいなら、序盤の下地を薄く短くし、中盤の骨格を控えめに。内部65℃を超えたら潔く供給を止め、温度でゴール、香りは引き算に切り替えます。

色づき(マイラード由来の褐色)は温度と時間の掛け算ですが、煙の成分も寄与します。チェリーやヒッコリーは色が載りやすい一方、濃煙は“すす”で汚れたような色に。薄い青煙を保つこと、そして庫内210→220→225°Fの階段運用でゆっくり押し上げることが、香りも色も美しく仕上げる近道です。

- 甘苦クラシック:ヒッコリー5:リンゴ3:チェリー2/総2.5h/終盤チェリー30m。

- 軽やかクリーン:リンゴ7:ブナ3/総2h/中盤は短め、終盤供給なし。

- 落ち着きと余韻:オーク6:チェリー4/総3h/中盤厚め、終盤はごく薄く。

トラブル診断と再設計|“時間も温度も合っているのに”を救う

数値は正しかったのに、出来上がりが思っていた表情と違う。ベーコン作りには、そんな「もう一歩」があります。この章は、ベーコン 燻製 時間 温度の観点で起きやすい不具合を、症状→原因→即時の手当て→次回の再設計の順でほどきます。目的は責任の所在探しではありません。“今日の1本”を次回の安定に変えること。小さな修正で、香りも口溶けも、驚くほど整います。

しょっぱ過ぎ・香りが弱い:塩分とペリクルの時間再配分(ベーコン 燻製 時間 温度)

最も多いのが「塩が勝った」「煙が乗らない」。塩辛さは、乾塩の配合や日数が強すぎるか、塩抜きの時間・厚み補正が不足しているサインです。即時対応は再塩抜き(冷水15〜30分)で緩和し、フライテストで再判定。次回に向けては塩2.5%→2.3%へ微減、または日数−1日を試します。一方で香りが弱い場合は、ペリクル不足が疑わしい。表面が湿っていると煙は弾かれ、同じ庫内温でも到達時間が無駄に伸びます。冷蔵2〜4℃で4時間〜一晩の乾燥を徹底し、序盤(投入〜30分)は薄煙で「下地」を作りましょう。

もう一つは、濃煙ゆえに“香りが弱く感じる”錯覚。白く濃い煙は酸味・渋みで舌を疲れさせ、香りの分解能を落とします。薄い青煙を合図に、供給量を最小単位で整えるのが正解。庫内200〜210°Fの守りから入り、中盤で220〜225°Fにゆっくり寄せると、香りの定着が滑らかになります。

脂落ち・パサつき:温度上振れと休ませ時間の見直し(ベーコン 燻製 時間 温度)

パサつきは、庫内上振れと過乾燥の合わせ技で起きます。投入直後の温度ドロップに反射的に火力を上げると、10〜15分後に過昇温。脂が一気に溶け出して落ち、瞬間的に高い実効熱が当たり、結果として水分が抜けます。対策は予熱を十分に(15〜30分)、投入後は様子見の5〜10分を設けること。受け皿に少量の湯を張り、間接ゾーンに配置して直下熱を避ければ、同じ表示温度でも体験は変わります。

もう一つの鍵はチル(休ませ)。取り出し直後に切ると、細胞間の水分がにじみ出てパサつきの印象が強まります。網で粗熱10〜20分→ラップ密着→冷蔵2〜4℃で最低4時間、理想は一晩。この待ち時間が、脂の締まりと切り口の美観を作ります。次回の再設計では、序盤200°F→中盤220°F→終盤225°Fの“階段運用”にし、濃煙・高風速を避けて薄い青煙を常態化させましょう。

スライス崩れ・ムラ:冷却温度と待機時間の最適点(ベーコン 燻製 時間 温度)

均一に切れない、端がほつれる、色ムラが出る――これらはチル不足か刃の管理不足が主因です。スライスは「冷たさ」が武器。よく冷えた状態で刃を温める(湯で軽く温め→ふき取り)と、脂がすっと開きます。刃は一回ごとに布で拭い、酸化面を最小化。厚い塊は半冷凍(中心がうっすら硬い)まで冷やすと、3mm厚でも縁が整います。

ムラは、プローブ位置や配置も関係します。細い側を熱源から遠ざけ、庫内プローブは肉と同じ高さ・15cm以内。途中で半回転を一度入れるだけで、内部温度の偏差が縮まり、総時間も短縮します。次回はタイムラインに“回転の時刻”をメモ化し、再現性の核にしましょう。

内部温度が伸びない:湿度・ドラフト・燃料管理(ベーコン 燻製 時間 温度)

「60〜65℃で止まったまま」が続くときは、湿度過多か乾燥過多のどちらかです。湿度過多なら排気を5〜10%開ける、庫内を+5℃上げる、肉を半回転――の三手で回復を狙います。乾燥過多(ケースハードニング気味)なら、排気を少し絞る、水皿を少量追加して表面の熱ストレスを和らげます。

燃料は少量ずつ補給が鉄則。ペレットはチューブの1/3〜1/2から、チップはひとつかみ単位で。供給過多は濃煙と温度乱高下の元。薄い青煙を維持し、時間ではなく温度でゴールする意識に戻ります。ログに15分ごとの外気・庫内・内部を書き、次回の予測精度を上げていきましょう。

酸味・すす臭・えぐみ:煙密度と清掃サイクル(ベーコン 燻製 時間 温度)

口の奥に残る酸味やヤニ臭は、濃煙・樹脂汚れ・湿った燃料が三大要因です。即時の手当ては燃料を減らす/入れ替える、排気を+5〜10%開けて流速を作る、庫内を−5℃落として燃焼を落ち着かせる。次回の再設計では、燃料の乾燥、チューブやダクトのヤニ清掃、樹種の見直し(オーク/リンゴ中心へ)を。濃煙に頼った“時間延長”は逆効果です。

クイックリファレンス:症状→手当て→再設計(ベーコン 燻製 時間 温度)

| 症状 | 即時の手当て | 次回の再設計 |

| 塩が強い | 再塩抜き15〜30分/フライテスト | 塩−0.2〜0.5%/日数−1日/厚み別に塩抜き延長 |

| 香りが弱い | 乾燥不足→冷蔵4〜24hへ/序盤は薄煙 | ペリクル徹底/序盤リンゴ・中盤ヒッコリーで骨格 |

| パサつき | 受け皿+間接ゾーン/庫内−5℃ | 階段運用200→220→225°F/チル一晩 |

| 内部が伸びない | 排気+5〜10%/庫内+5℃/半回転 | 水皿量の最適化/燃料は少量頻投 |

| 酸味・すす臭 | 燃料減/排気+5〜10%/庫内−5℃ | 乾燥燃料・清掃・樹種見直し |

| スライス崩れ | 冷蔵4h以上→半冷凍補助/刃温め | チル徹底/切る直前まで冷やす運用 |

- 症状を四分法で:塩・水分・煙・測定。どこがずれたかを即断。

- 即時の三手:排気±/庫内±5℃/肉の半回転。迷ったらまずここ。

- 次回の資産化:15分ログ・回転時刻・燃料量をメモ。再現性が劇的に上がる。

FAQ|読者の“ここが知りたい”を時短で解決(ベーコン 燻製 時間 温度)

最後の仕上げに行く前に、よく届く質問を「最短で迷いを消す答え」に整えます。ここでも軸はベーコン 燻製 時間 温度。結論を先に、すぐ使えるチェックリストを後ろに置いて、台所の迷子時間をゼロにしていきましょう。

家庭用温度計の選び方と測定のコツ(ベーコン 燻製 時間 温度)

まずは温度計。再現性の9割はここで決まります。選びの基準は三つ。第一に、芯温の突き刺し型(プローブ)があること。細径(1.5〜2.0mm)だと肉へのダメージが小さく、上昇カーブを壊しません。第二に、庫内用の耐熱プローブを別に持てること。肉と同じ高さ・15cm以内に置けば、“環境”と“ゴール”の二本立て計測が実現します。第三に、レスポンスの速さ(3〜5秒で表示が安定)と、バックライトなど現場で助かる機能があること。

測定のコツは、貫入位置と角度です。芯の最厚部に対して垂直に入れ、脂や皮の層を避けると誤差が減ります。取り付け直後は内部循環が乱れるので30〜60秒待ってから値を読むと安定。校正は氷水(0℃)と沸点(地域差あり)の二点で季節に一度。表示がズレているなら、まずはそこを正すとベーコン 燻製 時間 温度の“見立て違い”が一気に解消します。

安全に配慮した保存期間・再加熱の温度と時間(ベーコン 燻製 時間 温度)

仕上がったベーコンは冷蔵2〜4℃で約1週間、冷凍で数か月がひとつの目安です。品質を落とさない鍵は、空気接触の最小化。真空パックやジッパーバッグ+水置換で密封し、厚めのスライスはシートで一枚ずつ挟むと酸化臭が出にくい。解凍は冷蔵内で24時間前後かけてゆっくり。再冷凍は食感と香りを損ねやすいので避けましょう。

再加熱は、中心温度が60℃台に軽く乗るくらいを目安に、弱火で脂を溶かしながら。厚切りはフタをして弱火3〜5分で蒸し焼き気味に、薄切りは中弱火1〜2分でサッと。電子レンジは「部分的な過加熱→油臭」のリスクがあるので、短時間×様子見で。塩気が強いと感じたら、水をほんの少し加えて蒸らし、余剰塩分を表面ににじませてからキッチンペーパーで押さえると角が取れます。

オーブン・ベランダ・キャンプ:環境別の代替手順(ベーコン 燻製 時間 温度)

スモーカーがなくても、手順の骨格を守れば十分においしく仕上がります。オーブンなら、庫内90〜110℃で温度一定の「仕上げ加熱」を担当させ、香りはスモークチューブを併用して付与。ベランダ運用は、風防と近隣配慮が肝心。薄い青煙を基準に、短時間×複数回で香りを重ねると苦情リスクが下がります。キャンプでは直火を避け、炭の間接ゾーンを作って200〜225°F(93〜107℃)を維持。風が読めない日は、“序盤は低め・後半で追い上げ”にすると失敗が減ります。

いずれの環境でも、プローブは二本(庫内と内部)を基本に、15分ごとの温度ログを簡単にメモ。これだけでベーコン 燻製 時間 温度の予測誤差が大幅に小さくなり、次回の調整が圧倒的に楽になります。

「時間の目安」と「温度のゴール」どっちを優先?(ベーコン 燻製 時間 温度)

結論は明快。温度がファースト、時間はセカンドです。時間の目安は段取りと燃料計画のために重要ですが、完成の判断は内部温度で行います。同じ「2時間」でも外気や肉厚で意味が変わるからです。内部66〜71℃の範囲をゴールに設定し、キャリーオーバーを見越して−1〜2℃手前で止める。これを守れば、体験は安定します。もし時間が予定より伸びたら、排気+5〜10%/庫内+5℃/肉を半回転の三手で回復を図るのがベストプラクティスです。

冷燻だけで食べられる? ナイトリットは必須?(ベーコン 燻製 時間 温度)

冷燻だけでは食べません。冷燻は香り付けの工程であり、加熱殺菌ではないからです。必ず熱燻やオーブンで内部66〜71℃に到達させてから食べましょう。ナイトリット(発色剤)は風味と色の安定・保存性に寄与しますが、取り扱いには厳密さが必要。家庭ではプラハソルト#1(6.25%亜硝酸Na)約0.25%(肉重量比)が標準設計です。過量は厳禁、0.1g単位で計量し、均一化と低温(2〜4℃)管理を守ること。無添加で作る場合は、衛生管理をより厳格に、保存は短めに、食べる直前の十分加熱を徹底してください。

香りが強すぎた/弱すぎた時の“最短リカバリー”(ベーコン 燻製 時間 温度)

強すぎるときは、薄切り→弱火で脂を抜く、低温オーブン(90〜110℃)で10〜20分の「香り落ち着かせ」を併用。翌日以降の方が香りは丸くなるので、可能なら一晩休ませるのが得策です。弱すぎるときは、仕上げの再燻を軽く(15〜30分)足すか、料理側で補う(オーブン焼き・ソテーでマイラード香を追加)。いずれも温度優先で、内部を加熱しすぎてパサつかせないよう注意しましょう。

- 温度計は二本立て:庫内=環境、内部=ゴール。薄い青煙と15分ログを習慣化。

- 保存は“空気を敵に”:真空・密封・冷蔵2〜4℃。解凍は冷蔵内でゆっくり。

- 代替手順:オーブンは仕上げ加熱、香りはスモークチューブで補う。

- 判断軸:温度で決める/時間で整える。迷ったら内部66〜71℃。

まとめ|ベーコンの燻製は“温度で決め、時間で整える”

長い道のりをここまで一緒に歩いてくれて、ありがとう。あなたの台所で起こる小さな揺らぎ――外気、風、湿度、器材のクセ――それらはコントロールできない偶然のようでいて、実は手の内に収められる必然でもあります。本記事の核はただ一つ、完成の判断は内部温度、段取りと再現性のために時間を使う、という秩序でした。庫内200〜225°F(93〜107℃)という静かなゆりかごの中で、芯を66〜71℃へ導く。そこに至るまでの“移動時間”は環境で揺れて当たり前。だからこそ、二本の温度計(庫内/内部)と、薄い青煙、そして15分ログが、あなたの最短ルートになります。

下ごしらえでは、塩の設計(乾塩2.5〜3.0%+砂糖0.8〜1.5%目安)、冷蔵2〜4℃で5〜7日の静かな時間、塩抜き30〜90分、そして4時間〜一晩の乾燥でペリクルを育てました。仕込みが整っていれば、同じ庫内温でも香りの乗りが均質になり、狙いの内部温度までの道のりは短く、なめらかになります。熱燻では、予熱15〜30分を丁寧に、投入後の温度ドロップに焦らず、200→220→225°Fの階段運用で揺れを丸く。取り出したら−1〜2℃手前で止め、10〜20分の粗熱取りから冷蔵で一晩のチルへ。待つことは、最短でおいしくする勇気です。

冷燻は“香りの増幅器”。10〜27℃の低温帯で4〜6時間×複数回のセッションを分け、翌日に休ませて角を落とし、最後は必ず仕上げ加熱で内部66〜71℃へ。安全はおいしさの土台であり、ナイトリット(#1 約0.25%)の取り扱い、冷蔵温度、交差汚染の回避は、家庭での小さなHACCPです。季節・環境・器材の補正も、やることは変わりません。風を切り、断熱を足し、プローブを正しい位置へ。もし“60〜65℃で伸びが鈍る”なら、排気+5〜10%、庫内+5℃、肉を半回転――この三手を反射で打つ。

香りは設計できます。ヒッコリーで骨格、リンゴで明るさ、チェリーで余韻。チップは短筆、ブロックは長筆、ペレットは定規。薄い青煙で中盤にピークを作り、終盤は引き算。濃くしたい日は“時間”ではなく“配分”を変える。軽やかにしたい日は、序盤の下地を薄くして、ゴールは温度にまかせる。どの一枚にも、あなたの意図が透けて見えるはずです。

それでも時には、思いがけない表情で上がってくる日があるでしょう。塩が勝ったら塩抜きと配合微調整、香りが弱ければペリクルと供給密度、パサついたら予熱と休ませ、酸味が立ったら燃料と清掃、スライスが崩れたら“冷たさ”を味方に。症状→原因→即時の手当て→次回の再設計という回路を身につければ、失敗は“次の成功の仕込み”に変わります。

最後に、明日から使える一枚レシピを置いておきます。

仕込み:乾塩2.7%+砂糖1.2%(#1 0.25%任意)→冷蔵2〜4℃で5〜7日→塩抜き30〜90分→乾燥4〜24時間。

熱燻:予熱20分→庫内210°Fで投入→薄煙で30分→220°Fへ→中盤はヒッコリー主体→終盤はチェリー軽く→内部69〜70℃で上げ。

仕上げ:粗熱10〜20分→冷蔵一晩→薄切りは中弱火1〜2分、厚切りは弱火3〜5分。

ログ:15分ごとに外気・庫内・内部、燃料量、排気開度、肉の向きを記録。

ベーコンは、台所で育てられる“習慣の料理”です。温度で決め、時間で整え、記録で磨く。今日の一本が、あなたの“定番”になりますように。火を消したあと、指先に残る香りがやさしく語ってくれます――また作ろう、あの香りで。

コメント