台所に立つと、時刻はゆっくりと溶けていきます。鍋の湯気の代わりに、今日は淡い青煙が静かに立ちのぼる。燻製の時間一覧は、いわばその煙を地図にする羅針盤です。食材、温度、湿度、風向き、そしてあなたの気分。そのすべてが「何分いぶすか」を少しずつ動かしていきます。この記事では、時間は目安、芯温が真実という原則を合言葉に、迷いを減らし、再現性を高め、香りのピークを逃さないための使い方を示します。最初の章では、この「一覧」の読み方と活かし方を、キッチンでそのまま役立つ言葉だけでまとめました。

【総覧】燻製の時間一覧(使い方と見方)

ここは記事全体の“操作説明書”。まず、一覧表の設計思想と読み解き方を共有します。ポイントは3つ。ひとつめは庫内温度と方式(熱燻/温燻/冷燻)を軸にすること。ふたつめは目安時間に縛られず、芯温と見た目でゴール判定を行うこと。みっつめは、季節や器具の差を補正する“体内計算”を持つことです。以下のh3で順に深め、最後にミニサンプル表も載せます。

一覧表の構成:温度・方式・芯温・推奨木材の関係

この一覧は、各食材を「庫内温度 → 目安時間 → 必須芯温 → 仕上がりの目印 → 推奨チップ/ウッド → 注意点」の順で並べます。狙いは、時間だけを追って“過燻”や“未加熱”を招かないこと。たとえば鶏ももなら110〜120℃・90〜150分・芯温74℃以上、という三点セットを先に確定し、そこへ「皮の張り」「肉汁の透明度」という視覚・触覚のゴールを添えます。木材は“強・中・穏”の三段階で提示し、香りの濃さを時間ではなく樹種でも調整できる設計にします。

また、方式の欄は味の輪郭を決める重要ピースです。熱燻は短時間で加熱完了まで運べるが乾燥しやすく、温燻は加熱と香りを両立、冷燻は風味付けが主で安全管理の比重が上がります。方式が変われば、同じ“◯分”でも意味が変わる――これを見間違えないために、一覧では方式を大きく表示し、時間は二次情報として扱います。

- 列の固定観念:温度→時間→芯温→目印→木材→注意

- 太字の優先順位:芯温・方式(時間は細字)

- 注意欄:保存・冷却・再加熱の可否を要約

“時間は目安・芯温が最優先”の理由と温度計の選び方

なぜ時間は目安にすぎないのか。理由は単純で、熱の伝わり方が環境に強く依存するからです。肉の厚み、初期の中心温度、脂の量、外気温、湿度、風量、器具の断熱――これらは同じ120分という数字をまったく違う実体に変えてしまいます。だからこそ、刺し温度計で芯温を測ることが最重要。庫内温度計とセットで運用し、「庫内◯℃で◯分経過、芯温が◯℃」という三点で状況を判断します。

温度計は反応が速く先端が細いタイプが扱いやすい。ブリスケットなど長丁場ではワイヤー式の常時監視型が便利です。庫内温度はフタの温度計だけを信用せず、食材と同じ高さにプローブを置くのがコツ。さらに、“安全温度”の表を手元に置き、時間ではなく芯温で提供可否を決める習慣をつけましょう。

- 刺し温度計:先端1〜2mmの高速タイプがベター

- 庫内温度計:食材と同じ高さに配置(上段は高温になりがち)

- 判定順序:時間<庫内温度<芯温(芯温が最終審判)

季節・湿度・風量が「時間」に与えるブレの補正方法

冬のベランダと夏のキャンプサイトでは、同じレシピでも進み方が違います。外気が冷たいほど熱は逃げ、乾いた風ほど表面は早く乾きます。目安として、外気温が10℃下がるごとに加熱時間が数%延びると見積もり、庫内温度を+5〜10℃上げるか、風量を絞って熱を抱え込む選択を。湿度が低すぎる場合は水皿を入れて湿り気を足し、過乾燥による表面硬化(スモークリング前の“乾きすぎ”)を防ぎます。

風量は香りの乗りにも直結します。風が強い=煙が滞在しない=香りが薄い。このとき時間を伸ばしても乾燥だけが進むので、火床を小さくし、排気をやや絞るなどして滞留時間を確保しましょう。逆に、煙が濃すぎて苦味が出るときは、チップ量を半分にし、時間を+20〜30%延長して“薄く長く”の戦略に切り替えると角が取れます。

- 寒冷時:庫内+5〜10℃/風量↓/水皿あり

- 高温時:庫内−5℃/木材を穏やか系に/休ませ長め

- 乾燥時:水皿で湿度↑、ラップ休ませで仕上げを整える

まず見るべき“目印”とゴール設定(色づき・表面の乾き・香り)

数字に頼り切らないための“目印”を最初に決めておくと、現場で迷いません。代表的なのは色づき、表面の乾き具合(ペリクル)、立ちのぼる香りの質です。色は“こげ茶の一歩手前”で止めるのが上品。表面は指先で軽く張りを感じる程度がベストで、ベタつくなら乾燥不足、ひび割れるなら乾燥過多。香りは、鼻腔の奥で甘さと木質感が同居する“丸い煙”になったらゴールが近いサインです。

仕上がりの再現性を高めるには、休ませ(ラップや保存袋)で10〜30分ほど香りを落ち着かせる工程を“時間”に含めて設計します。これにより、同じ目安時間でも角の取れた香りに着地しやすくなります。※注意:休ませで内部温度が上がる“余熱”があるため、芯温は目標−1〜2℃で止めると狙い通りに収まります。

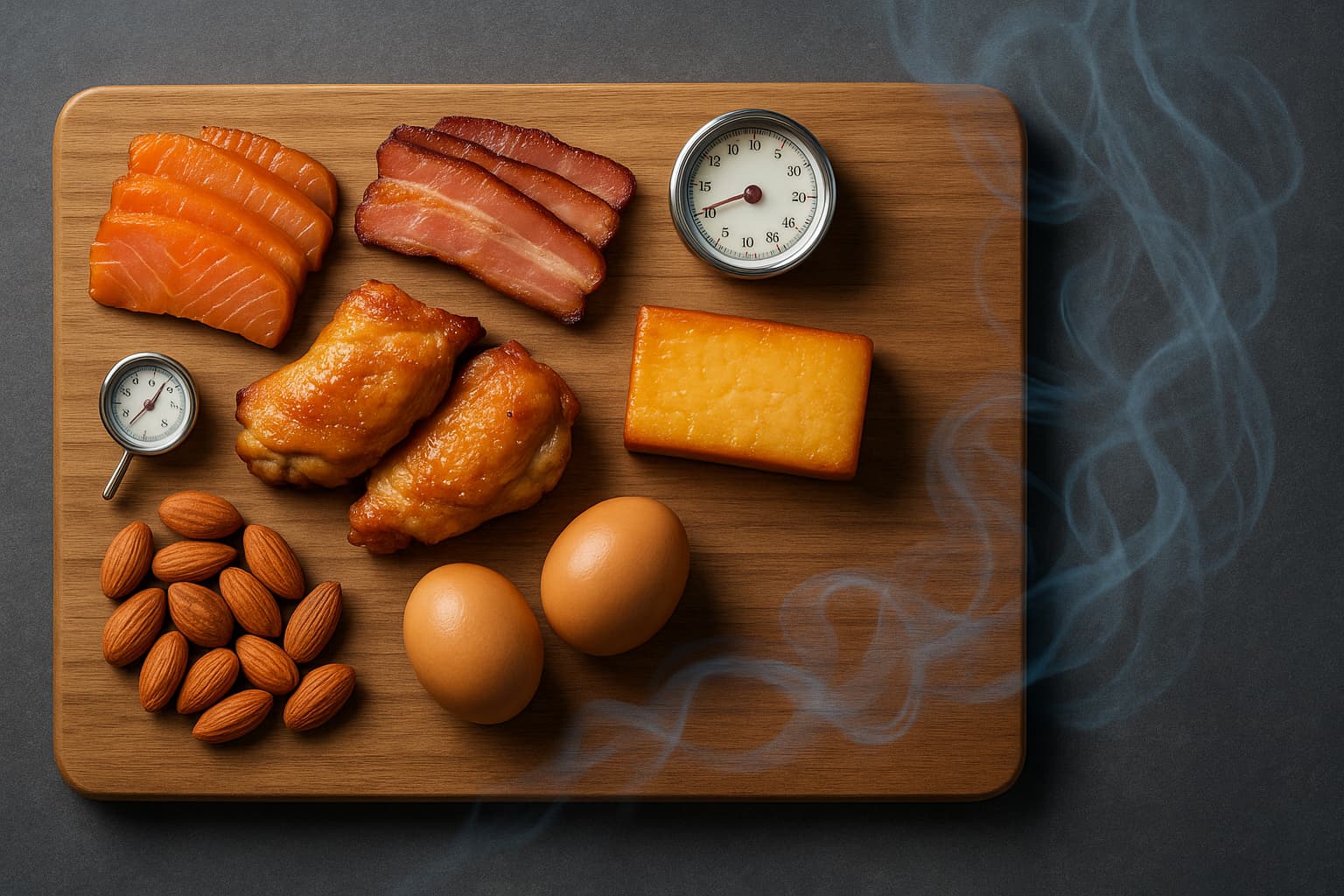

以下は「燻製 時間 一覧」の見方を掴むためのサンプルです(値は一般的な目安)。

| 食材 | 方式 | 庫内温度 | 目安時間 | 必須芯温 | 推奨木材 | ゴールの目印 |

| 鶏もも | 熱燻〜温燻 | 110〜120℃ | 90〜150分 | 74℃以上 | サクラ/オーク | 皮が張る・肉汁ほぼ透明 |

| サーモン | 温燻〜熱燻 | 85〜110℃ | 60〜120分 | 63℃以上 | リンゴ/サクラ | 表面がにじむ脂・層がふっくら |

| チーズ | 冷燻 | 10〜25℃ | 60〜180分 | —(加熱なし) | ブナ/フルーツ系 | 色が薄琥珀・ベタつかない |

このフォーマットに慣れれば、どんな食材でも「温度と芯温を先に決め、時間は後から合わせる」という正しい順序で進められます。最短距離でおいしさへ辿り着くための合言葉は、“時間は導線、芯温がゴール、目印で微調整”です。次章からは方式別にレンジと代表時間を深掘りし、その後に肉・魚介・卵・乳・ナッツの個別チャートへと続きます。

方式別:熱燻・温燻・冷燻の時間と温度の「正解」

同じ「燻製」でも、方式が変われば時間の意味も仕上がりの景色も変わります。ここでは熱燻・温燻・冷燻という三つの軸を、それぞれの温度帯・時間レンジ・得意食材・注意点で整理します。前章のとおり、時間は目安であり、芯温と目印が最終判定です。三方式を正しく使い分けられると、あなたの「燻し時間」は短縮され、再現性は跳ね上がります。ひとつずつ“なぜそうするのか”の理由とともに、現場で役に立つ具体策を重ねていきましょう。

熱燻:高温短時間で仕上げるときの温度帯・代表時間

熱燻(ねっくん)はおおむね93〜130℃、家庭では110〜120℃を軸に据えると安定します。最大の利点は「短時間で提供温度まで到達できること」。鶏もも・手羽・スペアリブ・ソーセージなど、芯までしっかり加熱したい食材と相性が良く、目安時間は30分〜数時間の世界です。香りは濃く乗りやすい反面、乾燥が進みやすいので、水皿の併用・風量の絞り・脂の出方の観察が“時短とジューシーさ”の両立ポイントになります。

実務のコツとしては、火床を小さく安定させ、薄い青煙(スモークが透明寄り)を保つこと。煙が白く濃いと、短時間でも苦味が出やすく、時間の貯金を台無しにします。香りの強いヒッコリーやサクラを使うなら、チップ量は少なめ、燃焼は間欠的に。逆に香りが弱いと感じたら、チップではなく“時間+10〜20%”を優先して延ばすと角が立ちにくいです。仕上げは休ませ(10〜20分)を時間設計に含め、表面の角を落として香りをなじませましょう。

代表的な時間レンジの感覚値は、鶏手羽:60〜90分/骨付きもも:90〜150分/スペアリブ:4.5〜6時間(包みを使えば短縮可)。ソーセージは太さで大きく変わるため、芯温74℃到達を最終ゴールに据えて、表面の色づきが“焦げ茶手前”で止まるよう火力を微調整します。脂の多い部位は滴下で火床が暴れやすいので、受け皿やアルミパンで炎上を予防してください。

温燻:加熱と香りのバランスを取る時間設計

温燻(おんくん)は60〜80℃帯を主戦場に、“加熱しつつ香りを丁寧に重ねる”方式です。熱燻よりも時間は長くなり、食材の厚み次第で1〜3時間が目安。サーモンや白身魚、鶏胸、ベーコンの仕上げ工程、チーズ以外の乳製品に穏やかに香りを乗せたいときに向いています。ペリクル形成(表面乾燥)が香り定着の生命線で、冷蔵庫内で30分〜数時間の乾燥を済ませてから庫内へ入れると、同じ“60分”でも仕上がりの密度が段違いになります。

温燻で失敗しやすいのは、温度がぶれて結果的に熱燻化してしまうこと、あるいは逆に低すぎて“冷燻寄り”に傾き、加熱が進まず安全温度に届かないことです。ここで役立つのが二本の温度計。庫内温度は±3〜5℃の範囲に収めることを目標に、芯温と見比べて進みの遅速を判断します。煙質は熱燻よりもさらに“薄く長く”。チップはフルーツ系(リンゴ・サクランボ)やオークなど中庸を選び、香りは時間で積む意識が安全です。

魚は“脂がにじむ→表面がつややか→層がふっくら”の順でゴールサインが出ます。鶏胸は乾きやすいので、庫内湿度を水皿で確保し、休ませを長めに取るとしっとり仕上がります。ベーコンの仕上げ温燻は、芯温63〜71℃の好みラインへゆっくり近づけ、色づきが浅い間は時間で調整しましょう。ここでも「時間を信じすぎない」姿勢が最後の味を整えます。

冷燻:低温長時間のメリットと家庭でのリスク管理

冷燻(れいくん)は10〜30℃帯。食材を加熱せずに煙の香りだけを付与するため、チーズ・ナッツ・塩気のある乾燥食材など“低リスク食材”と相性が良い一方、食肉の冷燻は家庭では安全管理が難しいという前提を強く意識してください。とくに長時間・低温・低酸素条件はボツリヌスリスクと向き合う領域です。家庭で冷燻を行う場合は、外気温が低い季節に限定し、保冷剤や氷トレイ、コールドスモークジェネレーターを使って庫内温度を確実に低く保つ運用が現実的です。

チーズやナッツであれば、60〜180分の範囲で香りを“薄く長く”重ね、冷蔵で数日〜1週間の後熟を前提に設計すると角の取れた風味に落ち着きます。煙が濃すぎると酸味・渋みが前に出るため、燃焼面積を小さく・空気は細く通すが基本。肉類をどうしても冷燻したい場合は、塩分・砂糖・乾燥工程・pH・保存温度の複合管理が必要で、芯温での安全担保ができない方式であることを忘れないでください。家庭では非肉類に限定し、衛生面に疑問があればすぐ中止する判断が賢明です。

運用のテクニックとしては、燃焼源と食材を距離で離す(配管やスモークチューブ)、庫内に氷を置いて温度上昇を抑える、凝縮水(タール分を含む)を落とすために天面に傾斜と受け皿を設ける、など。時間は気温と器具に大きく左右されるので、香りの質を鼻で見極める訓練がもっとも効きます。甘さとウッディが同居する“丸い香り”に達したら、そこで止めて後熟に委ねましょう。

方式切替の判断軸:目的(食感・保存性・香り密度)から引く逆算

「この食材をどうしたいか」を先に決めると、方式は自然に決まります。食感(しっとり/ほろほろ)・保存性(その場で食べる/日持ち)・香り密度(控えめ/しっかり)の三要素をスライダーで考え、ゴールから逆算しましょう。たとえば、今日の夕食で温かく食べたい鶏手羽なら熱燻で短時間に加熱完了まで持っていく。サーモンをしっとり仕上げたいなら温燻でゆっくり芯温に近づける。チーズを強くしすぎずに香らせたいなら冷燻+後熟が最短です。

もうひとつの判断軸は場の制約。ベランダや集合住宅で煙を抑えたいなら、温燻 or 低温寄り熱燻+スモークウッドが近隣配慮と両立しやすい。キャンプで時間がないときは、熱燻+薄煙+休ませ長めで“早いのに角がない”仕上がりを狙えます。安全面を最優先するなら、加熱が必要な食材は熱燻/温燻で芯温到達をルール化し、冷燻は非肉類に限定。最後に、方式を途中で切り替えるという選択肢(例:温燻で香り→短時間の熱燻で仕上げ)も有効で、時間と安全と香りを“いいとこ取り”できます。

判断を早くするためのポケットチャートを置いておきます。

- とにかく早く提供したい:熱燻(110〜120℃)/薄煙/休ませ長め

- しっとり+香りを積みたい:温燻(60〜80℃)/水皿/ペリクル重視

- 非肉類をやさしく香らせたい:冷燻(10〜25℃)/後熟必須

- 煙を抑えたい場:温燻寄り/ウッド小さめ/蓋の開閉最小

- 安全を最優先:芯温判定>時間/加熱必要食材は冷燻にしない

方式を選ぶとは、温度と時間の配分を選ぶこと。数字を“ゴールではなく、船を運ぶ潮流”として扱えば、あなたのキッチンで最短距離の正解に辿り着けます。さあ次章からは、肉(鶏・豚・牛)を例に、方式ごとの「時間の使い方」をさらに具体的な数値と目印で落とし込みます。

食材別の燻製時間一覧:肉類(鶏・豚・牛)

肉類は「旨み=脂と水分のコントロール」「安全=芯温の担保」「香り=煙の滞在時間」の三点で設計します。本章では、現場で即使える燻製 時間 一覧として、部位ごとの庫内温度/目安時間/必須芯温/ゴールの目印をまとめ、さらに“なぜその時間になるのか”まで踏み込みます。数字はあくまで出発点。時間は導線・芯温がゴール・目印で微調整という原則で、あなたの台所仕様に最適化してください。

鶏(もも・胸・手羽):74℃到達までの時間と皮の仕上げ

鶏は皮の乾き具合と脂の溶け出しが時間を左右します。庫内は110〜120℃が扱いやすく、熱燻寄りに設計すると短時間で提供温度へ届きます。必須芯温は74℃以上。ももは脂が多く温まりにくいため90〜150分、胸は乾きやすいので60〜120分を目安に水皿で湿度を確保しつつ進めます。手羽は表面積が大きく60〜90分で色づきが先行するため、早めに煙を薄くして“苦味の角”を抑えるのがコツです。

皮をパリッと仕上げたいなら、庫内安定後に蓋を最小限しか開けないこと、火床直上に脂が落ちないよう受け皿を入れること、仕上げ前に5〜10分だけ排気をやや開けて湿度を下げること。この3点で同じ90分でも仕上がりが変わります。休ませは10〜20分を設計に含め、肉汁を落ち着かせてから提供すると、香りの角が取れて“しっとり”が長持ちします。

| 部位 | 方式/庫内温度 | 目安時間 | 必須芯温 | 推奨木材 | ゴールの目印 |

| もも(骨付き) | 熱燻寄り/110〜120℃ | 90〜150分 | 74℃+ | サクラ/オーク | 皮が張る・肉汁ほぼ透明 |

| 胸 | 温〜熱燻/105〜115℃ | 60〜120分 | 74℃+ | リンゴ/サクランボ | 表面つや・押して弾力あり |

| 手羽 | 熱燻/115〜125℃ | 60〜90分 | 74℃+ | サクラ少量 | 骨際まで色、脂が透明 |

- 下ごしらえ:塩は1.2〜1.5%(肉重量比)+砂糖0.3〜0.5%。乾燥で薄いペリクルを。

- 乾燥過多対策:水皿+排気は絞りすぎない。煙は薄い青を保つ。

- 提供直前:休ませで余熱上昇を見込み、目標芯温−1〜2℃で引き上げる。

豚(バラ・肩・スペアリブ):ベーコン/リブの王道タイムライン

豚はコラーゲンのゲル化と脂のレンダリングの進み具合が味を決めます。ベーコンのホットスモーク仕上げは93〜110℃で2〜4時間、芯温は好みで63〜71℃。スペアリブは110〜120℃で4.5〜6時間が目安で、3-2-1法(燻し→包み蒸し→仕上げ)などの変法で時間を整えます。肩ロース(プルドポーク狙い)は110〜120℃/6〜10時間、芯温は90〜96℃で“ほろほろ”に到達します。

時間のブレを抑えるには、脂の滴下で火床を暴れさせないこと、包み(ブッチャーペーパー/ホイル)で停滞期を早めに抜けること、仕上げ前にソースのキャラメリゼを短時間だけ与えることが有効です。塩漬けは1.5%前後を基準に、砂糖で角を丸め、冷蔵乾燥で表面をしっかり乾かすと、同じ“3時間”でも色の乗り方が安定します。

| 部位 | 方式/庫内温度 | 目安時間 | 必須芯温 | 推奨木材 | ゴールの目印 |

| バラ(ベーコン仕上げ) | 温〜熱燻/93〜110℃ | 2〜4時間 | 63〜71℃ | オーク/サクラ | 脂が透明・縁が琥珀 |

| スペアリブ | 熱燻/110〜120℃ | 4.5〜6時間 | 88〜96℃ | ヒッコリー控えめ | 骨が少し露出・骨間が柔らかい |

| 肩(プルドポーク) | 熱燻/110〜120℃ | 6〜10時間 | 90〜96℃ | オーク+サクラ | フォークでほぐれる抵抗感 |

- 包むタイミング:芯温70〜75℃付近で停滞したら包みへ(時短と保湿)。

- 火床管理:受け皿+アルミパンで炎上防止。煙は薄く長く。

- 休ませ:厚切りは30〜60分休ませ、肉汁の再分配を待つ。

牛(ブリスケット・チャック):長時間帯の“停滞期”を越える管理

牛ブリスケットは110〜120℃で8〜14時間。長丁場の敵は停滞期(いわゆる“ステージング”)で、芯温65〜75℃付近で蒸発冷却により温度が上がらなくなります。ここは焦らず、表面が濃い褐色になり脂が汗のようににじむまで待ってから、必要に応じて包み(70〜77℃)で抜けましょう。ゴールは92〜96℃付近で“プローブテンダー”(串がバターに入るように刺さる)感覚が出ること。チャックロースはブリスケットより短く5〜9時間で着地します。

味を決めるのは火加減だけではありません。下味は塩1.5%前後+黒胡椒のシンプルで十分。木材はオークを基調に、強さが欲しければヒッコリーを少量ブレンド。休ませは厚み次第で45〜120分、保温クーラーで包んでキープすると肉汁が全体に戻ります。時間を短くしたいときは、スライス厚を薄くするか、途中で包んで湿度を上げるのが現実解です。

| 部位 | 方式/庫内温度 | 目安時間 | 必須芯温(目安) | 推奨木材 | ゴールの目印 |

| ブリスケット | 熱燻/110〜120℃ | 8〜14時間 | 92〜96℃ | オーク+ヒッコリー少量 | プローブが抵抗なく入る |

| チャック | 熱燻/110〜120℃ | 5〜9時間 | 90〜95℃ | オーク | 繊維が指でほぐれる |

- 停滞期:庫内温度は一定に。焦って火力を上げると乾燥と苦味が出る。

- 包み素材:ブッチャーペーパーは皮の張りを保ち、ホイルは時短寄り。

- スライス:繊維を直角に。薄切りは時間短縮と食べやすさの両立に効く。

挽き肉・ソーセージ:内部までの到達時間と安全温度

挽き材は表面積が大で菌リスクが高いため、必須芯温は豚・牛で71℃以上、鶏を含む場合は74℃以上を厳守します。庫内は100〜120℃。細身(22〜28mm)で45〜90分、太め(32〜38mm)で90〜150分が目安です。脂の“破断”(いわゆるファットアウト)を避けるため、庫内120℃超は避け、煙は“薄く長く”。色づきが早いときはチップ半量+時間+20%で角を取ります。

製造後は10〜15分の氷水冷却で加熱を止め、表面を乾かしてから休ませると、皮のシワが整い香りが安定します。ピックで刺し穴を増やしすぎないこと、脂肪比率20〜30%でジューシーさを確保すること、塩1.7〜2.2%で結着を作ることが再現性を左右します。パンや枝肉の旨味を前面に出したいときは、フルーツ系の穏やかな木材で時間をかけて香りを積むのが失敗しにくい戦略です。

| 種類 | 方式/庫内温度 | 直径 | 目安時間 | 必須芯温 | 注意点 |

| ポークソーセージ | 熱燻/100〜115℃ | 22〜28mm | 45〜90分 | 71℃+ | 脂流出を避け低温安定 |

| チキンソーセージ | 熱燻/100〜115℃ | 26〜32mm | 60〜120分 | 74℃+ | 過乾燥に注意/氷水で止める |

| 極太ソーセージ | 熱燻/100〜110℃ | 32〜38mm | 90〜150分 | 71〜74℃+ | 回転でムラ防止・刺し穴最小 |

- 煙質:白煙は苦味の原因。薄い青煙を維持。

- 吊り・置き:吊れるなら均一に。置きなら網へ軽い油引き。

- 仕上げ:氷水→乾燥→休ませで香りを安定させる。

以上が肉類の基準レンジです。同じ“120分”でも、部位・脂・湿度・風量で中身は大きく変わります。だからこそ、時間はあくまで目安。必ず庫内温度+芯温+目印の三点で着地させましょう。次章では魚介・卵・乳製品・ナッツのチャートに移り、短時間で香りを乗せる設計を具体化します。

食材別の燻製時間一覧:魚介・卵・乳製品・ナッツ

魚介・卵・乳製品・ナッツは、含水・脂質・たんぱく質の状態が大きく異なるため、時間の感度が高いカテゴリーです。ここでは庫内温度/目安時間/安全・品質面の到達指標を明示し、さらに「短時間で香りを乗せる技術」「後熟で角を取る方法」を具体化します。数字はガイドライン。仕上がりは“目印で微調整”を基本にしてください。

サーモン・白身魚:温燻~熱燻での芯温管理と乾燥対策

魚は身割れ・乾燥が最大の失敗要因。庫内は85〜110℃帯で安定させ、目安時間60〜120分を基準に、厚みと脂の量で前後させます。安全面は芯温63℃以上(一般的な加熱指標)を到達点に。サーモンの皮目はキッチンペーパーで十分に乾かすと、同じ“90分”でも色づきと香りの乗りが良くなります。白身魚は水分が抜けすぎやすいので、水皿で庫内湿度を確保し、“薄い青煙”で穏やかに進めましょう。

ブライン(塩水)処理は、塩2〜5%・砂糖0.5〜2%を基準に30〜90分。取り出したら水気を拭き、冷蔵で30〜90分乾燥してから燻すとペリクルが形成され、香りが均一に定着します。仕上げのサインは、表面に脂がにじむ→層がふっくら→端がわずかに反るの順。取り上げ後は10〜20分休ませ、身を崩さないように切り出してください。

| 種類 | 方式/庫内温度 | 目安時間 | 芯温の目安 | 推奨木材 | ゴールの目印 |

| サーモン切身 | 温〜熱燻/85〜110℃ | 60〜120分 | 63℃+ | リンゴ/サクラ | 脂のにじみ・層のふっくら感 |

| 白身魚(タラ等) | 温燻寄り/80〜95℃ | 45〜90分 | 63℃+ | オーク薄め | 端が軽く反る・しっとり |

- 皮目ケア:皮の水分を拭き、刷毛で薄く油をのばすと剥離防止に。

- 身割れ対策:網に油→返さず仕上げ、取り上げはスパチュラ2枚で。

- 保存:当日中推奨。冷蔵するなら急冷→密封→翌日以内の提供を目安に。

ゆで卵:殻むき後の短時間スモークと保存の目安

卵はすでに加熱済みのため、目的は香りの付与と色づき。庫内は100〜110℃、目安時間30〜60分。色ムラを避けるには、殻をむいて薄い塩水(1%前後)に10分浸して表面を整え、しっかり水気を拭き取ること。金網に“点”で接しないよう、竹串や小リングを使い接点をずらすと均一に色が回ります。

煙が強すぎると渋みが出やすいので、チップは少量にし、時間で香りを積むのが安全策。仕上がりの目印は、殻の代わりに薄い皮膜感が出て指にベタつかないこと。燻した後は粗熱をとってから冷蔵し、翌日までを目安に食べ切りましょう(長期保存は非推奨)。半熟卵は崩れやすいので、やや低温で長めに“薄く長く”がコツです。

| ゆで加減 | 庫内温度 | 目安時間 | 香りの乗せ方 | 注意点 |

| 半熟 | 95〜100℃ | 30〜45分 | 薄煙で長め | 転がしすぎない/割れ防止 |

| 固ゆで | 100〜110℃ | 40〜60分 | 中庸の煙を短め | 冷蔵は当日〜翌日 |

チーズ(冷燻):溶けを防ぐ温度帯と“後熟”で香りを調える

チーズは冷燻(加熱しない)が基本。庫内は≤30℃(理想10〜20℃)、目安時間60〜180分。気温が高い季節は溶けやすいので、氷トレイや保冷剤で庫内を冷やし、燃焼源を離隔(スモークチューブ等)して温度上昇を抑えます。表面は必ず乾燥させ、触れてベタつかない状態から開始すると、同じ“90分”でも香りがクリアに定着します。

仕上がりは、色が淡い琥珀色→角の取れた香りが目印。直後は煙の角が立つため、冷蔵で数日〜1週間の「後熟」を前提に。プロセスチーズやカマンベールなど高水分チーズは温度に敏感なので、風を弱く・煙は薄くが鉄則です。カットは“4面が風に当たる”形状にし、早い段階で一度だけ向きを変えると色ムラが減ります。

| 種類 | 庫内温度 | 目安時間 | 煙の濃さ | ポイント |

| プロセス(ブロック) | 10〜20℃ | 60〜120分 | 薄く長く | 冷蔵後熟2〜7日で角が取れる |

| チェダー等ハード | 10〜25℃ | 90〜180分 | やや濃い→途中薄く | 表面乾燥をしっかり |

- 温度管理:庫内30℃超は避ける。溶け・油浮きの原因。

- 衛生:非肉類に限定し、器具・手指を清潔に。

- 保存:必ず冷蔵。香りの角が取れたら密封保管。

ナッツ:含水の少ない食材に短時間で香りを定着させる

ナッツは水分が少ないため、香りは表層吸着が中心。庫内は65〜90℃、目安時間30〜90分。はじめに薄く油(または濃塩水を霧吹き)して表面をわずかにしめらせると、同じ“45分”でも香りの定着が上がります。途中で2〜3回撹拌し、焦げ・ムラを防いでください。

仕上がりの目印は、皮が乾いて艶が出る・香りが甘く丸いこと。塩は仕上げに振り、熱いうちに馴染ませます。強い木材は苦味が出やすいので、フルーツ系(リンゴ・チェリー)か、オークの薄煙で“薄く長く”。作り置きは密封で湿気を防ぎ、1週間程度で食べ切るのが風味のピークです。

| 種類 | 庫内温度 | 目安時間 | 煙の濃さ | ポイント |

| アーモンド | 70〜85℃ | 45〜90分 | 薄い青煙 | 途中2回撹拌/仕上げ塩 |

| くるみ・ピーカン | 65〜80℃ | 30〜60分 | やや薄め | 過燻で渋みが出やすい |

以上のレンジを踏まえれば、魚介・卵・乳製品・ナッツは短時間でも香りの立ち上がりが速いジャンルです。成功の鍵は、前処理(乾燥・塩)→薄い青煙→休ませ/後熟の三拍子。次章では、仕上がりを底上げする「準備と下ごしらえ」「チップ/ウッド選び」「器具配置」の実務を深掘りし、数字の精度をさらに上げていきます。

準備と下ごしらえ:塩漬け・乾燥・ペリクル形成/チップとスモークウッド選び

ここからは、燻製 時間 一覧の数字そのものを底上げする“前工程”と“燃やし方”の話です。仕上がりの差は、実は火にかける前から始まっています。塩の当て方で水分が整い、乾燥で表面に薄膜(ペリクル)が生まれ、木材の選び方で同じ30分が“香りの30分”にも“苦味の30分”にもなる。時間は導線、芯温がゴールという原則はそのままに、時間を投資すべき前工程と短縮してはいけない工程、そして安全と再現性を両立させる道具配置を、台所でそのまま使える言葉だけでまとめます。

塩漬け(ブライン/ドライ)→乾燥→燻し→休ませの流れ

下ごしらえは①塩漬け→②乾燥(ペリクル形成)→③燻し→④休ませの直線ではなく、旨みと香りを積み上げる螺旋です。塩は水分を引き締め、たんぱく質の保持力(WHC)を整える。乾燥は表層に半透膜のような薄い光沢=ペリクルを作り、ここに煙のフェノールや有機酸が安定して付着します。燻したあとの休ませは、香りの角を丸め、肉汁や脂の再分配を促す“最後の火入れ”です。

- ドライ塩漬け(肉・魚共通):塩1.2〜1.8%+砂糖0.3〜0.8%(食材重量比)。厚み2.5cmで6〜24時間。塩をふり、袋で密封→冷蔵→途中で一度返す。

- ショートブライン(速攻塩水):塩5〜7%+砂糖1〜2%の塩水に30〜90分。薄切りや魚の切身に向く。

- エクイリブリウムブライン(均衡):仕上がり塩分を狙い撃ち。式は塩[g]=(肉[g]+水[g])×目標塩分[%]/100。例:肉800g・水400g・目標1.5%→塩18g。時間は12〜36時間。

- 砂糖の役割:苦味の緩衝と保湿。はちみつ・メープルは香りの脚色に有効(焦げやすいので薄く)。

- ※発色剤(亜硝酸塩):家庭運用は計量の正確性が要件。本記事では安全最優先のため扱いません。

塩漬け後は真水でひと洗い→表面の水気を丁寧に拭き取り、冷蔵で30〜180分乾燥(網の上で風通し良く)。表面が指先に薄い張りを感じ、光を受けて艶が出るまでが合図です。ここを端折ると、同じ“60分の燻し”でも香りの定着が浅く、過燻(煙臭)に倒れやすい。ペリクルは、香りを“短時間で”かつ“穏やかに”乗せるための必須工程です。

燻し後は休ませを時間設計に含めます。肉類:10〜60分(厚みと脂で延長)、魚:10〜20分、チーズ:冷蔵で数日〜1週間。ラップや保存袋で包み、温かい香りを冷たい香りに落ち着かせるのが狙い。余熱で芯温が1〜2℃上がるため、目標芯温−1〜2℃で引き上げると狙い通りに着地します。

チップ・ウッドの樹種別特徴:ヒッコリー/オーク/サクラ/フルーツ系

木材は香りの等級と輪郭を決める“もうひとつの時間”です。強い木材は短時間でも主張が立ち、穏やかな木材は長く重ねても角が出にくい。以下の樹種マップを目安に、時間を延ばすべきか、木材を替えるべきかを判断します。

| 樹種 | 強さ(体感) | 相性 | 時間の使い方 | メモ |

| ヒッコリー | 強 | 赤身肉・スペアリブ | 短め+薄煙 | 過多で苦味/少量ブレンド向き |

| メスキート | 強 | 牛・ジビエ | 極短+極薄 | 主張が鋭い。玄人向け |

| オーク | 中 | 万能(肉・魚) | 中庸の長さ | 骨格が出る。迷ったらこれ |

| サクラ(チェリー) | 中 | 鶏・豚・魚 | やや短め | 甘い後味。色づき良 |

| リンゴ等フルーツ | 穏 | 鶏胸・魚・チーズ | 長め+薄煙 | 角が出にくく初心者向け |

| ブナ | 穏 | チーズ・ナッツ | 長め | 冷燻向き。香りは軽やか |

- 避けたい木:松・杉など樹脂分が多い針葉樹(タール・えぐみの原因)。

- チップ/ウッド/ペレット:チップは着火・発煙が早く短時間の調整向き、スモークウッドは安定した低煙・長時間向き、ペレットは温度管理が楽(ペレット機)で再現性に強い。

- 水に浸す?:基本は乾燥のまま。燃え過ぎるときだけ霧吹きで湿らせ燃焼を遅らせる。

- ブレンドの考え方:骨格=オークに、甘み=フルーツ、パンチ=ヒッコリーを“塩・胡椒・砂糖”のように調合。

器具と設置:温湿度・風量を安定させる配置と“乾きすぎ”対策

同じ“120分”でも、器具の配置が変われば結果は別物になります。キモは温度・湿度・風量の三点を“安定”に寄せること。ここでは丸型(ケトル)・箱型スモーカー・魚焼きグリル流用の三例で基本の置き方を示します。

- 丸型(ケトル):火床は片側に寄せ二ゾーン。食材は反対側。水皿を火床寄り下段に置き、排気(上蓋)は食材側にセットして煙を食材に跨がせる。排気は50〜70%開、吸気で温度微調整。

- 箱型スモーカー:チップ皿の直上は高温・乾燥しやすい。一段ずらす/遮熱板で輻射を弱め、庫内温度計は食材と同じ高さへ。水皿は中央。

- 魚焼きグリル流用:チップは少量で。蓋の隙間を活かして薄煙を維持。短時間メニュー(卵・ナッツ・薄切り肉)向け。

乾きすぎ対策は“湿度”と“風量”で解決します。水皿で蒸気のバッファを作り、排気をやや絞り、煙は薄い青をキープ。表面が早く乾くときは、スプレー(霧吹き)で水 or リンゴ酢1:3をごく薄く当て、時間を+10〜20%延ばして“薄く長く”の戦略に切り替えます。逆に湿気りすぎて皮がシワっとする時は、最後の5〜10分だけ排気全開で水分を飛ばし、休ませで整えます。

- 温度計の置き方:庫内は食材の高さ、芯温は中心部へ。脂ポケットを避ける。

- タール滴の対策:天面に軽い傾斜をつけ、受け皿を置く。食材に落とさない。

- におい配慮:点火量は最小限、蓋の開閉は最小、風下に人家がある時は温燻寄りにする。

前処理で“時間を買う”:薄衣・結着・カット設計

同じ庫内温度でも、形状の設計で燻し時間は短縮できます。厚みを揃える・脂の多い端を内側に折り込む・細い紐で軽く成形して熱の回りを均一にする。ソーセージは脂20〜30%・塩1.7〜2.2%で結着を作ると、低い温度でも短時間で芯温に届きやすく、脂の“破断”を防げます。魚は薄衣(小麦粉をほんの少し)で表面を整えると、短時間でも色づきが均一になり、網離れも改善します。

ミニ早見表:前工程の“投資時間”と成果

| 工程 | 投資時間 | 得られる成果 | 短縮可否 |

| 塩漬け | 30分〜36時間 | 保水・味の浸透・均一加熱 | ショートブラインで短縮△ |

| 乾燥(ペリクル) | 30〜180分 | 香り定着・色づき向上 | 不可(短縮は品質低下) |

| 木材選定 | 即時 | 香りの輪郭・過燻回避 | ブレンドで微修正可 |

| 休ませ | 10〜60分 | 角が取れる・肉汁再配分 | 不可(味の丸みが損なわれる) |

“前工程は面倒”と思われがちですが、ここに投資した分だけ、同じ60分の燻しが「澄んだ香りの60分」になります。塩で整え、乾燥で受け皿を作り、木材で輪郭を決め、道具で安定を担保する。数字はそのあと自然に揃います。次章では、ベランダ・自宅環境でも実践できる“煙と匂いの最小化”と“安全チェックリスト”を用意し、燻製 時間 一覧を暮らしの中に落とし込みます。

ベランダ・自宅向け:匂いと煙を抑える運用/安全チェックリスト

家庭の台所やベランダで「燻製 時間 一覧」を活かすには、まず煙と匂いのコントロール、そして食品安全のルール化が鍵になります。ここでは、集合住宅でも実践しやすい薄煙・短時間・静音の運用術と、芯温判定→急冷→保存→再加熱まで一筆書きにする安全動線をまとめました。数字はあくまで目安ですが、事前の準備と配置で同じ“30〜90分”が驚くほど静かで、香りは澄んだままに仕上がります。

煙と匂いを絞るテクニック:点火量・蓋操作・風向の読み方

近隣配慮の第一歩は点火量を最小限にすること。チップは通常量の1/2〜2/3から開始し、薄い青煙を維持します。蓋の開閉は極小化し、温度計は外側から読める配置に。排気は50〜60%開、吸気を細かく調整して庫内温度を安定させると、同じ“60分”でも煙の質が滑らかになります。風向はベランダの外→空へ流すのが基本。風下に人家がある日は、温燻寄り(60〜80℃)+スモークウッド少量で“薄く長く”。

- 点火:一か所小さく着火→火の広がりを抑える。

- 木材:フルーツ系/オーク中心。ヒッコリーはブレンドで少量。

- 水皿:庫内の乾燥を緩和し、煙の角を取る(ベランダでは有効)。

- 養生:床は耐熱シート、壁はアルミパネルでタール汚れ予防。

衛生・保存:芯温・冷却・保管温度のルールとラベリング

家庭燻製は香り付けであり、殺菌ではない。ここでは「時間」よりも芯温→急冷→保存温度をルール化します。加熱が必要な食材は、鶏74℃、挽き肉71℃、魚63℃を目安に刺し温度計で判定。取り上げ後は急冷(扇風機/保冷剤/氷水)で余熱を素早く抜き、30分以内に10℃以下へ。保存は冷蔵4℃以下、提供は3日以内を目安にします(卵やナッツは当日〜翌日推奨)。

- ラベル運用:日付・時間・芯温到達・保存期限を必ず記入。

- 再加熱:食べる直前に74℃再加熱で安全性と香りを両立。

- 分割保存:厚切りは小分け密封→急冷→冷蔵/冷凍。

- 冷燻の扱い:非肉類限定。チーズ等は冷蔵で数日後熟して角を取る。

トラブル対処:過燻・乾燥しすぎ・火力不安定のリカバリー

“やってしまった”時の即効策も用意しておきましょう。過燻(苦味・渋み)が出たら、チップ量を半減し、時間を+20〜30%へ切り替える「薄く長く」戦略へ。すでに強く付いてしまった場合は、休ませを延長(肉10〜30分)して角を落とし、ソースやオイルで口当たりを丸めます。乾燥しすぎには水皿+排気をやや絞る、火力不安定には燃焼面積を縮め、吸気の開閉を小刻みに。脂滴で炎が上がったら受け皿で遮断し、濃い白煙は即カット。

| 症状 | 原因 | 現場対処 | 次回の予防 |

| 苦味・渋み | 白煙/過多なチップ | チップ半量/蓋開けて一度排気 | 薄い青煙/木材穏やか系に |

| パサつき | 乾燥過多/高温長時間 | 水皿追加/休ませ延長 | 温度−5℃/時間−10%から再設計 |

| 温度乱高下 | 燃焼面積大/風 | 点火小さく/吸気微調整 | 二ゾーン配置/遮風板 |

ベランダ運用の静音・防臭ワザ:隙間コーキングと“雲散”の作法

音と匂いをさらに抑えるなら、蓋の隙間をアルミテープで簡易コーキングし、排気側に脱臭フィルタ(活性炭)を仮設。白煙が出た瞬間は一旦吸気を絞って燃焼を落ち着かせ、薄い青煙に戻すまで待つのが“雲散”の作法です。作業は昼間の短時間にまとめ、換気扇を併用して室内回り込みを防止。作業前後はベランダの床・手すりを中性洗剤で拭き、タール汚れの蓄積をゼロ起点に保ちます。

- 開始前:天気(風向)確認→養生→温度計セット→近隣配慮。

- 運用中:蓋は開けないが正解。温度は吸気で調整。

- 終了後:灰は完全消火→密封廃棄。器具は温かいうちにウエス拭き。

家庭用 安全チェックリスト(印刷推奨)

下のチェックを開始前・終了後に指差し確認。これだけで失敗は劇的に減ります。

| 項目 | Yes/No | 備考 |

| 食材の種類と厚みを確認(一覧の該当行を特定) | □ | 部位別に温度/時間/芯温を決定 |

| 刺し温度計・庫内温度計を準備(予備電池) | □ | 芯温>時間の順で判定 |

| 塩漬け→乾燥(ペリクル)を完了 | □ | 乾燥30〜180分が基準 |

| ベランダ養生・水皿・受け皿を設置 | □ | 白煙/滴下炎対策 |

| 木材は穏やか系から開始(量は通常の1/2〜2/3) | □ | 過燻を避ける |

| 終了後に急冷→ラベル(日時/芯温/期限) | □ | 冷蔵4℃、3日以内目安 |

家庭運用の合言葉は、薄い青煙・小さな火・短い時間。そのうえで、芯温で安全を確かめ、休ませ/後熟で香りの角を取る。この往復運動を身につければ、集合住宅でも気持ちよく続けられます。次章では、ここまでの知見をひとまとめにし、燻製の時間一覧をあなたの“定番”に落とし込む最終ステップを示します。

まとめ:燻製の時間一覧を“自分の定番”にする

ここまで見てきた燻製の時間一覧は、万能の正解表ではなく、あなたの台所に合わせて育てる“野帳”です。季節、器具、食材の厚み、塩の入り具合、そして気分。どれもが時間をわずかに動かし、香りの輪郭を変えます。だからこそ合言葉は一つ、時間は導線・芯温がゴール・目印で微調整。この記事の表や数値は出発点であり、あなたの記録と感覚が積み重なるほど、同じ“60分”の意味が澄んでいきます。最後に、明日からの実装に向けて、運用の核をもう一度だけ整理しておきましょう。

7つの原則:時間の“使い方”を固定する

第一に、一覧は温度→時間→芯温→目印の順で読みます。時間は“目安”なので、芯温と見た目に従って最終判断を下すのが常に正解です。第二に、前工程(塩漬け→乾燥)は短縮しません。ここを端折ると、同じ時間を費やしても香りが荒れ、過燻の危険が跳ね上がります。第三に、煙は薄い青を標準に据え、苦味の兆候を感じたら時間を伸ばして濃度を下げる“薄く長く”へ切り替えます。第四に、水皿・風量・遮熱で庫内環境を安定させます。時間が一定の意味を持つのは、環境が揺れないときだけ。第五に、休ませを時間設計に含め、香りの角を落としてから食卓へ。第六に、安全温度の遵守(鶏74℃、挽き肉71℃、魚63℃など)を“時間”より上位のルールとして固定します。第七に、記録を残すこと。温度・時間・芯温・木材・天気・仕上がりを簡潔に書くだけで、次の一回が短く、確かになります。

今日からの運用ルーティン(ミニ手順)

はじめに、一覧から該当の行(食材×方式)を選び、庫内温度と必須芯温を決めます。次に、塩漬け→冷蔵乾燥でペリクル形成、ここは“香りが乗る準備”として最優先の投資です。火入れでは点火量を控え、薄い青煙が続く最小の燃焼面積を探り、蓋は開けないを基本姿勢にします。時間が半分を超えたあたりで一度だけ芯温を測り、ゴールの見通しを立てます。最後は目印(色づき・張り・脂のにじみ)と数値(芯温)で同時に判定し、目標−1〜2℃で引き上げて休ませへ。ここまでを“いつも同じ順番”で繰り返せば、数字は自然に揃っていきます。

- 選ぶ:食材×方式→庫内温度と芯温を先に固定

- 整える:塩漬け→乾燥(30〜180分)でペリクル

- 燃やす:薄い青煙/点火小さく/水皿で安定

- 測る:時間ではなく芯温の上がり方を見る

- 仕上げ:目印+芯温で判定→休ませで角を取る

- 残す:温度・時間・木材・天気・感想を記録

“定番化”のためのミニマスター表(圧縮版)

大テーブルの要点だけを一枚に圧縮しました。これを印刷してキッチンに貼り、最初の“仮説”として使ってください。そこから微調整のメモを重ねるほど、あなたの家の正解時間が見えてきます。

| カテゴリ | 方式/庫内温度 | 目安時間 | 必須芯温 | ゴールの目印 |

| 鶏(もも/手羽) | 熱燻 110〜120℃ | 60〜150分 | 74℃+ | 皮が張る・肉汁ほぼ透明 |

| 豚(ベーコン仕上げ) | 温〜熱燻 93〜110℃ | 120〜240分 | 63〜71℃ | 脂が透明・縁が琥珀 |

| 牛(ブリスケット) | 熱燻 110〜120℃ | 480〜840分 | 92〜96℃ | プローブがすっと入る |

| サーモン | 温〜熱燻 85〜110℃ | 60〜120分 | 63℃+ | 脂にじみ・層がふっくら |

| 卵 | 熱燻 100〜110℃ | 30〜60分 | — | 表面が乾き指にベタつかない |

| チーズ | 冷燻 ≤30℃ | 60〜180分 | — | 淡い琥珀→冷蔵後熟で角が取れる |

| ナッツ | 低温 65〜90℃ | 30〜90分 | — | 艶が出る・香りが甘い |

“季節補正”の考え方:同じ60分を同じ60分にする

環境が変われば時間の意味も変わります。冬は外気が熱を奪い、夏は庫内が湿りやすい。そこで、外気温・湿度・風量に応じて初期設定を数センチだけ動かす癖をつけます。目安としては、外気が10℃下がるごとに庫内を+5〜10℃、乾燥が強い日は水皿を追加、風が強い日は吸排気を絞って滞在時間を確保。逆に高温多湿の日は庫内を−5℃として“薄く長く”に寄せます。補正はあくまで入り口で、出口の判断はやはり芯温と目印です。

| 状況 | 補正 | 狙い |

| 外気が低い(冬) | 庫内+5〜10℃/風量↓ | 熱保持・過乾燥防止 |

| 外気が高い(夏) | 庫内−5℃/木材穏やか | 過燻・油浮き防止 |

| 乾燥が強い | 水皿追加/排気やや絞る | 表面硬化の回避 |

| 風が強い | 燃焼面積縮小/吸気微調整 | 薄い青煙の維持 |

記録テンプレ:三行で“次の60分”を短くする

最後に、記録の型を置いておきます。手元のメモに三行だけで十分です。①器具・木材・外気(例:ケトル/オーク・外12℃北風2m)、②庫内→芯温→時間(例:115℃→74℃に90分)、③仕上がりの目印と感想(例:皮が張る/薄い甘さ◎)。この三行が10本も貯まれば、あなたの家では“鶏もも=110℃×○分”の意味が確定してきます。レシピを集めるより、自分の台所を観測すること。これが、一覧を“自分の定番”に変えるいちばんの近道です。

数字は静かですが、台所は生きています。鍋の湯気のように、煙は気まぐれに流れます。だからこそ、時間という導線にゆだねすぎず、芯温というゴールと、あなたの感覚という羅針盤を重ねてください。あなたの一皿が、きっと誰かの記憶をやさしく燻します。さあ、今日の一回を記録して、次の一回をもっと良くしていきましょう。

コメント