火を起こすと、遠くの記憶まで立ち上るように香りが広がります。けれど、うっとりする燻香は一歩まちがえると、「苦い」「酸っぱい」「灰皿みたい」という失望に早変わり。原因は、食材の素性と煙の質、そして温度や時間のさじ加減のズレです。本稿はそのズレを丁寧に埋めるための道案内。どの食材が煙に勝ち、どの食材が煙に負けやすいのか、科学の視点と台所の実感を橋渡ししながら解説します。最後には、やってしまった時の救済策まで。今日の一皿が、明日もまた作りたくなる味に変わります。

なぜ「燻製でまずい食材」が生まれるのか:煙負けの科学としくみ

「まずい」の正体は曖昧なようでいて、分解すると手当ての順番が見えてきます。鍵は煙の成分、燃焼と通気、食材の水分・脂・タンパク質、そして温度と時間。ここで土台を作っておけば、後半のワースト回避やベストな選び方が、ただのカンに頼らない再現性のある技に変わります。

煙の成分と味の方向性:燻製でまずい食材を生む苦味・渋みの正体

木が燃えると、香りの主役であるフェノール類(例:グアイヤコール/シリンゴール)やカルボニル、有機酸が立ちのぼります。これらは本来、肉や魚の脂と結びついて「旨い燻香」を形づくりますが、濃度やバランスが崩れると渋み・刺激・酸味が前面に出てしまいます。特に脂が少ない・香味が淡い食材は、香りの受け皿が小さく、分子の“刺さり”をダイレクトに感じやすいのが難点です。つまり同じ煙でも、受け止める食材の器次第で「ふくよか」にも「刺々しい」味にもなる。“煙が強すぎる”だけでなく“食材が弱すぎる”場合もある、という視点を持つと、選択や配合の判断が速くなります。さらに言えば、燻香を担う分子は種類が多く、それぞれ揮発や付着のしやすさが違うため、短時間で付く香り・長時間で乗る香りが存在します。だからこそ、食材に応じた“適正時間”の見極めが肝心なのです。

白煙と薄い青煙:燻製でまずい食材を避けるための煙質コントロール

同じ「煙」でも、味の結果は対照的です。もくもくと白く濁る煙は、未燃成分を多く含み、タール様の付着(いわゆるクレオソート)を招きがち。これが舌の痺れ・のどの刺さり・黒っぽい苦味の源になります。一方、薄い青煙は、炎と空気のバランスが整った「きれいな燃焼」の合図。通気を確保し、湿った木やヤニの多い木を避け、火床を落ち着かせるだけで、味の透明感は驚くほど変わります。スタート直後の白煙は“立ち上げ期のノイズ”。ここをぐっと我慢して、薄い青煙になってから食材を入れるだけでも、仕上がりは数段クリアになります。煙の色は味の設計図。色を読む感覚を持つことが、再現性への第一歩です。

水分・脂肪・タンパク質:燻製でまずい食材を見分ける三要素

食材側の三要素――水分・脂肪・タンパク質――は、煙との相性を決める“体質検査”のようなもの。水分が多すぎる葉物や生の果菜は、香りが薄まりベチャつきやすく、わずかな苦味も前に出ます。逆に脂は香りの“抱き手”となり、フェノールの角を丸めてくれるので、サーモンや豚肩のような脂質リッチな食材は有利です。タンパク質はペリクル(乾いた粘膜のような皮膜)を作る下地になり、これが均一な香りの乗りを助けます。つまり、水っぽくて脂が少なく、表面が整わない素材ほど“煙負け”しやすい。迷ったら、まずこの三要素を短評する癖をつけてください。それだけで選び方と手当てが変わります。

ペリクル形成の意義:燻製でまずい食材にしない下準備

下ごしらえの最後に、表面をしっかり乾かして薄い皮膜(ペリクル)を作る。これができているか否かで、香りの“付き方”と“安定感”は歴然と変わります。塩を当てて余分な水分を引き出し、風に当てる・冷蔵庫で扇風機を当てるなどして、指で触れて少し粘る程度まで乾かすのが理想です。ペリクルがあると、煙は点でなく面で付着し、過剰な局所付着やムラを防いでくれます。結果として、必要量の香りを短時間で均一に乗せられるので、余計な加熱や時間を足さずに済み、渋みや酸味の副作用を抑制できます。手間は増えません。乾かす時間は、実は“失敗を減らす投資”なのです。

温度と時間の関係:過剰スモークが「燻製でまずい食材」を生む

温度は香りの速度、時間は香りの量。高温はスピーディに香りを運ぶけれど、過ぎれば乾きすぎや酸化臭を招きます。低温はじっくり香りを乗せる代わりに、安全性の管理がシビアになる。いずれの場合も、“香りを足すために時間を足す”という発想は危険で、煙質の改善(薄い青煙)と表面調整(ペリクル)で時間を短縮するほうが、味も安全も両立しやすいのです。特に家庭環境では、庫内225〜300°F(約107〜149℃)のレンジを安定させつつ、食材の中心温度はそれぞれの安全基準を死守するのが原則。温度計なしの“勘”は、たまたまの成功を生むことはあっても、再現性はくれません。温度と時間を数字で扱う、ここから「まずい」を遠ざける習慣が始まります。

実例で学ぶ「燻製でまずい食材」ワースト集と回避策

ここからは、現場で「うーん…」と顔が曇りがちな具体例を取り上げます。大切なのは、絶対にダメという線引きではなく、どういう条件が重なると“煙負け”が起きやすいかを知ること。条件を外せば、同じ食材でも表情は一変します。各項目には回避策と代替案も付けたので、次の買い出しや火入れにすぐ活かしてください。

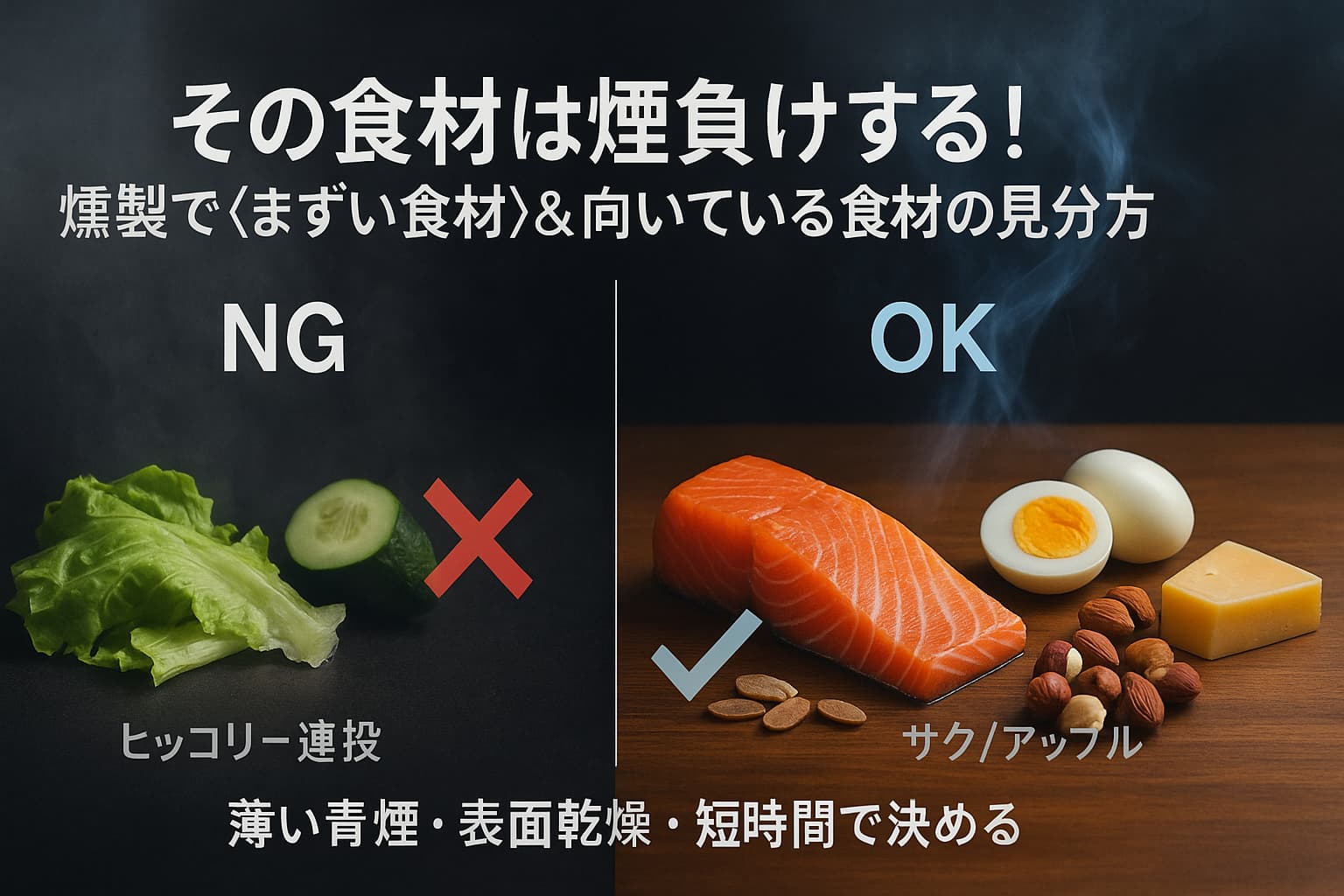

レタスなど葉物:生のまま長時間は「燻製でまずい食材」になりがち

レタス、ベビーリーフ、ほうれん草などの葉物は、水分が多く香味が繊細で、煙の刺激分をダイレクトに拾いがちです。結果として、薄い香り+舌の奥に残る渋みという残念な着地になりやすい。さらに葉脈からにじむ水分が煙をはじき、香りがムラ付きになって「青臭さ」が強調されます。回避策は、生で長時間燻さないこと。ロメインの芯だけを強火でさっと焼き締め→短時間の軽い燻しに留め、香りは燻製オイルや燻塩で足すのが堅実です。代替案としては、キャベツや芽キャベツのような組織が詰まった葉菜を軽く蒸し焼きにしてから、淡い木(アップル/チェリー)で短時間だけ香りを添える方法が成功率高めです。

きゅうり:高水分ゆえに食感崩壊し「燻製でまずい食材」に

きゅうりは水分比が高く、熱や煙で細胞壁が緩むと食感が一気にダウンします。さらに、もともと持つわずかな苦味が煙の渋みと重なると、後味にえぐみが立つことも。回避策は、「塩もみ→水分をしっかり抜く→短時間の冷燻→酸で締める」という順序。薄切りにして、米酢やレモンで軽くピクルス化してから燻すと、酸のバリアが渋みを抑えてくれます。温燻で無理に香りを乗せず、燻製オイルや燻製ヨーグルトソースを和える“間接法”も有効。代替案としては、ズッキーニやナスをグリルで焼き締めて水分を飛ばし、最後にごく短時間だけ香りをのせる方法が食感も風味も安定します。

柔らかいチーズの熱燻:溶けやすく「燻製でまずい食材」化

ブリー、カマンベール、クリームチーズなどの高水分・柔質チーズは、熱燻の温度域では形崩れや油分の分離が起きやすいです。結果、表面はべたつき、中はゴムっぽく、香りも焦げ臭寄りでバランスを崩します。回避策は冷燻一択。庫内温度を低く保ち、短時間→休ませ→再短時間の分割アプローチで、付けすぎを防ぎます。さらに、一晩ラップで休ませて香りを馴染ませると角が取れます。どうしても熱燻でいくなら、セミハード(ゴーダ、チェダー、プロボローネ)など熱に強いタイプに変更し、アップルやアルダーの軽い煙で短時間に留めるのが現実解です。

繊細な白身魚×強い木&長時間:香り負けで「燻製でまずい食材」へ

タラ、カレイ、スズキなどの白身の薄い切り身は、香りが弱く脂も少ないため、ヒッコリーやメスキートのような強い木+長時間にさらすと、たちまち“煙が主役”の単調な味に傾きます。薄い切り身ほど水分が逃げ、パサつきや金属的な後味も出やすい。回避策は、切り身ではなく皮付き・厚みのある部位を選び、アルダー/アップルなどの淡い木+短時間で仕上げること。事前に軽いソルティング→表面乾燥(ペリクル形成)をして、香りを均一に乗せます。どうしても強い木を使うなら、ブレンドで薄めるか、スモーク後にレモンやハーブオイルで輪郭を整えると、繊細さを保ちやすくなります。

家庭での生肉の冷燻:安全面からも「燻製でまずい食材」以前の問題

冷燻は香りの透明度が高い一方、温度管理と衛生管理の難易度が上がります。家庭の設備では、肉類の冷燻は中心温度の管理が甘くなり、香り以前に安全リスクが先行します。結果、渋みを抑えるために時間を短くすると香りは弱く、時間を足すと衛生面が不安という板挟みに。回避策として、家庭ではチーズ・ナッツ・卵・豆腐など低リスク食材を冷燻の対象に限定し、肉や家禽は温燻できちんと内部温度を達成する方針が無難です。冷燻に挑むなら、温度計・通気・乾燥・時間の4点を数値で管理し、必要なら塩蔵・乾熟などの前処理をセットにしてください。

ブロッコリー等アブラナ科:硫黄系が強調され「燻製でまずい食材」に

ブロッコリー、カリフラワー、ケールなどのアブラナ科は、加熱や分解で硫黄系の香りが立ちやすく、煙のフェノールとぶつかると“ツン”とした刺激が前に出ます。さらに房の隙間に水分が残ると、香りがムラに付いて青臭さが増幅します。回避策は、まず下茹でや蒸しで軽く火を入れて水分を切り、オリーブオイルで薄くコーティングしてから、淡い木で短時間だけ香りを添えること。仕上げにレモンやヨーグルトの酸、または甘み(はちみつ・メープル)を合わせると、硫黄の角が丸くなります。どうしても強い香りが欲しい場合は、同じ“青物”でもピーマンやパプリカなど、肉厚で糖度のある野菜に置き換えるのが賢明です。

以上を踏まえると、「まずい」の多くは水分過多・脂不足・強すぎる木・時間の引き延ばしが重なった時に起きています。逆に言えば、短時間・淡い木・表面乾燥・酸や油のアシストを組み合わせれば、多くの食材はきれいに着地します。次章では、成功率の高い「向いている食材」と、初見でも見抜ける判定フレームを提示します。

「燻製でまずい食材」を避ける見分け方と、向いている食材ベスト

失敗のパターンが見えたら、次は成功率の高い素材を“型”で押さえます。ここでは、脂が香りを抱き込みやすい食材と、水分・表面・耐熱の条件を満たしやすい食材を中心に挙げ、買い物から下ごしらえ、温度・時間の目安までをワンセットで提示します。最後に、初見の素材でも「イケる/危ない」を即判定できる5因子フレームと、スーパーでの見極め術をまとめました。

サーモン・ベーコン・鴨:脂が香りを抱き込み「燻製でまずい食材」を回避

燻香の分子は脂に溶けやすい――この“器”が大きいほど、香りは丸く豊かに着地します。サーモンはその典型。切り身なら軽いソルティング(塩2〜3%)→砂糖0.5〜1%で角を丸める→冷蔵で水分を引き出す→表面を乾かしペリクル形成の順で、薄い青煙を受け入れる準備が整います。木はアルダー/アップル/サクラなど淡めを選び、庫内は温燻域を安定。香りが乗ったら長居は無用、休ませてから切ると脂に溶けた香りが均一に行き渡ります。

ベーコン(豚バラ・肩)は脂の器がたっぷり。塩と糖で下味→乾燥→温燻→余熱・休ませの“4拍子”で、強めの木(オーク/ヒッコリー)も受け止めやすい。香りが付き過ぎたと感じたらブレンド木で薄めるか、短時間の仕上げに切り替えて調整しましょう。

鴨は皮下脂肪が香りの抱き手。皮目に格子状の切り込み→塩胡椒→表面乾燥→短時間の温燻で、皮をカリッと仕上げる直前の焼き工程と組み合わせると、燻香が一段奥行きを増します。ここでも共通するのは、“脂の器”+“ペリクル”+“薄い青煙”の三点セット。これだけで「まずい」を大きく遠ざけられます。

卵・ナッツ・セミハード以上のチーズ:「燻製でまずい食材」になりにくい定番

卵は、ゆで卵にして殻をむき、表面を乾かしてから短時間の燻し。余熱や休ませの間に香りが白身へゆっくり拡散し、黄身のコクと結びつきます。塩気は控えめでOK、最後に燻製しょうゆや燻塩で微調整すると、塩味と香りの“二段構え”が決まります。

ナッツ(アーモンド、クルミ、カシューナッツなど)は脂に富み、香りの抱き手として理想的。軽い油膜(少量のオイル)+塩をまとわせると香りの乗りが均一になり、焦げや苦味も軽減。途中で一度かき混ぜるだけでムラが抑えられます。仕上げに蜂蜜や黒胡椒を合わせれば、甘香ばしさと燻香の対比が楽しい「止まらない系」おつまみに。

チーズはセミハード以上(ゴーダ、チェダー、コンテ等)が扱いやすく、冷燻域+短時間→休ませで角が取れて円熟。柔らか系(ブリー、クリームチーズ)は熱に弱いので、原則冷燻+休ませ。ラップで一晩寝かせると香りのバランスが整い、「付けたては強すぎる」を回避できます。なお、豆腐・厚揚げも水切り→表面乾燥を丁寧に行えば、ナッツ同様に香りをよく受け止める“植物性の受け皿”になります。

5因子フレーム:水分・脂肪・香味強度・表面・耐熱で「燻製でまずい食材」を見抜く

初めての食材でも、この「5因子」を順にチェックすれば判断がぶれません。

- 水分:高すぎると薄まり・ベチャつき・渋み強調。→塩・砂糖で“呼び塩”、水切り、短時間勝負。

- 脂肪:香りの抱き手。→脂が少ない素材は油膜を薄くまとわせる、バター/オイル仕上げで補助。

- 香味強度:素材の“声量”。→弱い素材=淡い木+短時間、強い素材=中〜強木も可。

- 表面:ペリクルの出来で香りの均一性が決まる。→乾かす時間を惜しまない。

- 耐熱:溶ける/崩れるか。→無理は禁物、冷燻に逃がすか、スモーク後に別火入れで完成させる。

このフレームで短評を作り、木の強さ×時間を決め、必要なら油膜や酸(レモン、ビネガー)、甘み(メープル等)で輪郭を整える。判断が数分で済むようになれば、家庭でもキャンプでもブレは激減します。

スーパーでの選び方:家庭でも「燻製でまずい食材」を避ける買い物術

成功は現場の火加減だけでなく、買い物の時点で半分決まっています。魚は脂ノリ(腹身・トロ側)を選び、ドリップの少ないものを。パックの底に水が溜まっているものは、水っぽさ=煙負けの予兆です。肉はマーブル(脂の入り方)が素直な部位を選び、厚みは均一を。薄すぎると乾きやすく、香りの受け皿が足りません。

チーズはセミハード以上を小さめブロックで。表面が乾いている個体はペリクル形成が早く、短時間で決まります。卵は新鮮なものを、ゆでた後はしっかりと水気を除き、殻をむいた表面を乾かす手間を惜しまない。ナッツは無塩・無油の素焼きが基本ですが、燻す直前にごく薄くオイルをまとわせるとムラが減ります。

そして何より、“香りに負けない体力”を持つ食材を選ぶこと。脂、組織、厚み、そして鮮度。これらの物理的な体力があるほど、煙の個性と対等に渡り合えます。買い物カゴに入れる時点で「これは香りを抱けるか?」と自問する――それだけで「燻製でまずい食材」を避ける確率は、驚くほど上がります。

木材チップの選び方で「燻製でまずい食材」を作らない:相性とブレンド術

同じ火床でも、木材の選択ひとつで香りは穏やかにも攻撃的にもなります。ここでは軽・中・強の香調を軸に、食材とのマッチングと、強すぎる煙をならすブレンド設計、さらに器具別の注意点までをまとめ、「燻製でまずい食材」を生みやすい条件から距離をとります。

軽・中・強の木:食材別マッチングで「燻製でまずい食材」を回避

木にはそれぞれ得意領域があります。淡い香りのアップル/チェリー/アルダーは繊細な素材を支え、オーク/メイプル/ピーカンは懐の広い中庸、力強いヒッコリー/メスキートは牛など“体力”のある食材に向きます。日本の家庭なら、入手しやすいサクラ(チェリー系)は扱いやすい万能選手。迷ったら淡い木×短時間から入るのが鉄則です。以下に、初動の目安を整理しました。

| 木の強さ | 主な木 | 向く食材 | 避けたい例 |

| 軽 | アップル/チェリー/アルダー/サクラ | 白身魚、鶏、豚、卵、ナッツ、チーズ | 厚切り牛(香りが弱すぎることが) |

| 中 | オーク/メイプル/ピーカン | 豚肩・ベーコン、鴨、サーモン、野菜(肉厚) | 葉物サラダ(刺激が勝ちやすい) |

| 強 | ヒッコリー/メスキート | 牛ブリスケット/ショートリブ、濃厚ソーセージ | 繊細な白身魚・きゅうり・柔らかチーズ |

大切なのは、食材の“声量”(香味の強さ)と脂の器を読み取り、木の強さと時間を合わせること。弱い食材に強い木を当てる場合は、時間を短く+ブレンドで希釈が前提です。

針葉樹は避ける理由:「燻製でまずい食材」の苦味・ヤニ問題

松などの針葉樹は樹脂(ヤニ)分が多く、燃焼が不安定だとタール様成分が食材表面に付着して、のどに刺さる苦味や酸味を誘発します。これは薄い青煙の対極にある“白く濁った煙”の原因にもなりがちで、「灰皿みたい」という失望の一因です。温度や通気が完璧でもリスクが高いため、家庭・キャンプでは針葉樹を原則使わないのが賢明。代わりに、調達しやすいサクラ/リンゴ/オークを基軸にすれば、香りの透明感と再現性は格段に上がります。

ブレンド設計:強い木を薄めて「燻製でまずい食材」を防ぐ

強い個性を活かしつつ、刺激と渋みを抑えるにはブレンドが有効です。セオリーは、軽い木:中/強い木=7:3〜8:2からスタートし、味見の結果で1割刻みで調整。たとえばヒッコリー20%+アップル80%なら、牛以外の豚や鶏でも扱いやすく、メスキート30%+オーク70%はビーフに奥行きを与えつつ角を丸めます。香りの“骨格”を強木で作り、“肌理(きめ)”を淡木で整える――この発想だと、短時間でも輪郭のある燻香に仕上げやすい。初見の素材では、まず小片で試し、同じ配合で時間のみ1.2倍刻みで追試するのが再現性の鍵です。

直火・電気・ガス・ペレット:器具別に「燻製でまずい食材」を避ける設定

炭+直火は香りの厚みが出る一方、火力が上がりやすく白煙化しやすいのが弱点。対策は、炭床を安定させてから乾いたチップ/小片を少量ずつ供給し、通気を確保することです。ガス/電気は温度管理が容易で薄い青煙を作りやすい反面、香りの骨格が細くなりがち。ここはオークやメイプルの中庸木をベースに少量のヒッコリーで輪郭を足すと、“軽いのに芯がある”着地になります。

ペレットグリルは粒径が均一で安定する反面、低温域では発煙量が増え、条件次第で酸味や渋みが出ることも。スモークモード連続運転より、温度レンジを小刻みに調整し、食材を入れるのは立ち上げ白煙が抜けてからが基本です。いずれの器具でも、チップの水浸し(長時間の“水漬け”)は基本不要。燃焼温度が下がって白煙の時間が延びやすく、苦味・えぐみの温床になりがちだからです。速すぎる燃えを抑えたいなら、アルミホイル包みのスモークパックやスモーカーボックスで供給速度を制御しましょう。

まとめると、木は「個性の強弱」と「器具特性」を掛け合わせて選び、薄い青煙をキープしながら短時間で決める。迷ったら、淡木ベース+少量の強木ブレンドという安全運転から。これだけで「燻製でまずい食材」に転ぶ確率は大きく下がります。次章では、安全温度と時間管理を数字で示し、さらに再現性を高めます。

温度管理と食品衛生で「燻製でまずい食材」を生まない:家庭・キャンプの現実解

おいしさの再現性は、温度と時間と通気の三脚で立ちます。ここを数値で扱えれば、渋み・酸味・えぐみの暴発だけでなく、食中毒の不安もぐっと遠ざかります。まずは器具内(庫内)と食材中心、それぞれの温度をモニタリングする体制を作り、危険なゾーンに食材を放置しない。シンプルですが、この原則が守られるだけで「燻製でまずい食材」は激減します。

温燻・冷燻・熱燻の違い:「燻製でまずい食材」になりやすい条件を避ける

冷燻(おおむね30℃未満)は香りが澄み、チーズやナッツとの相性が抜群ですが、家庭の肉・魚には不向きです。中心温度が安全域に届かないまま長時間置きがちで、風味以前に衛生リスクが先行します。温燻(おおむね50〜80℃)は乾燥と香りの乗りが良く、ベーコンや魚のスモークに適しますが、低温で“長居”すると危険温度帯の滞在が延びやすい。熱燻(おおむね80〜130℃以上)は調理と同時に香りを付ける方式で、庫内225〜300°F(約107〜149℃)を安定キープできると安全性と再現性が高まります。いずれの方式でも重要なのは、庫内の安定と、中心温度の“基準到達”。そして立ち上げ白煙が抜け、薄い青煙になってから食材投入――この順番を守るだけで、「苦い」「酸っぱい」といった失敗も減ります。

内部温度の指針:数字で守る“おいしさの最低ライン”

安全温度は“味の土台”です。代表的な基準は次のとおり。鶏肉は165°F(74℃)、挽肉(牛・豚など)は160°F(71℃)、牛・豚・羊などのステーキ/ローストは145°F(63℃)で3分以上のレスト、魚は145°F(63℃)が目安です。数値は中心温度計で確認し、器具側は別の温度計で庫内225〜300°Fのレンジをキープ。ここを外すと、香りを乗せる前に水分の抜け方が暴れ、渋みや酸味が前面化=「燻製でまずい食材」の元になります。ドネス(好みの火通り)と安全は別物なので、まず安全温度を確保→好みに合わせて仕上げを調整、の順で考えるのがコツです。

家庭の冷燻の限界:肉や魚が「燻製でまずい食材」化する前に知るべきこと

冷燻は香りの透明度が魅力ですが、肉・魚の冷燻を家庭で安全に実行するのは難易度が高いです。低温・長時間の環境は、条件によってはボツリヌス菌などのリスク管理を要求します。特に真空包装(低酸素)を組み合わせる保存は、塩分や亜硝酸塩などの適正管理が前提です。プロの世界では、塩分濃度、乾燥、低温維持、必要に応じた加熱や冷凍条件を細かく制御して冷燻魚を安全域に置きますが、家庭では再現が困難。結論として、家庭の冷燻はチーズ・ナッツ・卵・豆腐など低リスク食材に限定し、肉や魚は温燻〜熱燻で中心温度の基準を達成する方針が現実的です。

時間短縮と“休ませ”の技術:過剰スモークを避けてクリアに仕上げる

「香りが弱いから時間を足す」は、渋み・酸味・えぐみのスパイラルに入りやすい処方です。代わりに、薄い青煙の維持と、表面乾燥(ペリクル形成)で“必要量の香りを短時間で均一に”乗せるのが王道。仕上げは休ませ(レスト)を入れると、脂や汁に溶けた香りが全体に行き渡り、角のない余韻になります。器具側のコントロールとしては、チップを少量ずつ供給し、白煙の立ち上げ期は投入を待つこと。これだけで、時間は短く、味はクリアに、そして安全温度にも早く届きます。結果、“長居させない”=「燻製でまずい食材」を回避につながります。

最後にチェックリストを。温度計は2本(庫内+中心)/225〜300°Fレンジを安定/安全温度に必ず到達/冷燻で肉魚は避ける/白煙投入はしない。この5点を守れば、家庭でもキャンプでも、香りは“味方”でい続けます。

やってしまった!「燻製でまずい食材」のリカバリーとQ&A

香りが強すぎる、えぐい、酸っぱい、舌が痺れる――そんな“事故の味”は、見切りをつける前にまだ救えます。コツは原因分解→薄める/包む/削る/整えるの順。ここでは状況別の手当てと、読者からよく届く質問をまとめました。「薄い青煙」「表面乾燥」「短時間」の原則に戻りつつ、次回のリトライ設計に活かしてください。

苦味・えぐみの救済:ソース・削ぎ・再調理で「燻製でまずい食材」を復活

まずは表層対策から。クレオソート由来の黒っぽい苦味が強い時は、外側を薄く削ぐ/切り落とすだけでガラリと変わります。刃を寝かせて“膜”だけ外すイメージです。次に、酸・甘み・油で角を包むアプローチ。薄切りにしてビネガー+蜂蜜(またはメープル)+オリーブオイルのマリネに数分浸し、塩で筋を通すと渋みが和らぎます。肉や魚はフレーク化して、ポテトサラダ/パテ/ディップに転生させれば、香りの濃度が全体に拡散して“うま味の影”として機能します。

二次調理の切り札は煮含めと乳脂肪。ベーコンや豚肩が強すぎた時は、スープ/豆の煮込み/カレーに少量ずつ溶かし込む。魚はクラムチャウダー風/クリーム煮に転用し、バターや生クリームで角を包むと、燻香が丸みを帯びて戻ってきます。鶏はトマト煮へのリメイクが相性良し。トマトの酸と甘みが、えぐみと金属感を相殺します。

チーズが強すぎたら、すりおろして少量ずつパスタやリゾットへ。焦げ臭に傾いた場合は、温塩水でさっと“煮洗い”してから水気を拭い、オイルでコーティング→短時間のリフレッシュ燻で整える手もあります(必ず薄い青煙で)。甘辛のグレーズ(砂糖/みりん/醤油/シードル酢)を塗って軽く焼き締めれば、表面の苦味を“カラメルのほろ苦”へと翻訳でき、「失敗」を「味の個性」に置き換えることが可能です。

匂い残り対策:キッチン&ベランダで「燻製でまずい食材」由来の臭気を抑える

室内やベランダに残る“灰皿感”は、導線設計と吸着・中和で軽減できます。手順は①風向きと排気の確保(換気扇ON+窓2カ所で対角線の風)→②立ち上げ白煙の排除(薄い青煙になってから投入)→③燃焼安定(乾いたチップを少量ずつ)→④後処理(火床の消火・灰を密閉)。

後処理では、重曹・クエン酸を使った蒸気拭きで油膜を中和・分解。活性炭/コーヒーかすを皿に広げて一晩置けば、空気中の匂い吸着が進みます。布やカーテンは匂いを抱き込みやすいので、可能なら事前に離し、終わったら換気+日光でリセット。ベランダでは、スモークパック(アルミ包み)やスモーカーボックスで発煙を制御し、夜間・早朝を避けて近隣配慮。マンション規約も事前チェックを。器具は温時に油を拭き取るとヤニ臭の再発を防げます。冷蔵庫の匂い移りは、燻製直後にラップで密閉→冷めたらジップ袋/真空へ。脱臭剤(活性炭/重曹)を庫内に常備しておくと安心です。

よくある質問(Q&A):木材・時間・保管で「燻製でまずい食材」を避ける

- Q. チップは水に浸けたほうがいい?

A. 長時間の水漬けは不要です。燃焼温度が落ちて白煙が伸び、苦味の温床に。燃えを抑えたいならホイル包み/スモーカーボックスで供給速度を制御しましょう。 - Q. サクラ(チェリー)は苦いと聞くけど?

A. サクラは中〜やや軽めの部類で万能。時間の伸ばしすぎや白煙が苦味の主因です。まずは短時間で。 - Q. 休ませ時間はどのくらい?

A. 肉は10〜20分、魚は5〜10分、チーズは冷燻後にラップで一晩が目安。香りが脂や水分に拡散して角が取れます。 - Q. 煙の“良し悪し”はどう見分ける?

A. 薄い青煙=OK。白く濁って匂いが刺さる時はNG。白紙をかざして匂いと色を確かめると安定します。 - Q. 冷燻で肉や魚を安全にやる方法は?

A. 家庭では非推奨。塩分・乾燥・温度・時間の厳密管理が必要です。冷燻はチーズ/ナッツ/卵/豆腐に限定し、肉や魚は温燻〜熱燻で中心温度を達成してください。 - Q. ペリクルを作りにくい野菜は?

A. 水分が多い葉物は難易度高。塩もみ→水切り→薄い油膜で代替し、淡い木+短時間で。迷ったら燻製オイル/燻塩の間接法が安全です。 - Q. 香りが弱かった時、追いスモークしていい?

A. 可能ですが短時間で。まずは燻塩/燻油で補い、次回は淡木ベース+少量の強木ブレンドに見直すと、時間を伸ばさずに香りの芯を作れます。 - Q. 保存はラップ?真空?

A. 直後はラップで粗熱と香りを馴染ませる→冷えたらジップ袋/真空へ。冷凍は香りが鈍くなるので、短期は冷蔵(3〜4日)、長期は小分け冷凍+解凍後の追い香り(軽い温燻/燻油)が有効です。 - Q. 子どもが食べやすい燻製にするには?

A. 淡い木+短時間、甘み/乳製品で角を丸める、皮や濃い表層は外す。ゆで卵・ささみ・サーモン腹身・じゃがいもなど“やさしい器”から始めましょう。

リカバリーは“失敗を隠す”行為ではありません。香りの密度を設計し直す作業です。原因を言語化し、削る/薄める/包む/整えるの引き出しを増やすほど、次の一皿は澄んだ余韻をまといます。ここまで来れば、あなたの台所はもう「燻製でまずい食材」を生まない準備が整っています。

まとめ:もう「燻製でまずい食材」にしないための要点チェック

ここまでの要点を“今日から動ける形”に束ねます。キーワードは、薄い青煙・表面乾燥(ペリクル)・短時間で決める。これに、食材の体力(脂・厚み・香味の“声量”)を読み取る目を加えれば、燻製でまずい食材は遠ざかります。最後に、失敗を予防し、成功を再現するための実務チェックを並べました。迷ったらここに戻ってきてください。

最終チェックリスト:仕込み→発煙→仕上げの3ステップ

- 仕込み:塩2〜3%+砂糖0.5〜1%で水分と味の骨格を整える/表面をしっかり乾かしペリクル形成(指で触れて少し粘る程度まで)。脂の少ない素材は薄い油膜で受け皿を作る。

- 発煙:薄い青煙になってから投入/チップは乾いたものを少量ずつ供給/器具の通気を確保し、白煙の立ち上げ期は食材を入れない。

- 仕上げ:短時間で決める→香りが付いたら長居させない/取り出して休ませ(レスト)、香りを脂や汁へ均一に拡散させる。必要なら酸・甘み・油で輪郭を整える。

“やってはいけない”5箇条(禁則事項)

- 白煙投入(立ち上げ直後のモクモク)でスタートしない。

- 時間の足し算で香りを濃くしようとしない(渋み・酸味が先行)。

- 針葉樹(松など樹脂多い材)を使わない。

- 水分過多の食材を無下処理で燻さない(塩・水切り・乾燥の省略NG)。

- 家庭で肉・魚の冷燻に踏み込まない(安全温度に到達しない長居はリスク)。

“やるべき”5箇条(成功の型)

- 淡い木×短時間から入り、足りなければ強木を2〜3割ブレンドして輪郭を足す。

- 225〜300°F(約107〜149℃)の庫内レンジを安定させ、中心温度は安全基準で確認。

- 脂の“器”が大きい食材(サーモン、豚肩、鴨、ナッツ、卵、セミハード以上のチーズ)から攻める。

- ペリクルで均一付着を作り、香りのムラ・過剰付着を防ぐ。

- 香りは休ませで整える。付けた直後の“尖り”は一晩で驚くほど丸くなることも。

ワースト→ベスト早見表(判断のショートカット)

| 状況 | ワースト傾向 | ベストへの転換策 |

| 葉物・きゅうり等の高水分 | 苦味・えぐみ・食感崩壊 | 塩もみ→水切り→短時間の冷燻/間接法(燻油・燻塩)へ切替 |

| 柔らかチーズ | 溶け・ゴム化・焦げ臭 | 冷燻+休ませ/セミハードに置換 |

| 白身薄切り×強い木 | 煙が主役・パサつき | アルダー/アップル+短時間/皮付き厚み・ペリクル形成 |

| 家庭の冷燻肉 | 衛生リスク先行 | 温燻〜熱燻で中心温度達成/冷燻は低リスク食材へ限定 |

“5因子フレーム”の再確認(初見食材の診断票)

水分/脂肪/香味強度/表面(ペリクル可否)/耐熱の順に短評をつけるだけで、木の強さ・時間・下処理の設計が自動的に決まります。たとえば「水分高・脂少・香味弱・表面未整・耐熱弱」の素材は、“煙負け予備軍”=燻製でまずい食材化リスク高。淡い木+短時間+油膜+酸のフォロー、あるいは間接法に切り替えるのが定石です。

次回トライの処方箋(リトライ・テンプレ)

- STEP1:前回の失敗を「白煙/長時間/下処理不足/材の強すぎ」のどれかに分類。

- STEP2:薄い青煙まで待ち、時間を2〜3割短縮して再トライ。

- STEP3:材は淡木80%+強木20%の安全ブレンドに変更。味見して1割刻みで調整。

- STEP4:仕上げにレストを入れ、酸(レモン/酢)または乳脂肪(バター/生クリーム)で輪郭を整える。

- STEP5:結果をメモ(食材・下処理・木・時間・庫内/中心温度・風・感想)。次回の再現性が一気に増します。

“家でも外でも”実行できるミニ・スターターセット

- 食材:サーモン腹身/豚肩ブロック/ゆで卵/ミックスナッツ/セミハードチーズ。

- 木:サクラorアップルをベース、必要に応じてオークを2割ブレンド。

- 温度計:庫内用+中心用の2本。勘でやらない。

- 手順合言葉:「乾かす→青煙→短時間→休ませ」。迷ったらこの順で。

燻製は、火と香りと待つ時間の物語です。だからこそ、手順を言葉にしておけば、誰がやっても同じ場所に着地できます。あなたの台所とキャンプサイトが、“灰皿みたい”ではなく“余韻のある一皿”で満たされますように。次に火を起こす時、このページのチェックだけ思い出してください。それで十分、燻製でまずい食材からは自由になれます。

コメント