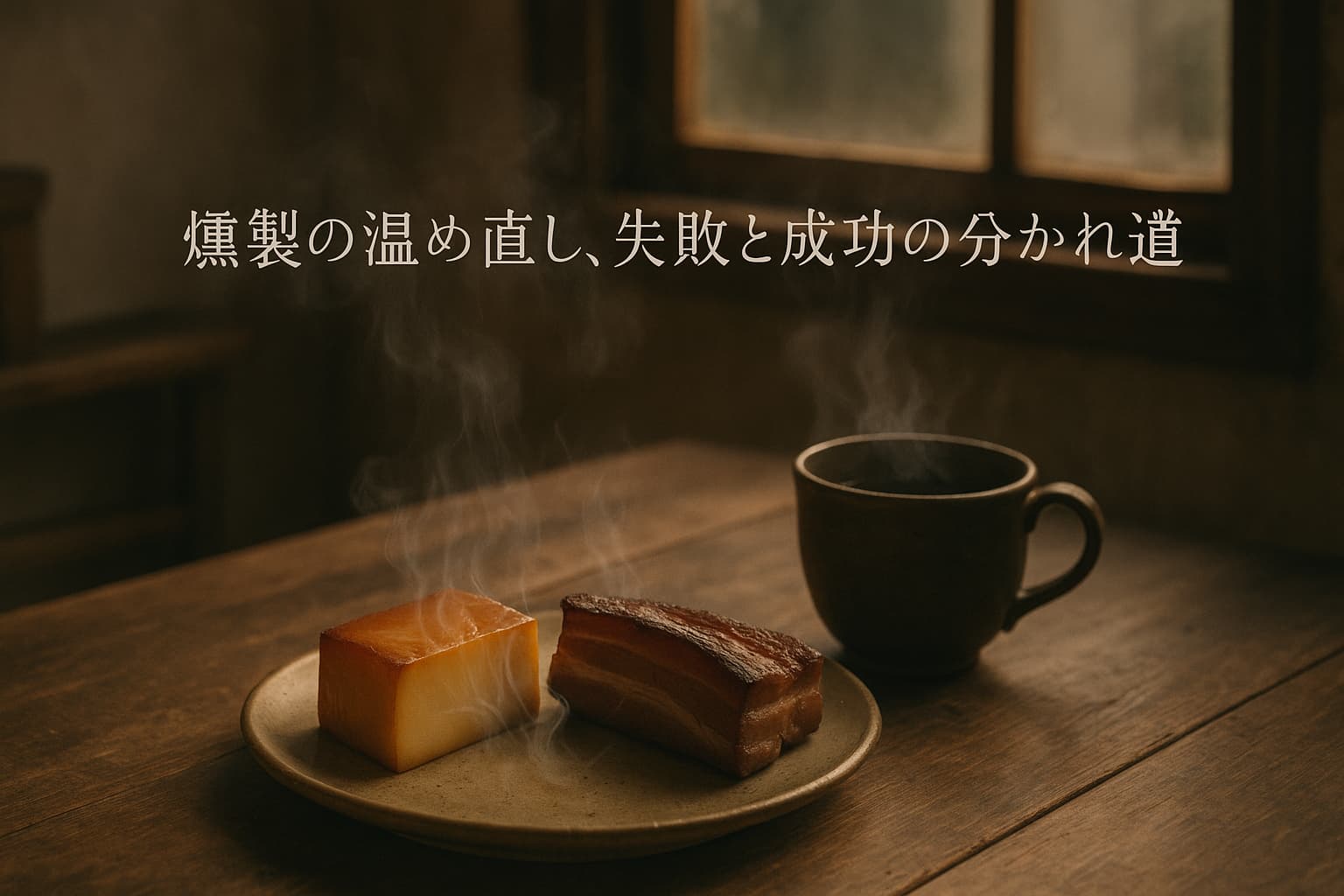

そのチーズは、たしかに燻されていたはずだった。

冷蔵庫から取り出し、レンジでチン。あたたかくなった見た目に安心してひと口、食べてみると──香りが、いなかった。

熱は戻っても、記憶は戻らない。

あの夜に感じた、煙の甘さや、少し焦げた木の皮の匂い。それらが跡形もなく、消えていた。

燻製は、煙という名の“時間”で包まれた料理。温め直すという行為は、「記憶をほどく」作業でもあるのです。

この記事では、そんな繊細な燻製たちを、もう一度、美しく甦らせるための「温め直しの知恵」をお届けします。

レンジが悪いわけではありません。

でも、「もう一度、あの味に出会いたい」と願うなら、ちょっとだけゆっくり火と向き合ってみませんか。

なぜレンジがNGなのか?香りが飛ぶ科学的理由

燻製の魅力は、味ではなく「気配」に宿っている。

その気配をつくっているのが、煙に含まれる微細な香気成分たち。ところがこの小さな存在たちは、ちょっとした温度の乱れや加熱の勢いによって、あっけなく姿を消してしまいます。

なぜ、レンジで温めると燻製の香りが飛んでしまうのか──

その答えは、“香りの正体”と“熱の伝わり方”にありました。

煙の香り成分は「揮発性」が高い

燻製のあの豊かな香り。実はその正体は、煙の中に含まれるごく微量の化合物たち──フェノール類、ケトン類、アルデヒドなど、いずれもとても揮発しやすい成分です。

それらは火が生み出す温度や、素材表面の湿度に反応して、まるで絹のように柔らかく、食材にまとわりつきます。

でも同時に、彼らはとても繊細です。

高温や急激な加熱には耐えられず、香りの層ごと空気中に逃げてしまう。

だからこそ、ただ「あたためればいい」ではなく、「香りに気づきながら、ゆっくり火を入れる」ことが大切になるのです。

電子レンジの加熱方式と“香り破壊”の関係

電子レンジは、内部の水分子を一気に振動させて加熱するしくみです。

便利で早い。でもその「スピード」こそが、燻製にとっては致命傷になることがあります。

燻製の香りは食材の「表面」にまとわりついているのに対し、レンジは内部から加熱を始めるため、外側の香り層が加熱による水蒸気や油分の動きに押され、はがれ落ちてしまうのです。

さらに、ラップをしたまま加熱すれば、蒸気がこもり、香りは容赦なく“窒息”します。

便利なレンジも、使い方ひとつで「香りの消しゴム」になってしまう。そんなこと、燻製を愛する人ほど、知っておきたいのです。

温度だけでなく「加熱スピード」も影響する

「同じ70℃まで温めたのに、香りが違う気がする」──そんな体験、ありませんか?

それは、温度そのものではなく「その温度にたどり着くまでのスピード」が違っていたからかもしれません。

揮発性の高い香気成分は、ゆっくりと加熱されると素材にとどまりやすく、逆に急激に熱が加わると一気に外へ逃げていきます。

つまり、「どんな温度で温めたか」よりも、「どう温めたか」が香りを決めているのです。

燻製の再加熱は、料理というより、香りの彫刻。

熱で刻むのではなく、熱で浮かび上がらせる。そんな繊細さが、そこにはあります。

素材別・燻製の正しい温め直し方

燻製とひとことで言っても、チーズとベーコンではまったく性質が異なります。

それぞれの素材が持つ脂の量、水分の量、繊維の構造。すべてが「香りのとどまり方」に関係している。

ここでは、家庭でよく出会う燻製食材ごとに、香りを壊さず、再びおいしく蘇らせるための温め方を紹介していきます。

あなたの台所で、もう一度煙の記憶を灯すために。

燻製チーズ:低温トースターか湯煎がベスト

燻製チーズは特にデリケート。電子レンジにかけると数秒で溶けはじめ、煙の香りが油ごと分離してしまいます。

おすすめは100〜120℃の低温トースターで1〜2分。表面だけがふわりと緩み、香りが立ちのぼります。

また、鍋にお湯を沸かして耐熱皿ごと湯煎する方法も有効です。香りの層を壊さず、じんわり中まで温められます。

「チーズの香りが立つ」と感じた瞬間が、火を止めるタイミング。焦らず、香りに耳を澄ませて。

燻製ベーコン:フライパンで表面だけ温めて

厚切りの燻製ベーコンは、噛んだ瞬間の香りが命。

その香りを飛ばさず温めるなら、フライパンでの中弱火加熱が最適です。

ポイントは「火を強くしすぎない」「転がしながら全体をじんわり温める」こと。焦げ目をつけようとすると、煙の香りよりも“焼き”が前面に出てしまいます。

フライパンを熱したら、1枚ずつそっと置き、1分前後で返しながら火を止める。余熱で温めるくらいがちょうどいい。

ベーコンから香りが浮かび上がったら、それが合図です。

燻製ナッツ・卵・サーモン:常温で“戻す”ことが最適解

これらは「加熱しない」ことが、最高の温め直しです。

ナッツは高温に弱く、加熱すると香りよりも油が目立ちます。卵は黄身が固まり、サーモンは水分が浮いてしまう。

冷蔵庫から出して20〜30分、常温に戻す。それだけで香りは自然と目覚めます。

あたためるというより、「時間を戻す」。煙の香りは、火ではなく空気で蘇ることもあるのです。

市販品はラップを外す?温め前の下準備

コンビニやスーパーで買った燻製食品には、たいていラップやプラスチックの包装があります。

そのままレンジでチン……は禁物です。

ラップの中に香りがこもり、温めと同時に一気に蒸気として外へ逃げてしまいます。

温める前にラップを外し、キッチンペーパーなどに一度移すのがポイント。素材の余計な水分も取れ、加熱ムラを防ぐことにもつながります。

ひと手間かけるだけで、味も香りも、驚くほど変わります。

再加熱に適した4つの方法を比較する

燻製の香りを守るためには、「どう温めるか」を選ぶことがすべて。

ここでは、家庭で実践しやすい4つの再加熱方法について、それぞれの特徴と適したシーン、注意点をまとめてみました。

温めるという行為が、ただのルーティンではなく、「香りを引き出す選択肢」になるように。

火の前に立つ時間が、少しだけ特別なものになりますように。

トースター:香ばしさが加わる、温度に注意

トースターの魅力は、「焼き戻す」という感覚にあります。

特に燻製チーズやベーコンの表面に香ばしさを加えるのに向いており、温度設定ができる機種なら100〜120℃の低温加熱を意識するとベスト。

ただし、庫内の温度上昇が早いため、放っておくとすぐ焦げるというリスクも。目を離さず、香りがふわっと立ったらスイッチを切るくらいが理想です。

「焼く」ではなく「香りを立てる」という意識で使ってください。

湯煎:じっくり温めて、香りを閉じ込める

もっとも穏やかな加熱法が「湯煎」です。

お湯の温度はだいたい70〜80℃。この温度帯は、燻製の香り成分が失われにくい絶妙なゾーン。

チーズやサーモンのような繊細な燻製に最適で、素材をラップや袋に入れたままでもOK。

蒸気の中でじんわりと温まり、香りが包み込まれたまま広がります。

時間はかかりますが、その分、香りは逃げません。

「急がない」という行為自体が、香りへの敬意になるのです。

フライパン:焦げの香りも武器になるが、火加減命

ベーコンやソーセージのように「表面のパリッと感も楽しみたい」燻製には、フライパンが便利です。

ただし、ここで大切なのは“香りをつくる”のではなく、“香りを引き出す”という視点。

強火で一気に焼くのではなく、中弱火でじっくりと。トングで転がしながら、香りが漂いはじめたら火を止め、余熱で仕上げます。

焦げ目がつくとスモーキーさは増しますが、本来の燻製の香りをマスクしてしまうこともあるので注意が必要です。

「焼く」ではなく「引き出す」。それがフライパンに求められる火加減の美学です。

常温戻し:加熱せずに“記憶を蘇らせる”方法

あえて加熱しない。これもまた、立派な“温め直し”のひとつです。

燻製チーズやサーモン、卵などは、20〜30分室温に置いておくだけで香りが蘇ってきます。

火を入れることで崩れるバランスも、常温なら壊さずに楽しめる。

これは「時間が火の代わりをしてくれる」方法です。

食卓に置いて、コーヒーを淹れて、少し話をして──その間に、煙はゆっくりと戻ってきます。

急がないこと。それだけで、香りはまた生き返るのです。

失敗しない温め直しのための5つの心得

煙の香りをもう一度引き出すために、特別な道具やスキルは必要ありません。

でも、たった一瞬の油断や急ぎすぎた加熱が、その香りを台無しにしてしまうこともあります。

ここでは、燻製の温め直しで失敗しないための5つの心得をご紹介します。

それは単なるテクニックではなく、火と香りと記憶に向き合うための、小さな作法のようなもの。

温めすぎない、焦らない

「もっと熱く」「もっと早く」と思う気持ちは、食欲がある証拠。でも、燻製にとって“熱すぎ”は破壊です。

焦って火を強くすれば、香りは真っ先に飛び、表面は焦げ、内部はムラだらけに。

ベストな温め方は、いつだって“ぎりぎり手前”。

その一歩手前で火を止められるかどうかが、香りの命運を分けます。

香りが立つ瞬間に止める勇気を

じんわりと火を入れていると、ある瞬間──ふっと、煙の記憶がよみがえることがあります。

それが「止めどき」です。

人間の嗅覚はとても敏感で、香りのピークを感じ取る能力に長けています。

香りを感じたら、もう十分。それ以上の熱は、“削る”熱になります。

「あと少し」ではなく、「今がちょうどいい」。その感覚を信じて、火から下ろしてみてください。

水分と油分のバランスを意識する

燻製は“乾いている”という印象があるかもしれませんが、実は香りのキャリア(運び手)となるのは油分とわずかな水分です。

加熱しすぎて脂が出すぎると、香りも一緒に流れ出てしまう。逆に水分が飛びすぎると、パサついてしまう。

だから温め直しでは、「香りを守る=水と油を守る」ことにもつながります。

フライパンやオーブンを使うときは、少しのオイルを加えたり、ペーパーで余分な脂を軽く押さえるなど、素材のバランスに気を配ると仕上がりがぐっと変わります。

素材に合った「加熱スピード」を選ぶ

ベーコンとチーズ、ナッツと卵──それぞれの素材には、“ちょうどよい熱の入り方”があります。

ベーコンなら中火でさっと。チーズなら低温でじっくり。

一律の加熱方法ではなく、「その素材の声を聞く」ような温め方を。

温度と時間の組み合わせは、香りを引き出すレシピでもあるのです。

香りを感じたら、火を止める

繰り返しますが、香りは「出すもの」ではなく「感じるもの」です。

ふわりと鼻先に立ち上がってきたその瞬間、あなたの中に“あのときの記憶”が蘇る。

それが、火を止める合図。

目ではなく、鼻と心で仕上げる──それが、燻製という料理の奥ゆかしさです。

火を止めたあとは、香りが余熱とともに食材に戻り、じんわりと染みていきます。

まとめ──温め直しは“もう一度火を灯す”行為

燻製の温め直しは、ただの再加熱ではありません。

それは香りの記憶にそっと手を添え、再び息を吹き込むような作業です。

煙がまとった香りは、誰かと囲んだ夜のぬくもりだったり、ひとりで過ごした静かな時間だったり──

レンジのボタンひとつでは戻ってこないものも、

あなたがゆっくり火を入れることで、またそっと目を覚ますかもしれません。

焦らず、急がず。香りの立ち上る気配に耳を澄ませながら、

その食卓に“もう一度、火を灯す”ような気持ちで。

今日も煙は、記憶とともに、そっとあなたの空気に溶けていきます。

コメント