火も煙も使わず、塩と時間で旨みを育てる——それが「燻製しない生ハムの作り方」です。手をかけるほどに味は深まり、待つほどに香りは澄む。ただしこれは非加熱の保存食。だからこそ、安全と再現性を設計することが、いちばんの“隠し味”になります。本記事では、家庭で実践できる温湿度の整え方、塩の配合、重量変化の見方まで、キッチンで完結する手順を丁寧に解説していきます。

生ハムの作り方の全体像|燻製しない本格派の基本フレーム

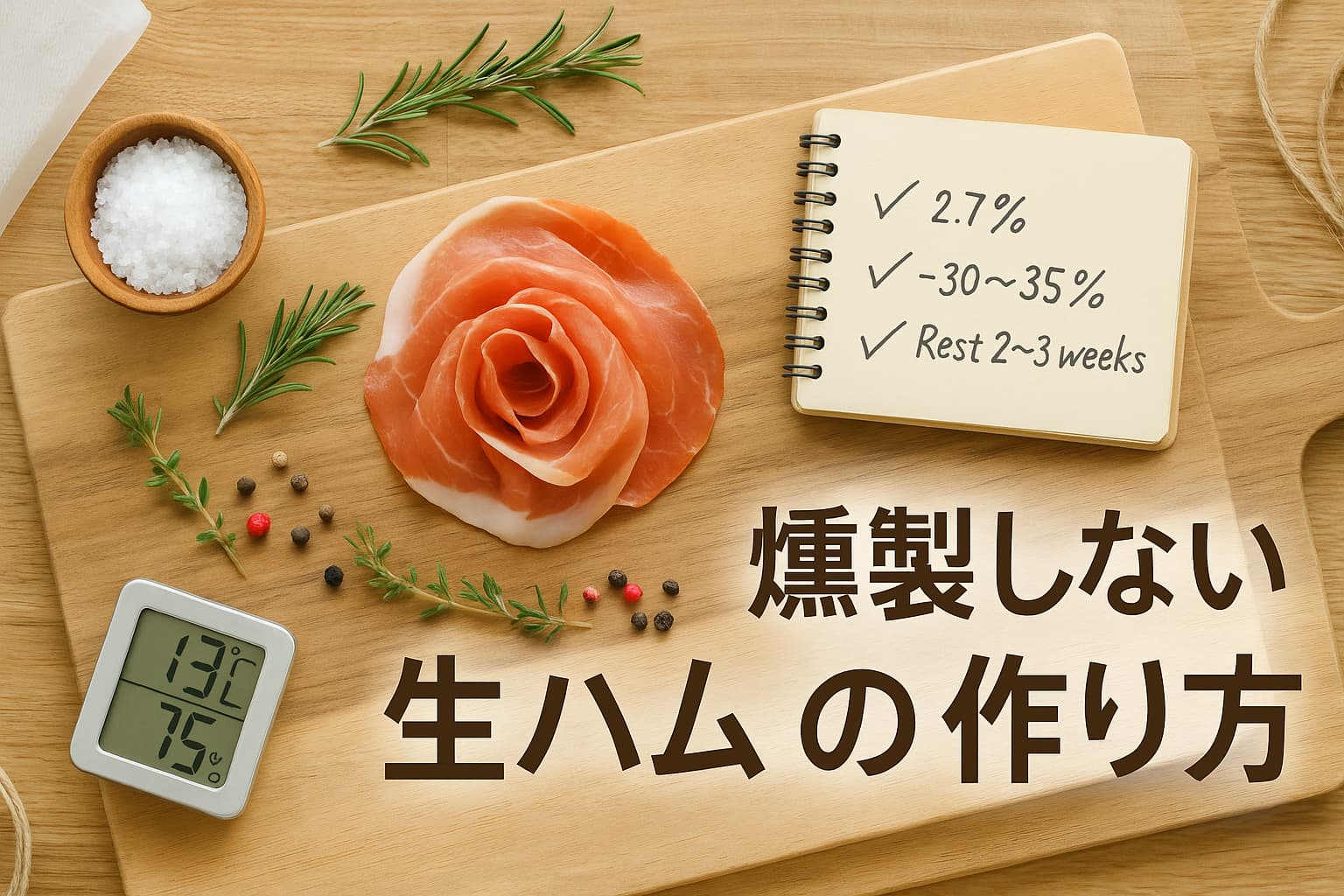

本章では、燻煙を使わずに旨みを凝縮させる等浸透塩漬け→熟成乾燥→レスト(均水化)→スライス提供の流れを、判断基準つきで設計します。大事なのは「勘」ではなく、再現可能な指標で進めること。温度・湿度・塩分・重量の4点を管理すれば、家庭でも安定して仕上がります。

ゴール設定:仕上がりの食感・香り・塩分の目安

最初に「どんな一口にしたいか」を言語化しましょう。塩分は肉重量の2.5〜3.0%が基準。しっとり寄りにしたいなら2.5%前後、保存性と締まりを優先するなら2.8〜3.0%を選びます。塩角を和らげるために砂糖0.2〜0.5%を足すのは有効です。香りの骨格は肉質で決まりますが、胡椒・ハーブはむしろ「余韻の輪郭」を整える役割。序盤はミニマル配合で肉の個性を確かめるのがおすすめです。

乾燥の到達目標は、まず重量30%減。凝縮感を強めたいときは35%減まで攻めますが、脂が多い部位や小径の肉は乾き方が速く、外硬内生(ケースハードニング)を招きやすいので、30〜33%で止めてレストを長めに取る選択も“正解”です。到達判定は味見だけに頼らず、開始重量・日付・当日重量・庫内温湿度を記録し、数値で確かめます。

安全の三本柱:塩分・温度湿度・時間(非加熱製品の前提)

「燻製しない生ハム」は加熱殺菌を行いません。守りの設計は次の三本柱です。①塩分(2.5〜3.0%の帯を外さない)②温度(目安10〜16℃、多くは12〜15℃)と湿度(70〜80%RH)③時間(塩の浸透と水分のゆっくりした移動を許す)。乾燥の本質は「水分活性(aw)を下げること」ですが、家庭では測定器を持たない前提で、重量減を代理指標にします。対象に妊婦・高齢者・免疫低下の方がいる場合は提供を控える判断も安全最優先の設計です。

失敗時の復帰手順も決めておきましょう。表面が硬く感じたら湿度+5%・風量を弱める調整を2〜3日、粘りが強い・カビ臭が気になるときは湿度−5%・温度−1〜2℃で様子見。黒・緑のカビが広範囲に出たら廃棄含めて安全側に倒します。

初心者に適した部位選び(ロンツィーノ等)と理由

成功体験を作るなら、形が素直で筋繊維が揃った単一筋の小さめ部位から。定番はロンツィーノ(豚ロース)。扱いやすい理由は、①断面が均一で塩の到達が読みやすい②乾燥時に角ができにくい③脂と赤身のバランスがよく味の変化がわかりやすい、の3点です。次点はブレザオラ(牛赤身)、小型で学びやすいのは鴨胸。巨大なもも全体(プロシュット)は家庭の初期環境ではリスクが高めなので、環境が安定してから挑みましょう。

下処理では、薄皮・膜・血管・においの強い脂を丁寧に外し、円柱形に近づけます。形が整うほど乾燥ムラは減り、風味の乗りも安定します。成形後はしっかり結束してネットに通し、端部の乾き過多を防ぎます。

キュアリングチャンバーの考え方(安定した環境づくり)

味の8割は環境の安定が作ります。おすすめ構成は、ワインセラー/小型冷蔵庫に温湿度コントローラ+小型加湿器/除湿器+微風ファン。ねらいは表面だけ先に乾かさないこと。庫内の温湿度計は最低2台、肉の周囲に直接風を当てない弱い循環を作ります。湿度は70〜80%RHを中心に、表面が乾き気味なら+5%、ベタつくなら−5%を目安に微調整。温度は12〜15℃に置き、気温の影響を受ける部屋では断熱と直射日光回避を徹底します。

管理を仕組みに落とし込むため、以下の簡易表をプリントして扉裏に貼っておくと迷いません。

| 項目 | 推奨レンジ | チェック頻度 | 対処の目安 |

| 温度 | 12〜15℃(許容10〜16℃) | 毎日 | 高すぎ:冷却強化/低すぎ:断熱 |

| 湿度 | 70〜80%RH | 毎日 | 低い:加湿+5%/高い:除湿−5% |

| 重量 | 開始から−30〜35% | 2〜3日に1回 | 停滞:湿度微調整・風量見直し |

| 外観 | 色むら・過乾・カビ | 毎日 | 黒/緑/毛足長→廃棄判断 |

最後に、レスト(均水化)の意義を。目標重量に達したら真空または二重ラップで冷蔵1〜4週間休ませます。これは内部の水分を均一化し、スライス時の割れを防ぐ「仕上げの一手」。この一呼吸で、家庭製造でもプロの安定感に一段近づきます。

材料と道具|生ハムの作り方(燻製しない)に必要なもの

「燻製しない生ハム」を家庭で安定して仕上げるためには、食材の品質と計測・環境制御の精度がすべての土台になります。ここでは、原料肉の選び方から下処理、塩・砂糖・発色剤の役割、そして温湿度を支えるツール群、最後にワインセラーや冷蔵庫を活用したチャンバーの代替構築まで、実践に直結する要点をまとめます。どれも特別な“高級品”は不要ですが、最低限の正確さは妥協しないこと。道具は安全=おいしさの味方です。

原料肉の選び方と下処理(成形・スジ取り・結束)

はじめてなら、単一筋で形が素直な部位を選びます。おすすめは豚ロース(ロンツィーノ)。信頼できる精肉店で、鮮度・温度管理の良いものを選びましょう。野生肉(イノシシ等)は風味は魅力的ですが、家庭製造ではリスク管理が難しいため非推奨です。厚みは乾燥の安定を考慮して直径5〜8cm程度が扱いやすく、長さは器具と庫内スペースに合わせて調整します。

- 下処理1:トリミング…銀皮・厚い膜・血管・においの強い脂を外し、断面を楕円→円柱に近づけます。角が残るとそこだけ早く乾いてケースハードニングを招きやすくなります。

- 下処理2:ドライパット…表面の水分をキッチンペーパーで優しく拭き、雑菌の足場を減らします。こすらず、置いて吸わせるイメージ。

- 下処理3:成形と結束…たこ糸で2〜3cm間隔のシンプルな格子を作るように結束。端部は丸く内側へ折り込み、ネットに通して形を保持します。

- 下処理4:重量記録…この段階の開始重量が以後の“航海図”。日付とともに必ず記録してください。

| 部位 | 難易度 | 風味の特徴 | ポイント |

| 豚ロース(ロンツィーノ) | 低 | 上品でミルキー、脂と赤身の均衡 | 形が素直。初回に最適 |

| 牛もも(ブレザオラ) | 中 | 赤身の旨みが濃い | 乾燥やや長め。塩角は低めに |

| 鴨胸(ダック・プロシュット) | 低〜中 | 芳香とコク、短期で楽しめる | 皮側の乾燥ムラに注意 |

仕上げの口当たりは最初の成形でほぼ決まります。整った円柱は乾きが均一で、スライスも割れにくく、口溶けが整う。ここを丁寧に。

塩・砂糖・発色剤(Cure #2)の役割と使い分け

配合の芯は塩2.5〜3.0%(肉重量比)です。塩は非ヨウ素・非添加の精製塩が扱いやすく、粒度は中〜細粒が均一に行き渡ります。砂糖0.2〜0.5%は塩角をやわらげ、熟成香をふっくらまとめる“バッファ”。スパイスは好みですが、初回は黒胡椒・ローズマリー・タイム程度に留め、肉そのものの輪郭を確かめると学びが深まります。

長期乾燥や厚みのある塊では、発色剤(Cure #2)の役割が大きくなります。一般的な使用量の目安は肉重量の0.25%。成分は「食塩+亜硝酸塩+硝酸塩」で、C.botulinum抑制・色安定・酸化抑制といった安全性と品質安定に寄与します。必ず製品表示の使用量に従い、精密秤で計量してください。少なすぎても多すぎてもNG——ここはレシピより“計量器の精度”がものを言います。

- 等浸透(エクイリブリアム)塩漬けの基本…肉1,000gに対して塩25〜30g、砂糖2〜5g、(必要なら)Cure #2を2.5g。密閉袋に入れ、冷蔵で塩を届かせます。

- スパイスの後入れ…塩到達後に表面へすり込むと、香りが“外に広がりすぎない”品の良い仕上がりに。

- 塩の選択…岩塩・海塩の風味差はありますが、粒度均一>産地の優先度でOK。

配合は「味」だけでなく安全の一部。塩分を無闇に下げないこと、Cure #2は用途(長期乾燥)に応じて正しく使うことを、手順の前提に置きましょう。

温湿度計・真空機・秤など必須ツール一覧

“勘”を卒業して再現性を手に入れるための、最低限の道具は次の通りです。高価である必要はありませんが、精度は裏切らない投資です。

- キッチンスケール(大)…上限5kg以上・1g刻み。開始重量・経過重量の記録用。

- 精密秤(小)…上限500g・0.01〜0.1g刻み。Cure #2やスパイスの計量に必須。

- 温湿度計×2…庫内の上段・下段に配置し、偏差を見て調整。可能ならデータロガー型。

- 真空パック機+袋…等浸透塩漬け時やレスト時に使用。チャック袋より浸透が安定し、衛生的。

- 小型加湿器/除湿器…季節で大きく変動するRHを微調整。庫内容量に合う小型機で十分。

- 循環用の微風ファン…直接風を当てず、庫内にそよ風程度の循環を作る。

- 温度・湿度コントローラ…コンプレッサー・加湿/除湿を自動制御。オンオフのヒステリシス設定が可能なタイプが便利。

- フック/ネット/たこ糸…結束と吊り下げ。食品用を選ぶ。

- 消毒用アルコール(食品用)/キッチンペーパー…庫内と手・道具の清拭に。清潔=品質です。

これらを“1セット”にして保管し、仕込みのたびに同じ手順で使うと、誤差の少ない積み重ねがデータになります。記録は「日付/温度/湿度/重量/外観メモ」を同一フォーマットで続けるのがコツ。

代替案:ワインセラー/改造冷蔵庫の活用

専用チャンバーがなくても、ワインセラーや小型冷蔵庫を工夫すれば、十分に実用的な環境を作れます。狙いは12〜15℃・70〜80%RHの帯に“居続ける”こと。以下はシンプルな構築例です。

- 1)器材の配置…庫内上段に温湿度計A、下段に温湿度計B。中央やや上に微風ファンを置き、肉に直接当てない角度で循環。

- 2)制御の導入…外部コントローラでセラーの電源を制御し、ヒステリシス(±0.5〜1.0℃)を設定。RHは小型加湿器/除湿器を交互に稼働できるように。

- 3)初期キャリブレーション…空庫で24時間運転し、上下の温湿度差を把握。差が大きい場合はファン位置と風量を微調整。

- 4)試運転…水入りトレーを入れて湿度の追従性を確認。RHが上がりすぎるならトレーを小さく、足りなければ加湿器の設定を1段上げる。

- 5)本番運用…原料肉を互いに接触させず吊るし、2〜3日に1度の重量測定と外観チェック。乾きムラが出たらフック位置を90°回転させるだけでも改善します。

簡易に済ませたい場合は、高湿度寄り(75〜80%RH)でスタート→徐々に下げる“緩い坂道”を描くのが安全側。逆に乾燥を急ぐと表面が先に固まり、内部に水分が閉じ込められます。最後はレスト期間(真空1〜4週間)で内部の水分差をならし、スライスの美しさと口溶けを揃えましょう。

環境構築は「一度作れば毎回効く」投資です。塩と時間の仕事を邪魔せず、静かに進ませる装置を味方につければ、家庭のキッチンでも十分に“店の顔”が作れます。

実践ステップ【等浸透→熟成乾燥→レスト】|生ハムの作り方 燻製しない

ここでは、家庭で再現しやすい等浸透塩漬けから熟成乾燥、最後のレスト(均水化)と薄切り提供までを、判断基準とチェックポイントつきで一本道にします。迷いやすいのは「いつ次へ進むか」という“合図”。そこで、数値(塩%・温湿度・重量減)と所見(触感・見た目・香り)をセットで確認し、段階を進めていきます。

等浸透塩漬けの手順と配合(目安:塩2.5〜3%)

等浸透塩漬けは、肉全体に塩分を均等に“届かせる”ステップです。基本配合は塩2.5〜3.0%(肉重量比)、好みで砂糖0.2〜0.5%、長期乾燥や厚みがある場合は必要に応じてCure #2を0.25%。例えば肉1,200gなら塩30g、砂糖3g、Cure #2は3gという具合です。配合を秤で正確に計量し、ボウルで混和してから肉表面にまんべんなくすり込み、真空袋に収めます。空気が残るとムラの原因になるので、シール前に軽く袋を撫でて角の空気を逃がしてください。

塩漬けは冷蔵(2〜5℃)で進め、袋の中の肉汁(ピックル)が全体に回るように1日1回反転します。期間は部位の太さで変わりますが、半径2.5cmあたり5〜7日が目安。直径6cmなら半径3cmなので約6〜8日、直径8cmで半径4cmなら約8〜12日という感覚です。進捗の合図は、指で押したときの“均一な張り”と、切り口に見立てた中央部を押したときの“塩のコシ”。端だけ硬く中央が柔らかければ、まだ待ちます。

終盤の1〜2日は袋の口を一瞬だけ開けて余剰のピックルを捨て、新しい袋で再真空すると匂いのこもりと過度の浸漬を抑えられます。終了のサインが分かりにくい場合は、端を薄くスライスして味見します。しょっぱさが明らかに弱いときは1日延長、塩角が立つなら砂糖を0.1〜0.2%だけ追加して半日延長など、微調整は小さく・短くが合言葉です。仕上げに流水ではなく冷水で表面を軽く拭う程度にして、キッチンペーパーで水気を取り、次段階へ進みます。

熟成乾燥:12〜15℃/70〜80%RHと重量減30〜35%の指標

熟成乾燥の目的は、塩が届いた肉からゆっくりと水分を抜くこと。庫内は12〜15℃、湿度70〜80%RHを中心に運用します。乾きが速すぎると表面が硬化し、内部に水が閉じ込められるので、最初の数日はやや高湿(75〜80%)で様子を見て、表面が落ち着いたら72〜75%に下げるイメージが安全です。風は“そよ風”程度で、肉に直接当てないように角度を調整します。

到達指標は開始重量から30〜35%の減少。30%はしっとり、35%は凝縮感の強い仕上がりになりやすいレンジです。計測は2〜3日に1回、同じスリングやトレイを用い、ゼロ点の誤差を減らします。見た目のサインとしては、表面が軽くマットになり、押して返る弾性が“均一”になること。片側だけ硬い、端部がカサつく等の偏りがあれば、フックの向きを90°回転して風向と重力の影響を分散します。

トラブルが出たときの簡易チューニングも覚えておきましょう。表面が硬い・割れやすい=湿度+5%、温度−1℃、風量ダウンを2日。逆にベタつく・酸っぱい匂いがする=湿度−5%、温度−1〜2℃を1〜2日。白い粉状のカビは状況次第で中立〜良性ですが、黒・緑・毛足の長いものは除去・廃棄を含めて安全側に判断します。終盤に入ったら、ゴール重量の±1%以内を狙って微調整し、狙いの数字に達したら次工程へ。

レスト(均水化)と薄切りのコツ/提供前の衛生管理

目標重量に達したら、いきなり切らずにレスト(均水化)へ。やり方は、肉を真空パック(または二重ラップ)して冷蔵し、一般に1〜4週間休ませます。これは内部の水分勾配をならし、外硬内柔のギャップを和らげるための“仕上げ”。小さな塊や脂の多い部位は1〜2週間、赤身で太い塊は3〜4週間が目安です。レスト中は週1回だけ向きを変えると、わずかなドリップも均一に回ります。

スライスはよく冷えた状態で。包丁なら長い刃で引いて切る意識、可能ならスライサーを使うと安定します。厚さは0.8〜1.2mmが基準で、脂の多い部位はやや薄め、赤身は旨みを感じやすい1.0〜1.2mmも美味。切り出してすぐは香りが閉じているので、室温で2〜3分だけ待つと香りが開き、舌触りもなじみます。提供直前まで清潔な手袋を使い、室温放置は短く。残りは真空で冷蔵し、ゆっくり楽しみましょう。

衛生面では、扱う器具のアルコール清拭、作業前後の手洗い、包丁・まな板の生肉用と食卓用の分離を徹底します。妊婦・高齢者・免疫機能の弱い方がいる家庭では、提供を控える判断も大切です。安心とおいしさは二項対立ではなく、むしろ表裏一体だと考えましょう。

重量・日数トラッキング(管理シートの作り方)

再現性の核は記録です。以下の項目をひとつのシートにまとめ、仕込みのたびに同じフォーマットで埋めていきます。手書きでもスプレッドシートでも構いませんが、測る日を固定(例:月・木)すると比較がしやすくなります。重量は必ず同じ状態(同じフック・同じトレイ・同じゼロ点)で測定し、ばらつきを避けます。温湿度は上下段の二点を取り、差が大きい場合はファン位置や加湿器の置き場を見直します。

| 項目 | 記録例 | 注釈 |

| 開始重量 | 1,240g | 下処理・成形直後の数値 |

| 塩配合 | 塩2.8%/砂糖0.3%/Cure #2 0.25% | 塩・砂糖・発色剤は小数第2位まで |

| 塩漬け期間 | 8日(反転8回) | 半径×5〜7日の目安と比較 |

| 乾燥開始日 | 9/10 | 庫内温度13℃・湿度78%で開始 |

| 経過重量 | 9/14=1,120g/9/18=1,040g | 2〜3日に1回、同条件で測定 |

| 重量減率 | 9/18=−16.1% | (開始−当日)/開始×100 |

| 環境ログ | 上下13.2℃/12.9℃・78%/74% | 上下段の差も記録 |

| 外観メモ | 端部やや乾き→湿度+3% | 所見と対処をセットで |

| ゴール重量 | 808g(−34.8%) | 狙いの30〜35%に合わせて算出 |

| レスト期間 | 14日(真空冷蔵) | 1〜4週間の範囲で設定 |

ゴール重量は、開始重量×(1−目標減率)で即算できます。例えば開始1,240gで35%を狙うなら、1,240×0.65=806g付近が目標。数値で明確に“到着”を定義することで、感覚に頼らずに品質をそろえられます。最後に、毎回のログから“よかった設定値”を青ペンで囲ってテンプレ化すると、次回の初期設定が一気に速くなります。

代表レシピ3選|燻製しない生ハムの作り方バリエーション

ここでは、家庭で実践しやすい燻製しない生ハムの作り方を3タイプに分けて紹介します。設計の核はどれも同じ——等浸透塩漬け→熟成乾燥→レスト(均水化)。違いは「部位の形・水分・脂の量」による最適な塩%・期間・重量減の着地点です。まずは1つを確実に成功させ、次に好みのプロファイルへ微調整していきましょう。

ロンツィーノ(豚ロース):扱いやすい定番

味わいの特徴:ミルキーな脂と素直な赤身が同居し、香りは上品。形が均一で管理しやすく、最初の成功体験をつくるならこれ一択です。

- 標準配合(肉1,000gあたり):塩2.7%=27g、砂糖0.3%=3g、Cure #2 0.25%=2.5g(長期乾燥・厚みに応じて)、黒胡椒0.3%、ローズマリー0.1%(好みで)。

- 等浸透塩漬け:配合を混和→全体にすり込み→真空袋→2〜5℃で寝かせ、半径2.5cmあたり5〜7日を目安に毎日反転。

- 熟成乾燥:13℃/75%RHでスタート→表面が落ち着いたら72〜75%RHへ微調整。風はそよ風程度。目標は重量−30〜33%、およそ3〜7週間。

- レスト:真空で2〜3週間。切り出しは0.8〜1.0mm薄切りで。室温で2〜3分置くと香りが開きます。

コツとリカバリー:端部が先に乾くときは湿度+3〜5%/風量ダウン。塩角が立つなら砂糖を0.1%追加して半日延長。スパイスは塩到達後に表面へ追いがけすると香りが上品に収まります。

ブレザオラ(牛赤身):深い旨みを引き出す

味わいの特徴:赤身のコクが前面に出る“骨太系”。脂が少ないぶん乾燥が速く、重量−33〜35%まで進めても締まりすぎず、凝縮感のある余韻に仕上がります。

- 標準配合(肉1,000gあたり):塩2.6%=26g、砂糖0.4%=4g、Cure #2 0.25%=2.5g、黒胡椒0.3%、タイム少々。オプションで赤ワイン50〜80ml(塩に数滴絡める程度)。

- 等浸透塩漬け:真空で8〜12日(太さによる)。ワインを使う場合は初日〜2日のみ軽く絡め、過度の浸漬は避ける。

- 熟成乾燥:12〜14℃/72〜76%RHを中心に。表面の乾きが速いときはコラーゲンシート(薄いケーシング)で軽く覆うと均一化しやすい。目標は−33〜35%。

- レスト:真空で3〜4週間。薄切りは1.0〜1.2mmが赤身の旨みを感じやすい厚さ。

コツとリカバリー:金属的な風味が出るときは酸化が速いサイン。温度−1℃・湿度+3%で2日様子見。乾きムラはフックの向きを90°回転し、風向と重力の影響を分散します。

鴨生ハム(Duck Prosciutto):小型で短期仕上げ

味わいの特徴:芳香とコク、短期間で達成感が得られる人気レシピ。皮下脂肪が厚いので、重量減はやや低めを狙います。

- 標準配合(胸肉1枚=約250〜300gあたり):塩3.0%、砂糖0.3%、Cure #2 0.25%(長期/気温条件に応じて)、黒胡椒少々。オプションでオレンジゼストやスターアニスを微量。

- 等浸透塩漬け:真空で3〜5日。皮側の水分が溜まりやすいので、毎日反転して均一化。

- 熟成乾燥:12〜13℃/75〜78%RHで10〜14日。皮側だけ先に乾くなら、ガーゼで軽く覆うとマイルドに進行。目標は重量−25〜30%(脂が多いぶん、これで十分な食感)。

- レスト:真空で7〜10日。スライスは0.7〜1.0mmの薄切り。皮の香りを活かすなら室温2分で香りを起こしてから。

コツとリカバリー:皮側に小さなひび割れが出たら湿度+3%。酸味が立つ前に早めのレスト移行で丸みを取り戻せます。スパイスは入れすぎると鴨の個性が埋もれるため、アクセント程度に。

各レシピの比較表(塩分%・期間・温湿度)

3タイプのレシピを一望できる比較表です。ご自身のキッチン環境と時間に合わせて選び、まずは1回目を成功させることを目標にしましょう。

| レシピ | 肉の目安重量 | 塩% | 砂糖% | Cure #2 | 塩漬け期間 | 乾燥条件 | 目標重量減 | 乾燥期間 | レスト |

| ロンツィーノ(豚ロース) | 800g〜1.5kg | 2.7% | 0.3% | 0.25%(任意/長期) | 7〜10日 | 13℃/75%→72〜75%RH | −30〜33% | 3〜7週 | 2〜3週 |

| ブレザオラ(牛赤身) | 700g〜1.2kg | 2.6% | 0.4% | 0.25%(推奨) | 8〜12日 | 12〜14℃/72〜76%RH | −33〜35% | 4〜8週 | 3〜4週 |

| 鴨生ハム(胸肉) | 250〜300g/枚 | 3.0% | 0.3% | 0.25%(条件次第) | 3〜5日 | 12〜13℃/75〜78%RH | −25〜30% | 10〜14日 | 7〜10日 |

- 最短で喜びたい→鴨:短期で“できた”が味わえる。

- まずは王道の口溶け→豚ロース:管理が素直で学びが多い。

- 凝縮感と赤身の旨み→牛:レスト長めで角が取れ、堂々たる風味に。

いずれのレシピでも、配合は秤で厳密に、温湿度は「大きく動かさない」が鉄則。妊婦・高齢者・免疫が弱い方への提供は控える、黒・緑・毛足の長いカビは廃棄判断などの基本も、最初から“運用ルール”として台所に貼っておくと迷いません。少しずつ条件の最適点を見つけ、あなたの家の冷えた空気の中で、塩と時間の仕事を静かに進ませてください。

安全とトラブルシュート|燻製しない生ハムの作り方の注意点

「燻製しない生ハム」は非加熱のRTE(そのまま食べる)食品です。だからこそ、仕込み〜提供までの各段階に「守りの設計」を入れておくことが、味と安心の両立につながります。本章では想定トラブルを先回りして潰す考え方と、起きてしまった時の復帰手順をまとめます。迷ったら“数値と所見の両輪”——温度・湿度・重量減という客観指標に、触感・外観・匂いを重ねて判断しましょう。

リステリア・ボツリヌス等のリスクと多重ハードル対策

非加熱で食べる以上、微生物リスクへの理解と抑制が最優先です。基本戦略は多重ハードル。すなわち、①塩分(肉重量の2.5〜3.0%帯を守る)②温度(10〜16℃、多くは12〜15℃)③湿度(70〜80%RH)④時間(“ゆっくり”進める)⑤必要に応じた発色剤(Cure #2)の活用、の組み合わせで、病原菌の増殖余地を狭めます。とくにリステリアは低温でも生き延びるため、温度を上げすぎない・塩を下げすぎないが鉄則。ボツリヌス対策では過度な嫌気・低塩・高水分の重なりを避け、長期乾燥や厚い塊では規定量のCure #2(0.25%目安)で“守り”を積み増します。

運用で効くのは清潔の仕組み化。仕込み前に作業台・器具・手袋を食品用アルコールで拭き上げ、生肉用/加熱済み・提供用の包丁・まな板を分ける。真空の口や袋の内側に触れたら交換する勇気を。吊り下げ時は互いに接触させず、滴下で汚染しないレイアウトを維持します。庫内で生鮮野菜・生魚・生卵と同居させないことも、地味ですが効きます。

停電や温度逸脱が起きたときは、観察の指針を決めておきましょう。2時間以上の温度上昇(>16℃)が発生し、同時に湿度が低くない=“ぬるく湿った”状態が続いた場合は、目視・嗅覚・触感の3点を総合判定し、それでも迷うなら安全側(廃棄)へ倒す判断が賢明です。非加熱の保存食は、疑わしきは供さず——これを家庭製造の合言葉に。

ケースハードニング(外硬内生)の見抜き方と是正

最も多い失敗がケースハードニング。表面だけ先に乾いて硬く、中に水が閉じ込められる現象です。サインは、①外皮がカサつく②押すと表面だけが強く反発して“芯”が柔らかい③断面に細かい亀裂や色ムラ。放置すると中心部の水分活性が高止まりし、安全側でも品質側でも不利になります。

- 予防策:乾燥初期は湿度75〜80%RHでスタートし、表面が落ち着いたら72〜75%へ緩やかに下げる。風は直接当てない微風、温度は12〜15℃に固定。

- 軽症の是正:表面がやや硬い程度なら、湿度+5%・温度−1℃・風量ダウンを48時間。フックの向きを90°回転して風の当たり方を均一化。

- 中等症〜重症:割れ・深い亀裂・芯のベタつきが強い場合は、短期レスト(真空1〜2週間)で均水化→再乾燥に戻す。再乾燥は湿度高めで再開し、以後は小刻み調整を徹底。

- 最終手段:改善せず匂い・粘り・変色が進む場合は廃棄。もったいなさより安全優先です。

ポイントは「初速を急がない」。“乾いた見た目”に引っ張られてRHを下げすぎると、ほぼ確実にケースハードニングへ向かいます。穏やかな坂道を描くイメージで。

カビの種類:白・黒・緑の判断と対応フロー

乾燥熟成ではカビが全く出ないほうが珍しい。重要なのは“見分け”と“処置”。下の表を目安に、色・毛足・広がり方・匂いで判断します。

| 外観 | 性格 | 対応 |

| 白〜灰白の薄粉、毛足ほぼ無し | しばしば中立〜良性 | 乾いた布で拭き取る。気になる場合は食酢1:水1で湿した布→乾拭き→風通し改善 |

| 白だが毛足が長い/綿毛状 | 環境過湿のサイン | 上記拭き取り+湿度−5%・温度−1℃・風の滞りを解消 |

| 緑、黒、青、オレンジ系/斑点〜面 | リスク高 | 広範囲なら廃棄。ごく小範囲なら表層を厚めに切除+酢拭き+環境是正。再発すれば即廃棄 |

拭き取りはこすりすぎないのがコツ。表面を荒らすと再発しやすくなります。庫内の棚・壁・ファンは定期的にアルコール清拭し、凝縮水(結露)はその日のうちに拭き上げ。肉同士の接触を避けるだけでも、胞子の移動が減って汚染の“拡大再生産”を抑えられます。

提供対象(妊婦・高齢者・免疫低下)への配慮と代替案

非加熱の生ハムは、妊婦・高齢者・免疫機能が低い方・乳幼児には提供を控えるのが基本線です。家族やゲストに該当者がいる場合は、加熱提供の代替(薄切りを軽く加熱して料理に使う等)へ切り替える選択を。塩分摂取が気になる相手には、スライスを薄く、オリーブオイルや生野菜と合わせて塩味を拡散する工夫が効きます。

保存と提供の運用もあらかじめ決めておきます。完成品は真空冷蔵(チルド帯)で風味を保ち、開封後は清潔な手袋で取り分け、必要分だけ薄切りに。盛り付け後の室温放置は短時間にとどめ、残りはすぐに冷蔵へ戻します。取り置きの目安は環境と塩分に依存しますが、“短く回して新鮮に食べ切る”運用が一番の品質保証です。

におい・粘り・色ムラなど、よくある異常の早見表

- 金属臭/酸味が立つ…酸化・過乾や温度高めのサイン。温度−1℃・湿度+3%で2日様子見。表面を軽く拭い、レストを長めに取ると角が取れやすい。

- 表面に粘り/糸引き…過湿・風停滞。湿度−5%・ファン角度調整・距離確保。改善しない/匂いが悪化するなら廃棄。

- 断面の色ムラ…塩到達のムラ or 乾燥ムラ。次回は等浸透期間を延長、成形を円柱に近づけ、乾燥初期は高湿スタートに。

- スライス時に割れる…乾燥過多 or レスト不足。レスト追加1〜2週、次回は目標重量減を1〜2%低めに設定。

安全運用チェックリスト(印刷して扉裏へ)

- 配合固定:塩2.5〜3.0%/(必要時)Cure #2 0.25%/砂糖0.2〜0.5%。秤は小数第2位まで。

- 環境固定:初期75〜80%RH→72〜75%RHへ。温度12〜15℃。直接風NG。

- 記録固定:開始重量・日付・温湿度・経過重量・外観メモ。測定日は週2回に固定。

- 衛生固定:作業前後のアルコール清拭、生肉と提供器具の分離、真空袋の口は素手で触らない。

- 提供固定:妊婦・高齢者・免疫低下・乳幼児に供さない。盛り付け後は短時間で提供・冷蔵回帰。

- 逸脱時の行動:16℃超・過湿が2時間以上続いたら総合判定→迷えば廃棄。

“いい生ハム”とは、うまくいかなかった日にも安全であるもの。設計と記録でブレを狭め、塩と時間の仕事を静かに進ませましょう。結果、味は自然に追いついてきます。

よくある質問(FAQ)|生ハムの作り方(燻製しない)

仕込みが進むほど、細かな疑問が生まれます。ここでは検索の多いテーマを中心に、結論→理由→実装手順→失敗時の対処の順でまとめました。迷ったら、本文の原則——塩分(2.5〜3.0%)・温度(12〜15℃)・湿度(70〜80%RH)・重量減(30〜35%)——に立ち返ってください。ルールは「派手ではないけれど、いつも効く」ものだけを残しています。

家庭用冷蔵庫だけで可能?温湿度の安定性問題

結論:家庭用冷蔵庫“だけ”での長期乾燥は非推奨です。一般的な冷蔵庫は温度が低すぎ(2〜5℃帯)、かつ乾燥が強いため、表面が先に固まる「ケースハードニング」を招きやすいからです。また開閉による温湿度の乱高下や、庫内の生鮮食品との同居リスクも避けたいポイントです。短期の“塩漬けフェーズ”を冷蔵庫で行うのは適切ですが、乾燥フェーズはセラー/改造冷蔵庫+温湿度制御に移しましょう。

現実解:ワインセラーや小型冷蔵庫に、温湿度コントローラ+小型加湿器・除湿器+微風ファンを組み合わせれば、12〜15℃・70〜80%RHの“ゆっくり乾く帯”を作れます。空庫で24時間運転し、上下段の温湿度差を把握→ファン角度を調整するだけでも安定度は上がります。冷蔵庫しかない場合の“暫定策”としては、小ぶりの部位(鴨胸など)を選び、ガーゼ/コラーゲンシートで表面を守って短期間で仕上げ、レストを長めに取る方法があります。それでも、毎日の開閉で条件が揺れるので、結果は安定しづらいと考えてください。

Cure #2は必須?使わない場合の限界と注意点

結論:厚みのある塊肉・長期乾燥を行うなら、Cure #2(食塩+亜硝酸塩+硝酸塩)の適正使用を強く推奨します。役割はボツリヌス抑制・色安定・酸化抑制で、「安全と再現性」の柱のひとつです。使用量は一般に肉重量の0.25%。必ず製品の表示に従い、精密秤で計量してください。

使わない場合:短期・小型(例:鴨胸)で、温湿度が非常に安定し、塩分をしっかり確保できる条件なら“不使用の運用”も現場に存在します。ただし許容範囲は狭いと心得てください。塩を下げすぎない(2.5%未満は避ける)、乾燥を急がない、過度な嫌気条件を作らない(ドリップ溜まりに注意)など、守るべき線は増えます。妊婦・高齢者・免疫低下の方への提供は控えるのが前提です。迷うくらいなら、Cure #2を正しく使ったほうが安全・品質ともに安定します。

保存期間の目安と保存方法(真空・冷蔵・冷凍)

丸ごと(未スライス):仕上げ後は真空パックでレスト(1〜4週間)したのち、同じく真空のままチルド帯(0〜3℃)で保管します。塩分・乾燥度・衛生管理に左右されますが、風味のピークは数週間〜数か月の範囲で訪れることが多いです。定期的に外観と匂いを確認し、異常があれば食べない判断を。

スライス後:空気と接する表面積が増えるため、酸化と乾燥が一気に進みます。1回に使う分だけ切り出し、真空 or ラップ+密閉容器で冷蔵。数日で食べ切れる量にとどめましょう。盛り付け後は室温に長時間放置しないのが鉄則です。

冷凍:香りの“立ち上がり”は多少鈍りますが、酸化の進行を抑える手段として有効です。小分け真空にして−18℃帯で保存、解凍は冷蔵庫内でじっくり。解凍後の再冷凍は品質が落ちやすいので避け、一回分ずつの小分けが基本です。

塩分が強すぎた時の調整法(スライス厚・オイル・野菜)

結論:塩が強いと感じたら、スライスを薄くするのが最短の解です。目安は0.6〜0.8mm。塩角が立つときは、レストを延長(1〜2週間)すると角が丸まりやすくなります。味覚側の調整としては、オリーブオイルを一滴落として脂の甘みで塩を拡散、リーフ野菜・柑橘・無塩の白インゲンなど“塩を受け止める相手”と合わせると調和します。

仕込み側のリカバリー:次回以降は塩を2.5〜2.7%帯にし、砂糖を0.3〜0.5%へ微増。乾燥終点を−30%付近で止め、レスト長めで仕上げると塩味の当たりが柔らぐことが多いです。どうしても強い個体は、料理用途(刻んで卵・芋・豆、無塩バター)に回すと幸福度が上がります。

| 困りごと | すぐ効く対処 | 次回の仕込み改善 |

| 乾きすぎ・塩辛い | 薄切り0.6〜0.8mm/オイル一滴 | 塩2.5〜2.7%/終点−30%/レスト長め |

| ベタつく・ぼやける | 湿度−5%・温度−1℃・風向見直し | 初期湿度を高くしすぎない/成形を円柱に |

| 香りが弱い | 室温で2〜3分置く | レストを丁寧に/スライス厚1.0mmで様子見 |

最後に——誰に出すかを常に意識してください。妊婦・高齢者・免疫が落ちた方・乳幼児への提供は控える、という原則はFAQの外側にある“大前提”です。塩と時間の静かな仕事を、正しい環境で、正しい相手に。そこさえ守れば、家庭の台所でも胸のすくような一枚に辿り着けます。

まとめ(結論)|燻製しない生ハムの作り方を家で成功させるコツ

ここまで読み進めてくれたあなたは、もう「勘」ではなく設計で生ハムを作る準備ができています。燻製しない生ハムは、火も煙も使わないぶん、塩分・温度・湿度・時間という目に見えない要素を丁寧に積み上げる料理。レシピの差よりも、環境の安定と記録の堅実さが味を決めます。結論として、成功する人は「守るべき線」を明確にし、些細な変化も数字と所見で捉え、次回の仕込みに学びを還流させています。

まず最重要の枠組みを、もう一度短く。塩は2.5〜3.0%、温度は12〜15℃、湿度は70〜80%RH。乾燥の到達は重量−30〜35%、そして仕上げのレスト1〜4週間。この“5点セット”を崩さない限り、味は自然と整い、安全性も論理的に積み上がります。逆に言えば、この5点のうちどれかを大きく外すと、たちまち不安定になります。特に乾燥初期の“スピード違反(急乾)”は、ケースハードニングを呼ぶ最大要因。最初の一週間を穏やかに運転するだけで、後半のトラブルは目に見えて減ります。

環境づくりは、一度整えれば毎回効く投資です。ワインセラーや小型冷蔵庫に温湿度コントローラ、加湿・除湿、小さな循環ファン。これで「12〜15℃/70〜80%RHに“居続ける”箱」が生まれます。箱の中では、肉同士を離し、直風は当てず、上段・下段の差を温湿度計で可視化。季節や天候の揺れに惑わされず、静かにゆっくり水を移動させていきましょう。道具は豪華でなくていい。肝は計測の精度と再現の仕組みです。

部位選びで迷ったら、ロンツィーノ(豚ロース)から始めるのが近道。形が素直で、塩の到達も乾燥の進みも読みやすい。次に、赤身の骨太さを求めるならブレザオラ、短期の達成感なら鴨胸。それぞれの目標重量減とレスト期間は本文の比較表どおりにし、初回は“寄り道”をせずに定数で走り切るのが成功率を上げます。スパイスは控えめに、香りは最後に整える——これも、肉の個性を知る近道です。

失敗は、かならず“次の成功”の材料になります。表面が先に乾いたら湿度+5%・風量ダウン、ベタつくなら湿度−5%・温度−1℃。端部が割れるならゴール重量を1〜2%手前に設定し、レストで仕上げる。黒や緑のカビ、悪い匂いや粘りが出たら躊躇なく廃棄。非加熱の保存食は「疑わしきは供さず」が最優先です。判断に迷わないために、チェックリスト(配合/環境/記録/衛生/提供)を扉裏に貼っておくと、日常の運用が格段に楽になります。

そして、誰に出すか。妊婦・高齢者・免疫機能が弱い方・乳幼児には、家庭製造の生ハムは提供を控えるのが大前提。家族や友人の顔を思い浮かべながら、安心して食卓へ上げられる工程を選び取ってください。おいしさと安全は二項対立ではありません。むしろ、丁寧な安全設計こそが香りと口溶けを伸ばすのです。

最後に、次の週末に向けた“スタートプラン”を。1)精肉店で豚ロース1kg前後を入手 2)塩2.7%・砂糖0.3%・(必要なら)Cure #2 0.25%を精密秤で計量 3)真空で等浸透開始、反転は毎日 4)空庫で24時間の試運転を済ませたセラーへ 5)初期75〜80%RHで穏やかに乾燥開始 6)2〜3日おきの重量測定と外観メモ 7)ゴール重量に達したら真空で2〜3週間のレスト。この一本道を、まずは一度、素直にやり切ってみてください。

いつか、薄く引いた一片が舌の上でほどける瞬間に気づくはずです。塩と時間だけが作れる甘さ、静かな余韻。燻製しない生ハムは、派手な演出のない料理です。その代わり、あなたの台所の空気と、あなたの手のリズムだけが刻まれます。今日から始まる仕込みの一歩一歩が、そのまま“あなたの味”になっていく。どうか、いい一枚を。

- 覚えておく5つの線:塩2.5〜3.0%/12〜15℃/70〜80%RH/重量−30〜35%/レスト1〜4週間

- 運用の型:等浸透→熟成乾燥→レスト→薄切り提供(記録は週2回、上下段の温湿度差も記す)

- 安全の合言葉:「直風NG/急がない/迷えば廃棄」+対象者配慮(妊婦・高齢者・免疫低下・乳幼児)

コメント