台所にふわりと残る燻香は、今日の小さな達成の匂い。けれど、そのおいしさと安全を、どれだけ確かに守れるだろう。ここでは家庭で作る燻製肉の保存期間を「科学」と「台所の実務」の真ん中で整理します。まずは全体を動かす原則――危険温度帯・2時間ルール・冷蔵/冷凍の目安――から。知れば、迷いは減り、心は少し軽くなります。

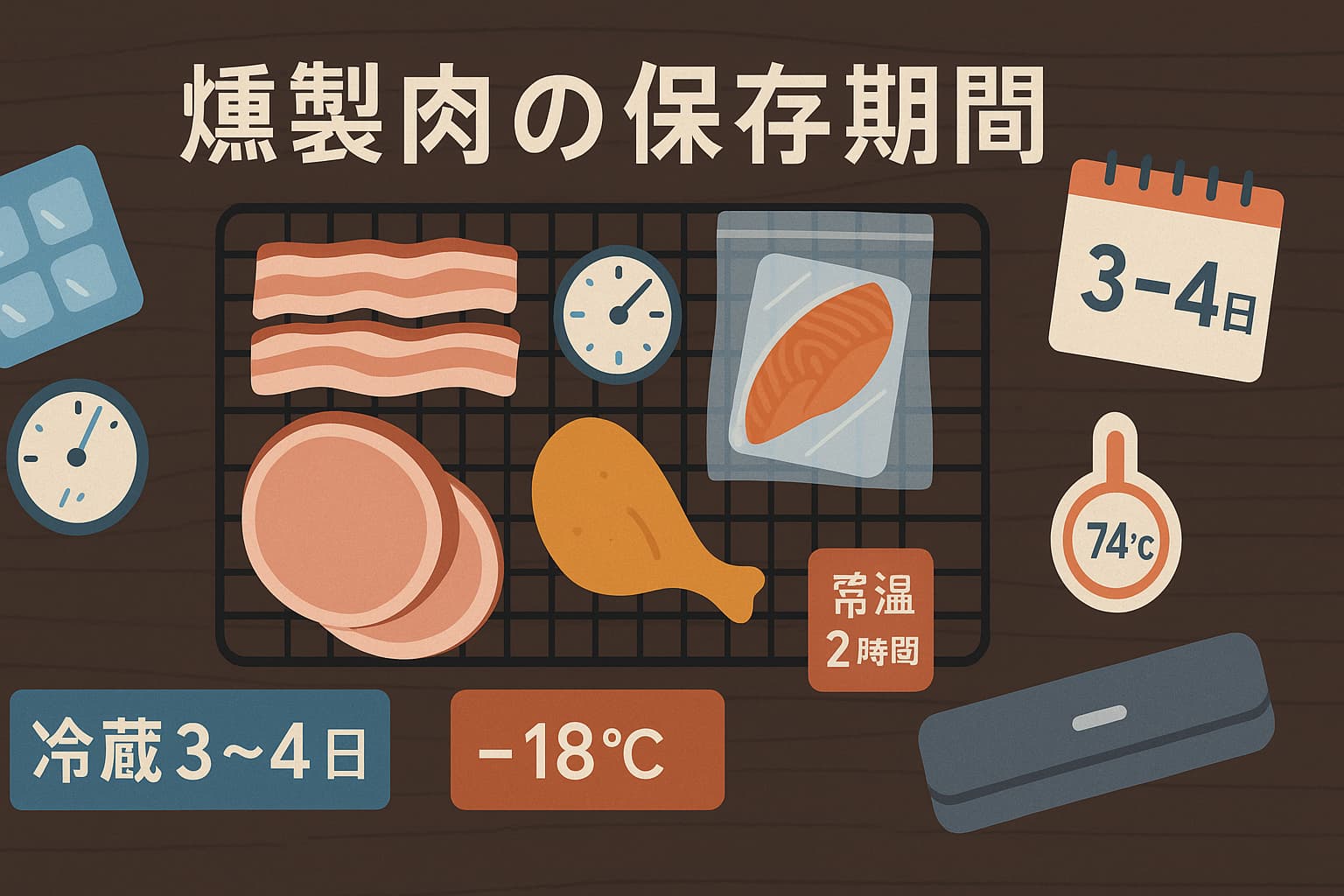

燻製肉の保存期間の基本:冷蔵・冷凍・常温の安全目安

最初に押さえたいのは「温度」と「時間」。食品安全の原理は燻製にも同じように働きます。とくに熱燻・温燻=加熱済み、冷燻=非加熱という扱いの違いが、保存戦略を決める大きな分岐点です。ここでは危険温度帯と2時間ルール、そして家庭で実践しやすい冷蔵・冷凍の目安を、台所の動線に沿って整理していきます。読み終えるころには、「作ったあとに迷わない」ための初期設定が手の内に入っているはずです。

危険温度帯と「2時間ルール」を理解する

細菌が増えやすい温度域は4〜60℃(40〜140°F)。この帯域に長く置かないことが、燻製肉の保存期間を守る最初の盾です。作りたてを食卓に出している最中でも、室温放置は2時間まで、炎天下や車内のように高温(おおむね32℃超)では1時間までが上限と覚えておきましょう。料理が出来たら浅いバットや平たい容器に広げ、小分けにしてから冷蔵庫へ。庫内の温度を上げないためにも、パンパンに詰め込まないのがコツです。

自家製の燻製は、温かいままラップで密閉すると内部で結露し、表面が湿って雑菌やカビの足場になりがちです。ラップは粗熱が抜けてから。冷却時は上段よりも温度が安定しやすい中〜下段に置き、扉の開閉を減らすだけでも効果があります。再加熱の目安は中心74℃(165°F)。電子レンジのときは、途中で一度かき混ぜたり、スライスを少しずらして重なりを減らすと、温度ムラを抑えられます。

- 作業前後の手洗い・まな板の使い分け(生肉と加熱後を同じ板で扱わない)

- 保存容器は熱湯またはアルコールで拭き上げ、完全乾燥させてから使用

- 冷蔵庫は4℃以下、冷凍庫は−18℃以下を目安に

温燻・熱燻・冷燻で変わる燻製肉の保存期間の考え方

熱燻・温燻は内部まで加熱されるため、保存の考え方は一般的な調理済み肉に準じます。安全側の家庭運用なら冷蔵3〜4日を目安に、食べ切れない分は小分け冷凍へ。冷凍は安全性の側面では長く保てますが、香りと食感は時間とともに痩せていくので、品質の実用ラインは2〜3か月と考えると運用がしやすいでしょう。スライスを薄めにしてから冷凍すると、解凍時間が短くドリップも最小化できます。

一方の冷燻は非加熱。塩分や乾燥で水分活性(aw)を下げ、低温と包装(真空・改良雰囲気)を組み合わせたバリア法で成り立っています。とくに魚は嫌気(無酸素)環境で増えやすい菌への配慮が欠かせず、家庭では短期の冷蔵+早めの冷凍という保守的な設計が現実解です。塩漬けや乾燥の工程を丁寧にやるほど持ちは良くなりますが、保存期間を「攻める」よりも、温度を守り日数を控えめにする方が、結果的においしさも安全も両立できます。

- 塩分は重量比1.5〜2.5%が家庭で扱いやすい目安(食味と保存のバランス)

- 乾燥は表面ベタつきが消え、指に貼り付かない程度までが一つの目安

- 冷燻は高リスク者(妊娠中・乳幼児・高齢・免疫不全)は基本は加熱してから喫食

市販品と手作りの違い:ラベルと衛生基準の読み解き

市販の燻製肉・魚は、工場の殺菌・急速冷却・真空包装・温度管理・ラベル表示まで含めて一つの安全設計です。未開封の賞味(消費)期限はメーカーのテストに基づくので、まずはラベル最優先。開封後は家庭の衛生条件に依存するため、短期運用が鉄則です。目安として、加熱ハムはスライス3〜4日・塊7日、ベーコンは約1週間を上限に、冷凍は1〜2か月の品質目安で考えると扱いやすいでしょう。

手作りは工程のどこかに「弱い輪」があるほど保存期間が短くなります。例えば、塩漬けのムラ、乾燥不足、燻煙後の粗熱取り不足、ぬれたままの包装――こうした要因はどれも日持ちを削ります。だからこそ、作った日のうちに日付ラベルを貼り、在庫は先入先出(FIFO)で回す。庫内の温度ロガーが無くても、扉ポケットは温度が上がりやすい、奥は安定しやすい、という「癖」を知るだけで管理精度は上がります。

- ラベルの「消費期限」は安全性、「賞味期限」はおいしさの目安(未開封前提)

- 開封後は一律に短くなる前提で、早めに小分け・冷凍へ

- キャンプ帰りなど移動を伴う場合は、保冷剤+クーラーボックスで4℃以下を死守

ベーコン/ハム/鶏・豚・牛/サーモンの保存期間ざっくり早見表

以下は家庭向けの安全側の実用目安です。市販品は必ずラベル優先、手作りは工程のばらつきを見込んで短めに運用してください。迷ったら「短く」、そして再加熱は中心74℃を基本に。

| カテゴリ | 冷蔵の目安 | 冷凍の目安(品質) | 補足 |

| 熱燻・温燻の自家製燻製肉(豚/牛/鶏の加熱済み) | 3〜4日 | 2〜3か月 | 小分け・浅い容器で急冷。解凍は冷蔵庫内でゆっくり。 |

| ベーコン(市販・開封後) | 約1週間 | 1か月 | 未開封は表示に従う。酸敗臭・変色・ぬめりで即廃棄。 |

| ハム(加熱・市販) | スライス3〜4日/塊7日 | 1〜2か月 | 真空は品質保持に寄与するが温度逸脱には無力。 |

| 鶏の燻製(胸/ささみ・熱燻) | 3〜4日 | 2〜3か月 | 乾燥しやすい。油膜(薄くオイルを塗る)で保湿も可。 |

| サーモンなど魚の冷燻 | 短期冷蔵(最大3〜4日推奨) | 早めに冷凍へ | 高リスク者は加熱喫食。真空は別種のリスクに留意。 |

なお、冷凍は安全性の観点では「長期OK」でも、香りや食感のピークは長くは続きません。燻したての輝きを保つなら、最初から使う分だけスライス→残りは塊のまま小分け冷凍、冷凍焼けを避けるために空気を可能な限り抜く、日付ラベルで食べ切り計画を立てる――この3点だけでも結果はぐっと良くなります。台所仕事は段取り九割。温度と時間を味方につければ、あなたの燻香は、もう少しだけ長くやさしく続きます。

燻製肉の保存期間を延ばすコツ:塩分・乾燥・真空・温度管理が決め手

「どれくらい持つか」は偶然ではありません。燻す前から始まる設計――塩分と乾燥で水分活性(a_w)を下げ、温度を安定させ、酸素(空気)とのふれ合いをコントロールする。これらの小さなレバーを、台所で動かせる範囲で整えるだけで、燻製肉の保存期間は静かに、しかし確実に延びていきます。以下では、毎回の仕込みにすぐ落とし込める手順と判断軸を、実践寄りにまとめました。

塩漬けと乾燥:浸透圧と水分活性(a_w)を味方に

まず効くのは、なんといっても塩と乾燥です。塩は浸透圧で余分な水分を引き出し、微生物の活動に必要な「自由水」を減らします。家庭なら塩1.8〜2.5%(肉の重量に対して)が扱いやすいレンジ。淡白な鶏むねは低め、脂が多い豚バラ・ベーコンは中〜高め、と料理の狙いで微調整しましょう。砂糖0.3〜1%を少量合わせると、塩角が丸くなり、表面の乾き過ぎも抑えられます。ドライブライン(塩を擦り込む)なら、厚み1cmあたり半日〜1日を目安に冷蔵で休ませ、途中で一度上下を返すと均一化。ウェットブライン(塩水漬け)派は、塩分濃度5〜8%の塩水に浸し、取り出したらしっかり水気を拭ってから次工程へ進みます。

塩漬け後は「乾かす」ことが決定打。表面に薄い膜(ペリクル)が張ると、煙成分がつきやすく、香りも均一になります。冷蔵庫内で金網に載せ、風の通り道を作って3〜12時間ほど乾燥。扉の開閉が多い家庭では、キッチンペーパーをこまめに取り替えるだけでも効果があります。時間が取れない日は、卓上扇風機の弱風を数十分あてて「下地」を作るのも手。目的はあくまでべたつきを消すことで、カチカチに干し上げる必要はありません。仕上がりがパサつくと感じたら、塩分を0.2〜0.3%落とすか、乾燥時間を1/3短縮する――この微調整が、翌週の台所を楽にします。

なお、発色剤(亜硝酸塩)を用いる配合は製品ごとの規定に厳密に従ってください。効果は大きい一方で、分量の管理に専門性が要ります。家庭では、まずは塩と乾燥の基礎二段をきちんと積む。それだけで「持ち」と味のバランスは見違えます。

- 塩は肉重量に対し1.8〜2.5%が起点。次回は±0.2%で追い込み

- 乾燥はべたつきゼロまで。扇風機の弱風で時短可

- 金網+受け皿で水分を逃がす。直置きは蒸れの原因

真空・改良雰囲気包装の効き目と注意点(ボツリヌス対策)

次のレバーは包装です。真空は空気を抜くことで酸化(脂の劣化)と乾燥を抑え、燻香を閉じ込め、庫内のにおい移りも防いでくれます。結果として品質寿命は延びやすくなり、冷凍焼けも軽減します。一方で、無酸素環境を好む菌への配慮が必要になる点は忘れたくありません。とくに冷燻の魚、低温長時間で仕上げた製品などは、温度管理が命。つまり“真空=長持ち無限”ではないということです。

家庭運用のコツはシンプル。まず、真空にすると決めたら冷蔵は4℃以下を死守し、日付ラベルを必ず貼る。小分けにしておけば、開封の回数が減り再汚染のチャンスも小さくなります。長く持たせたいなら、真空→即冷凍→食べる分だけ冷蔵解凍、の流れが堅実。改良雰囲気包装(ガス置換)に近いことは家庭では難しいですが、代替としてオイルで薄い膜を作ると、酸素接触を和らげ、乾燥も抑えられます(風味が穏やかになるので、香りの強い材では控えめに)。

- やる:小分け真空→日付ラベル→冷蔵4℃以下→早めに消費

- さらに安全側:小分け真空→即−18℃以下で冷凍→必要分のみ解凍

- 避ける:高温帯での長時間放置、真空を過信した長期常温保管

リスクを誤読しないための覚え書き。真空は腐敗のスピードを落とす道具であって、病原菌に対する免罪符ではありません。だからこそ、温度と時間の管理とワンセットで使う――これが「おいしいまま長く」を叶える最短距離です。

急冷こそ命:浅い容器・小分け・バット冷却の実践

実は、保存期間の差は「燻したあと最初の30分」で決まると言っても大げさではありません。熱いまま大きな塊で置いておくと、中心温度がゆっくり下がるあいだに危険温度帯の滞在時間が伸びてしまいます。ここで効くのが浅い容器+小分け+金属バットの三点セット。金属は熱伝導がよく、冷却の親友です。アルミやステンレスのバットを冷蔵庫であらかじめ冷やしておき、燻製が上がったらすぐにスライス(厚みのある塊は1.5〜2cm厚に)→バットに広げ、上からも一枚の冷たいバットでサンド。粗熱が落ちたら、汁気を拭ってから包装します。

より攻めたい日は、保冷剤でサンドする「疑似ブラストチラー」を。バットの下に保冷剤を敷き、上にも薄い保冷剤を重ねると、冷蔵庫の負荷を上げずに一気に温度を下げられます。スープや煮汁が伴う料理なら氷水のボウルに鍋底を当てて回し冷ましが定番ですが、燻製肉は表面を濡らしたくないので、金属・空気・薄く広げるの三点で勝負。なお、粗熱が残るうちの密閉は内部で結露し、劣化の温床に。冷却→拭き取り→包装の順番を守るだけで、翌日の香りのクリアさが変わります。

- あらかじめバットを冷やす(庫内に1枚常駐させると楽)

- 厚い塊はスライスして表面積を稼ぐ

- 粗熱が落ちたら汁気を拭う→包装→冷蔵/冷凍へ

冷蔵庫の定温ゾーン活用術と温度ロガーの簡易代替

最後のレバーは「置き場所」です。家庭の冷蔵庫は場所ごとに温度が違い、扉ポケットはもっとも温かく、奥の中〜下段が比較的安定します。チルドやパーシャルがあるモデルなら、燻製肉の短期ストックの定位置に最適。収納は7割程度にとどめ、空気が回る余地を残すと温度ムラが減ります。真空パックやジッパーバッグは重ねずに立てると、冷気の通り道が生まれて効率的。頻繁に開ける扉付近に置かない、という一点だけでも、保存期間は静かに延びます。

温度ロガーがなくても、冷蔵庫用温度計を1つ入れておけば、4℃ラインの死守が目視できます。さらに簡易工夫として、500mlのペットボトルに水を入れて奥に置き、氷点近くまで冷えた水の「鈍い温度変化」を蓄えてもらうと、扉の開閉による短期の温度上昇を和らげられます。週末の作り置きが多い家庭は、庫内をゾーニング(すぐ食べる/今週中/冷凍行き)して、取り出し回数を減らす導線を。結果として温度が安定し、風味の持ちも良くなります。

- 定位置は奥の中〜下段。扉ポケットは避ける

- 収納7割・立てて置く・冷気の通り道を確保

- 温度計で4℃以下を確認。ペットボトルの「蓄冷」も地味に効く

塩と乾燥で仕込みを整え、真空と急冷で仕上げ、冷蔵庫の地形を味方にする。どれも一歩は小さいけれど、積み重なると差は歴然です。明日のあなたの台所で、ぜひ一つだけでも取り入れてみてください。香りの輪郭がくっきりと残るはずです。

具体レシピ別ガイド:家庭の燻製肉の保存期間と実践ノウハウ

ここからは、よく作る定番の燻製を「仕込み→燻し→冷却→包装→保存→食べ方」まで一本の線でつなぎます。どのレシピでも核は同じ――温度と時間、そして燻製肉の保存期間を意識した段取りです。数字はすべて安全側の実用目安に寄せ、迷いやすいポイントは「やる/避ける」でまとめました。手が覚えれば、香りのピークを逃さず、平日の食卓まできちんと橋渡しできます。

燻製ベーコン(熱燻):冷蔵・冷凍の目安とスライス戦略

豚バラのベーコンは脂が多く、乾きすぎるとパサつき、湿ると酸化臭が出やすい素材です。塩は重量比2.0〜2.5%を起点に、砂糖0.5%前後で角を丸くし、胡椒やローレルで香りを整えます。塩漬け後はよく拭いて、庫内で6〜12時間の乾燥(ペリクル作り)をしてから熱燻へ。上がったら浅い金属バットで急冷し、粗熱が抜けたら汁気を拭って包装します。冷蔵は3〜4日、冷凍は2〜3か月が品質の実用目安です。

ベーコンはスライスの厚みで運用が大きく変わります。作り置き向きなら2〜3mmの薄切りを小分け冷凍し、使うぶんだけ取り出すのが効率的。厚切りステーキ風に楽しみたい日は1cm弱でカットし、表面だけ軽く焼いてから冷凍すると、解凍後の焼き戻しで香りが立ちます。酸化を抑えるには、空気を抜いてできるだけ平たく冷凍、霜が付きにくい日数で回すのがコツ。再加熱はフライパンで脂を出しつつ、中まで温めれば十分ですが、保存を挟んだものは中心74℃(165°F)を意識すると安心です。

- やる:急冷→水分拭き取り→小分け真空/密封→日付ラベル→先入先出

- 避ける:温かいまま密閉、扉ポケット保管、長期の開け閉めでの結露

燻製ハム(温燻・加熱済):未開封/開封後の保存期間と扱い

肩ロースやもも肉で作るハムは、中心まで火を入れる「温燻〜加熱」が前提です。下漬けは塩1.8〜2.2%+砂糖0.3〜0.8%に、好みでスパイスを少量。低温でじっくり香りをまとわせたら、最後は湯煎やオーブンで中心温度68〜72℃まで確実に到達させ、直後に氷水で急冷し余熱を切ります。乾いた清潔な布で表面の水分を拭き、ラップ→真空(または厚手の袋)で密封。冷蔵は塊で3〜4日、スライスは空気に触れやすいぶん2〜3日を上限にします。冷凍は1〜2か月の品質目安です。

未開封の市販ハムはラベル優先で、開封した瞬間から家庭の衛生管理下になります。手作りの場合も同様に、開封=カウント開始と捉えて短期で使い切るのが鉄則。スライスは1食分ずつ重ねないように並べて冷凍すると、剥がすストレスがありません。解凍は冷蔵庫内で一晩、急ぐ日はパックのまま流水で表面温度を上げ、電子レンジは短時間×複数回でムラを抑えます。サンドやサラダで冷たいまま食べる場合でも、保存期間ギリギリなら軽く再加熱して香りを立てれば、満足度も安全性も一段上がります。

- やる:中心到達温度の記録、氷水での急冷、スライスは1食分ずつ平置き冷凍

- 避ける:厚切りのまま長時間室温、ドリップを拭かずに包装、再冷凍の多用

鶏むね・ささみの燻製:低脂質ゆえの乾燥対策と保存期間の考え方

鶏むねやささみは脂が少なく、乾燥しやすい食材です。塩は1.6〜2.0%から始め、砂糖0.3%前後で保水をサポート。塩漬け後はよく拭き、庫内で3〜6時間の軽い乾燥で表面を整えます。熱燻〜加熱で中心68〜72℃を確保したら、すぐ冷たいバットに広げて粗熱を除去。冷蔵は3〜4日、冷凍は2〜3か月が目安です。

パサつきを防ぐには、油膜(オリーブオイルを薄く塗る)や、スライス後に少量の出汁や蒸し汁で軽くコーティングしてから包装するのが効きます。ささみは繊維が細かく裂けやすいため、冷凍前に「用途別の厚み」に切り分けておくと運用しやすい。解凍は冷蔵庫内でゆっくり、温め直しは低温×短時間で、レンジならラップをふんわり。冷たいまま食べる日は、オイル系のドレッシングや少量のマヨで保湿し、香りの持ちを補いましょう。保存末期に迷ったら、中心74℃(165°F)へ優先的に再加熱する判断が安全です。

- やる:油膜・コーティングで保湿、用途別にカット、小分け冷凍

- 避ける:厚い塊のまま放置、熱いまま密閉、扉ポケット保管

牛・豚の塊肉の燻製:厚み別の冷却・保存期間・スライスの最適化

ブリスケット、肩ロース、ももなどの塊肉は、厚みが増えるほど冷却の質が保存期間を左右します。塩は1.8〜2.2%を軸に、厚さ1.5〜2cmスライスで提供する予定なら、燻し後に早めにカットして表面積を稼ぐのが得策。急冷のキモは「薄く広く+金属+対流」。バットを事前に冷やし、スライスした面を重ならないように並べ、上からも冷たいバットでサンド。粗熱が抜けたら、ドリップを拭き取り、空気を抜いて密封します。冷蔵は3〜4日、冷凍は2〜3か月を目安に回しましょう。

厚みを残したまま保存したいときは、半分だけスライス→半分は塊で分けるハイブリッド運用が便利です。食べる直前にスライスすると酸化が遅く、香りの立ち上がりも良好。解凍は冷蔵庫で一晩、急ぎならパックのまま流水解凍し、仕上げはフライパンやオーブンで表面をリフレッシュ。肉汁の戻りを狙って、取り出し後に1〜2分の休ませを挟むと、しっとり感が蘇ります。保存末期や持ち帰り後は、中心74℃(165°F)の再加熱を合図にすれば、判断がぶれません。

- やる:事前にバットを冷やす、スライスと塊のハイブリッド保存、日付ラベル

- 避ける:分厚いまま長時間室温、ドリップを拭かずに包装、再冷凍の反復

サーモンなど魚の燻製(冷燻中心):短期運用と冷凍併用の安全設計

サーモンの冷燻は香りの華やかさが魅力ですが、非加熱であることを忘れない設計が大切です。塩2.5〜3.0%+砂糖0.5〜1.0%でしっかり水分を引き、庫内で12時間前後の乾燥でペリクルを形成。低温で香り付けしたら、速やかに冷蔵4℃以下を死守し、冷蔵は最大でも3〜4日を上限に運用します。長く楽しみたいときは、真空→即−18℃以下へ冷凍→必要分だけ冷蔵解凍、の流れが安全側。高リスク者(妊娠中・高齢・免疫機能が低下している人など)は、加熱してから食べる判断を基本としましょう。

スライスは刃を寝かせた薄切りが酸化を遅らせ、口溶けも上がります。解凍は冷蔵庫でゆっくり、におい移りを避けるため香りの強い食品から離れた位置に。提供直前に軽くレモンやオイルでコーティングすると、香りの輪郭が整い、パサつきも抑えられます。保存末期は、パスタやキッシュなど加熱レシピに転用して“安全においしく”食べ切るのもスマート。迷ったら、「短期+低温+小分け」を合言葉にしてください。

- やる:真空→即冷凍→必要分だけ解凍、薄切りスライス、提供直前のオイル/酸味

- 避ける:長時間の常温、においの強い食品の隣、曖昧な日付管理

どのレシピも、最後は「段取り」が勝敗を分けます。作る前に袋や容器、ラベル、冷やしたバットを用意し、終わりの絵が見えてから火を入れる。すると燻製肉の保存期間は自然と守られ、味わいのピークも掴みやすくなります。手間は同じでも、結果は変わる。明日の一皿のために、今日の一歩を整えましょう。

燻製肉の保存期間NG行為10選とリカバリー

「やってしまいがち」を先に知れば、台所はもっと頼もしくなります。ここでは燻製肉の保存期間を縮めてしまう代表的なミスを10項目に整理し、それぞれに即効性のあるリカバリーと再発防止のコツを添えました。数分の手当てが、数日の安心を連れてきます。今日から一つずつ減らしていきましょう。

01|室温放置での温度逸脱(危険温度帯)

作りたての余韻に浸っているうちに、皿の上の温度は危険温度帯へ滑り込みます。細菌が増えやすいのは4〜60℃、ここに長く留めないのが鉄則です。目安は常温2時間まで(炎天下や車内など高温環境では1時間)。これを超えた不確かな品は、惜しくても破棄が安全です。リカバリーは、配膳中でも浅いバットや冷たい皿に差し替え、食後はすぐ小分け→冷蔵4℃以下。再発防止は、テーブルに出す量を控えめにし、残りは冷蔵庫で待機させる運用が効きます。

02|加熱不足・再加熱不十分(中心温度不足)

香りに気を取られて、中心がぬるいまま終わってしまう。これは保存期間を縮めるだけでなく、そもそもの安全を崩します。指標は再加熱時の中心74℃(165°F)。リカバリーは、薄く広げて加熱し直し、温度ムラを作らないこと。電子レンジなら途中で一度位置を入れ替えると到達度が安定します。再発防止は、温度計を1本。数字が入ると判断の迷いが消え、冷蔵→再加熱→喫食のテンポも整います。

03|大きな塊のまま冷却(冷えムラ)

厚い塊は余熱が強く、中心がなかなか下がりません。その間に危険温度帯の滞在が長引き、保存期間は一気に短くなります。リカバリーは、1.5〜2cm厚に切り分けて冷えた金属バットで挟み、粗熱を素早く奪うこと。汁気は拭き、冷めたらただちに包装して冷蔵へ。次回の防止策は、バットを事前に冷やしておく「段取り勝ち」と、半分はスライス、半分は塊のハイブリッド保存です。

04|湿ったまま包装(結露・カビの温床)

熱いままの密閉や、拭き不足の包装は、袋の内側に露をつくり、菌やカビの足場を作ります。リカバリーは、表面の水分をペーパーで徹底除去してから新しい袋へ再包装。可能なら網に載せて数分だけ冷蔵庫内で風を通し、べたつきゼロまで乾かしてから密封します。再発防止は、冷却→拭き取り→包装の順番を守ることと、冷蔵庫を詰め込みすぎないこと。空気の循環が、保存期間の静かな味方です。

05|真空信仰:無酸素リスクの見落とし

真空は酸化と乾燥を抑え、香りも閉じ込めてくれます。ただし“真空=無限”ではないのが現実。無酸素を好む菌への配慮が必要で、とくに非加熱の魚や低温長時間の仕上げでは温度逸脱が致命傷になります。リカバリーは、真空にしたら4℃以下死守、長く持たせたいときは即−18℃以下へ冷凍。日付ラベルで期限を“見える化”し、開封したらスピード消費へ切り替えます。次回は、真空に「温度と日数の管理」を必ずセットで。

06|日付ラベル未記入・在庫ローテの崩壊

「いつ作ったか」を忘れた瞬間、保存期間は実質ゼロになります。リカバリーは、現時点で不確かなものを潔く仕分けし、確かなものだけにラベルを貼ること。冷蔵庫の一角を先入先出(FIFO)のレーンにしておくと、自然に古いものから消えていきます。再発防止は、袋の角に日付と品名、簡単な加熱条件を書き、“作る→貼る→しまう”を一連の動作に組み込むこと。小さな習慣が一番効きます。

07|におい移り放置(品質劣化・家族のブーイング)

玉ねぎ、キムチ、強いチーズ……冷蔵庫の香りは想像以上に移ります。におい移りは安全性の問題ではなくても、体感の劣化として保存期間を早めに終わらせます。リカバリーは、気密容器や二重包み、置き場所の分離で被害を最小化。活性炭の脱臭剤や、庫内の拭き上げも効果が高いです。次回は、燻製肉は奥の中〜下段に定位置を作り、香りの強い食材とは棚を分けるだけで、結果が変わります。

08|再冷凍の乱発(氷結晶ダメージとドリップ増)

解凍→再冷凍のたびに氷結晶が大きくなり、細胞は壊れてドリップが増えます。香りは薄まり、口当たりも痩せて、“おいしさの保存期間”が激しく削られます。リカバリーは、すでに解凍した分は加熱アレンジへ切り替えて食べ切り、残りは小分けで運用に戻すこと。次回の防止策は、最初に1食分パックに分けて冷凍し、必要分だけ取り出す習慣づくり。真空やラップ+フリーザーバッグの二重化で冷凍焼けも抑えられます。

09|解凍の放置(常温解凍の落とし穴)

常温カウンターでの解凍は、表面が温まりすぎて危険温度帯に長居させがちです。リカバリーは、袋のまま冷蔵庫でゆっくり戻すか、急ぎのときは流水解凍で表面温度を抑えること。電子レンジの解凍モードを使う場合は、短時間×複数回で途中に休ませ、ムラを減らします。再発防止は、翌日の献立が見えた時点で冷蔵へ移す「前日移動」の習慣と、薄平らに冷凍して解凍時間そのものを短くする工夫です。

10|自己判断での長期常温保管(“昔の保存食”の誤解)

「燻製=常温で長持ち」のイメージは、塩分・乾燥・温度・包装が厳密に設計された古典的保存食の話で、現代家庭の自家製にそのまま当てはまりません。リカバリーは、常温に置いた時間が不明・長時間なら破棄を優先し、以後は冷蔵4℃以下と短期運用に切り替えること。次回の防止策として、“短期冷蔵+必要分だけ冷凍”を基本に据え、常温はあくまで調理・配膳の短時間に限定します。市販品はラベル最優先、手作りは自分の工程差を見込み、保守的に運用しましょう。

NGは敵ではなく、設計を磨くヒントです。ミスを一つ手当てするたびに、香りの輪郭はくっきりと、保存期間は静かに延びていきます。焦らず、今日できる一歩から。

燻製肉の保存期間の“終わり”を見抜く:腐敗サインと捨てどき

「まだいける?」と「そろそろ危ない」の境目は、習慣にしておけば迷いません。ここでは燻製肉の保存期間が尽きかけているときに現れやすい変化を、台所で使える観点に落とし込みます。判断の軸は大きく三つ――見た目、におい、触感。そして、迷ったときの捨てる勇気。安全側の意思決定は、おいしさも守ります。

見た目・におい・触感の三点チェック

まずは開封の瞬間に「五秒チェック」を。①見た目:色ツヤが鈍い灰色〜緑がかる、切り口が虹色に光る、脂が黄ばんでいる、白以外(緑・黒・青)のカビ斑点が出た――このどれか一つでも該当すれば即破棄が原則です。燻製の薄い白カビ様の曇りは乾燥由来のこともありますが、判別に迷う時点で食べ頃は過ぎています。

②におい:ほんのり甘い燻香から、酸っぱい・ツンと鼻を刺す・生臭さが戻る・段ボールやクレヨンのような酸敗臭に変化したらアウト。容器を鼻に近づけ過ぎず、空気に触れた直後の立ち上がりで判定します。香りで迷うほどギリギリなら、保存期間の運用を短く見直すべきサインです。

③触感:指先でそっと触れて糸を引く粘り、表面のぬめり、シートにベトッとまとわり付く感触は腐敗菌増殖の典型。脂身は多少のしっとり感があっても、べたつきや指に残る重い感触があれば食べない判断を。開封時にガス臭や袋の膨張があった場合も、未練なく処分します。

- OKの範囲:燻香が素直/切り口がみずみずしい/油が透明〜乳白

- NGのサイン:灰〜緑の変色/酸味臭・酸敗臭/ぬめり・糸引き/袋の膨張

色変化・pH・粘度の背景知識(なぜそう見えるのか)

判断の裏側を知ると、台所の観察力が一段上がります。色がくすむのは、酸素・光・時間でミオグロビンが変化するため。燻煙成分(フェノール類など)は酸化を緩めますが、万能ではありません。脂が黄色くなるのは脂質酸化で、においの劣化(段ボール臭・ロウ臭)とセットで進みます。表面のぬめりは多糖類(胞外多糖)を作る細菌の増殖サインで、清拭で一時的に落ちても内部まで進んでいる可能性が高いもの。糸引きはタンパク質分解と水分の粘度上昇の合図です。

pHは腐敗が進むとアルカリ寄りに傾きやすい一方、乳酸菌主体で酸性に動くケースもあります。家庭ではpH試験紙があると参考程度の指標になりますが、誤判定もあるので最終判断は「三点チェック+経過日数+温度管理履歴」で。スライス面が虹色に光る現象は、薄い層が光を干渉する物理的要因でも起こり、必ずしも腐敗ではありません。ただし異臭・粘りとセットならアウト。知識は役立ちますが、迷ったら食べないが基準です。

- 黄ばみ=脂質酸化のシグナル。味も香りも痩せるので品質終了

- 白い粉状物=乾燥塩結晶のことも。異臭・粘りがなければ様子見、迷うなら破棄

- 袋の膨張=微生物代謝でガス発生の可能性。即破棄

迷ったら捨てる:安全側の意思決定フロー

台所で使える簡易フローを決めておくと、家族全員で判断が揃います。まず日付ラベルを確認。家庭の熱燻/温燻なら冷蔵3〜4日を越えていたら加熱しても食べない選択を基本に(加熱で毒素そのものは消えない場合があるため)。次に温度履歴を思い出し、常温2時間超(高温環境で1時間)に該当したら破棄。ここで三点チェック(見た目・におい・触感)を行い、一つでも違和感なら破棄。迷いが残るグレーは中心74℃(165°F)再加熱で安全側に寄せられるケースもありますが、におい×粘り×日数超過のトリプルコンボはノーです。

家族運用のコツは、決めごとを可視化すること。冷蔵庫の扉に「チェック表」を貼り、日付→温度履歴→見た目→におい→触感→結論(食べる/捨てる)の順で〇×を付けるだけでも判断が揺れません。洗って食べるはNG。表面だけをきれいにしても内部の変化は戻らず、飛沫でキッチンを汚染するリスクがあります。再冷凍で延命もNG。品質も安全も悪化します。最後に、どうしても判断に不安が残るときの合言葉は、“もったいないより、守りたい”。あなたの健康のほうが、ずっと大切です。

- Do:日付ラベル/先入先出(FIFO)/チェック表の可視化/中心温度の把握

- Don’t:洗って食べる/常温放置の再チャレンジ/再冷凍での延命

判断力は練習で磨かれます。今日の一回を丁寧に観察すれば、明日の燻製肉の保存期間は、きっともっと安全でおいしい。匂い、色、手触り――台所の感覚を信じて、やさしく、賢く。

作り置きとアウトドアで活きる「燻製肉×保存期間」運用術

平日の食卓、弁当、そして外で過ごす週末。生活のリズムに合わせて燻製肉の保存期間を“安全に、おいしく”使い切るための運用術をまとめます。鍵は、仕込む前に「終わりの絵」を決めておくこと――小分けの数、食べ切る順番、持ち出しの装備。段取りが決まれば、迷いは減り、香りのピークを逃しません。

週次仕込みテンプレ:仕込む→燻す→急冷→小分け→保存→食べ切り

一週間の暮らし方に寄り添うテンプレを置いておくと、安定して回せます。例えば土日休みの場合、金曜夜に下味、土曜の午前に乾燥、午後に燻し→急冷→包装、日曜に小分け最終調整。ここで“月火で食べる分=冷蔵”、“水曜以降=冷凍”と線引きすれば、冷蔵3〜4日の安全ラインに自然と収まります。

実務の勘所は三つ。①仕込み前に容器・袋・ラベルを並べておく(終わりの絵の先出し)②燻し上がりは浅い金属バットで素早く粗熱を切り、汁気を拭ってから包装③小分けは1食分パックで平たく薄く――これで冷却・解凍の速度が上がり、危険温度帯の滞在が短くなります。ラベルは「日付/品名/加熱条件」を簡潔に。視界に入るたびに、先入先出(FIFO)が自然に回る仕掛けです。

- 冷蔵庫は4℃以下、冷凍庫は−18℃以下をキープ

- 冷蔵ぶんは上段を避け、奥の中〜下段に定位置を作る

- 冷凍ぶんは空気を抜き平たく(解凍ムラを減らす)

献立の組み方もコツがあります。月曜は香りが鮮やかな薄切り(サンドやサラダ)、火〜水は再加熱で旨味を立てる炒め物・スープ、木〜金は冷凍から解凍してメインに。最初に軽い用途→強い加熱の順に並べると、風味の“落ち方”に合わせて無理なく食べ切れます。

キャンプからの持ち帰り:クーラー運用・保冷剤・帰宅後の動き

外で作った燻製を無事に家まで届けるには、温度のバリアが命綱です。出発前にクーラーボックス自体を予冷し、大型の保冷剤を底に敷く→食材→保冷剤でサンド。できれば庫内に温度計を一つ入れ、4℃以下を目視で守ります。肉は生と加熱済みを完全に分離し、汁漏れ防止の二重包装を。車内は直射日光を避け、乗車時は足元の涼しいゾーンへ。

現地での配膳〜片付けは、常温2時間(猛暑日は1時間)の上限を超えないよう、取り出す量を絞って回転させます。残った分はすぐクーラーに戻し、帰宅後は最優先で冷蔵庫へ直行。大きな塊は1.5〜2cm厚に切って浅いバットで素早く冷やし、汁気を拭ってから密封。ここまで終えたら、冷蔵ぶんは3〜4日以内に、残りは即冷凍が鉄則です。食べる前には中心74℃(165°F)を合図に再加熱すれば、安全側に寄せられます。

- クーラーは予冷+サンド構造(保冷剤→食材→保冷剤)

- 生肉と加熱済みは完全分離、汁漏れ対策は二重に

- 帰宅後は冷蔵→小分け→日付ラベルを最優先で完了

もし温度履歴に自信が持てない時間があったなら、無理に延命せず当日〜翌日で加熱アレンジへ。リスクを“料理に変える”判断が、結果的にいちばんおいしく賢い選択になります。

冷凍からの解凍・再加熱:ドリップ最小化と中心温度のベスト

解凍は時間×厚みの勝負です。基本は冷蔵庫内解凍、薄い平パックなら一晩、1cm厚スライスで半日〜1日、塊は重さ500gで24〜36時間が目安。急ぐ日は袋のまま流水解凍、電子レンジの解凍は短時間×複数回で休ませながら。ドリップを最小化したいなら、“薄く平たく凍らせる→冷蔵でゆっくり戻す”が最短距離です。

再加熱は、料理の狙いに合わせて。ジューシーに戻したいハムや鶏は、耐熱袋のまま60〜70℃の湯せんで温め、仕上げに短時間の焼き色を。香りを立てたいベーコンや豚は、冷たいフライパンからゆっくり脂を出し、最後に強火でカリッと。スープやパスタに入れる場合は、別鍋で中心74℃まで上げてから投入すると温度ムラが出にくく、燻製肉の保存期間を跨いだ安心感も増します。冷燻サーモンは非加熱が前提ですが、期限ギリギリや温度履歴が曖昧なときは、パスタやキッシュなど加熱レシピに転用して安全側へ。

- 冷蔵解凍が基本、急ぎは流水、電子レンジは短時間×多回

- 湯せんは60〜70℃帯でしっとり、仕上げに短時間の焼き

- スープ・煮込みは別鍋で中心74℃を先に確保

“冷凍したら終わり”ではなく、“計画的に戻して最高の形で食べ切る”。この視点があるだけで、冷凍庫は「おいしさの待機場所」になります。段取りを味方に、香りのピークを逃さず、気持ちよく食べ切りましょう。

Q&A:よくある疑問で学ぶ燻製肉の保存期間

ここでは読者から特に多い疑問を、実務の視点で一つずつ解いていきます。いずれの回答でも核になるのは温度・時間・包装の三点管理。数字は安全側の実用目安に寄せています。迷ったら短めに運用し、最終判断は見た目・におい・触感の三点チェックで。燻製肉の保存期間は“攻めない設計”がいちばん賢い近道です。

Q1|真空にしたら保存期間はどれくらい延びる? 安全上の限界は?

真空は品質(酸化・乾燥・におい移り)の進行を遅らせますが、安全の上限を無限に伸ばすものではありません。とくに無酸素を好む菌のリスクは別管理。家庭の熱燻・温燻(加熱済み)なら、真空でも冷蔵3〜4日の保守運用を基本に、長く持たせたい日は真空→即冷凍(−18℃以下)に切り替えます。冷燻の魚は非加熱ゆえに設計がシビア。真空の有無に関わらず短期冷蔵(最大3〜4日)+冷凍併用が現実解です。

真空にすると「大丈夫な気がして」つい日数を攻めがちですが、温度逸脱(4℃超)が数時間でもあると前提が崩れます。ラベルで日付の“見える化”をし、先入先出(FIFO)で回すだけでも判断ミスは激減。開封後は“タイマーが進み始める”と捉え、短期で食べ切る設計に戻しましょう。

- Do:小分け真空→冷蔵4℃以下→早期消費/長期は即冷凍

- Don’t:真空を理由に常温放置や日数延長を正当化

Q2|冷凍焼けを防ぐ包装・スライス・油膜のコツは?

冷凍焼けの正体は乾燥(昇華)と酸化。原因は「空気」と「時間」です。対策の柱は三つ。①空気を減らす:真空が理想、難しければラップ密着→フリーザーバッグ(二重)で。②表面積を設計:用途別に薄平パック(サンド用の薄切り、炒め物用の短冊など)。解凍が早く危険温度帯の滞在が短くなります。③保護膜を作る:ベーコンや鶏は薄くオイルを塗る“油膜”、ハムは表面の水分をしっかり拭ってから密封。どちらも乾燥を抑え、香りの輪郭を守ってくれます。

凍結スピードも効きます。金属バットを予冷して平置き→急速に凍らせると氷結晶が細かくなり、復元時のドリップが減少。保管は扉側を避けて庫内奥へ、開閉が少ない棚に。家庭の運用では2〜3か月を品質の実用ラインと見込み、月初に仕込み→月内で食べ切る回し方がラクです。

- Do:薄平パック/二重包装/予冷バットで急速凍結

- Don’t:厚塊のまま長期/袋内の空気を残す/扉側で保管

Q3|再加熱の中心温度と目安時間、電子レンジとオーブンの使い分けは?

安全側の共通ゴールは中心74℃(165°F)。この「到達」をどう効率よく、ムラなく達成するかが鍵です。電子レンジは速い反面ムラが出やすいので、100〜150gのスライスなら短時間×複数回(例:30〜40秒→混ぜる/位置替え→20〜30秒…)で段階的に。ラップはふんわり、蒸気の対流を使うと到達度が安定します。オーブンやトースターは面で温めるので均一ですが時間がかかるため、薄切りはレンジ、厚めはオーブン、ベーコンは冷たいフライパンから脂を引き出すなど、素材で使い分けましょう。

しっとり戻したいハムや鶏は、耐熱袋のまま60〜70℃の湯せんで中心近くまで温め、最後に短時間の焼き色付け。汁物は別鍋で先に74℃へ上げてから合流させると、温度ムラが出にくく、燻製肉の保存期間を跨いだ喫食でも安心感が違います。時間は器具・量・厚みで大きく変わるので、最終的には温度計一本が迷いを消す相棒。数字が入れば、台所の判断は一気にラクになります。

- レンジ:短時間×多回/途中で位置替え/ふんわりラップ

- オーブン:厚みのある塊向き/予熱して均一に

- 湯せん:ハム・鶏をしっとり戻す/最後に軽く焼き

Q&Aの答えはどれも「温度・時間・包装」に収れんします。小さな習慣を一つずつ整えれば、保存期間は静かに延び、おいしさはちゃんと届く。今日の一手を、明日の安心に変えていきましょう。

まとめ:家庭の燻製肉を“おいしいまま”守る保存期間の要点

長い道のりを、一緒にここまで歩いてくれてありがとう。振り返れば答えはシンプルです。要は温度・時間・包装の三点を揃えること。台所の段取りを整えれば、燻製肉の保存期間は静かに、でも確実に守られます。危険温度帯4〜60℃から素早く外し、4℃以下で冷蔵/−18℃以下で冷凍、配膳の常温は2時間(猛暑日は1時間)以内。真空は「品質を長持ち」させる相棒ですが、“真空=無限”ではないことだけは忘れずに。

保存期間のベースラインはこうでした。熱燻・温燻(加熱済み)の自家製は冷蔵3〜4日、冷凍は品質目安で2〜3か月。冷燻(非加熱)は短期冷蔵を原則に、真空の有無にかかわらず早めの冷凍併用が現実解。市販品はラベル最優先で、開封後は一律に短め運用。迷ったときほど、「短く・低温・小分け」に寄せることで、香りも安全も両立します。

仕込みから食べ切りまでの導線も固まりました。塩は肉重量の1.8〜2.5%を起点に、乾燥でペリクルを作り、燻し上がりは冷やした金属バット×小分けで急冷→汁気を拭って密封。保存は冷蔵庫の奥の中〜下段に定位置、冷凍は薄く平たく。日付ラベルと先入先出(FIFO)で回せば、判断に迷う時間ごと消えていきます。再加熱は中心74℃(165°F)を合図に。これだけで“守れる”場面がいくつも増えます。

実務で役立つチェックリスト(保存期間を延ばす7箇条)を最後に置いておきます。

- 段取り先行:容器/袋/ラベル/冷えたバットを事前に用意

- 急冷徹底:スライス→冷やしたバットでサンド→汁気拭き→密封

- 小分け運用:1食分パックで空気を抜き、平たく薄く

- 定位置保管:冷蔵は4℃以下の奥、冷凍は扉を避けて庫内奥

- 温度履歴:常温は2時間(猛暑1時間)以内、持ち出しはクーラー予冷

- 再加熱:迷ったら中心74℃、薄いものは短時間×複数回でムラなく

- 記録習慣:日付・塩分%・乾燥時間・材(桜/ヒッコリー等)をメモ

最後に、家庭で使いやすい超速早見表をもう一度。

| カテゴリ | 冷蔵 | 冷凍(品質目安) | 合図 |

| 自家製(熱燻・温燻)豚/牛/鶏 | 3〜4日 | 2〜3か月 | 再加熱は中心74℃ |

| ベーコン(市販・開封後) | 約1週間 | 1か月 | 酸敗臭・変色・ぬめりで即破棄 |

| ハム(加熱・市販) | スライス3〜4日/塊7日 | 1〜2か月 | 開封=短期運用へ |

| サーモン等の冷燻 | 最大3〜4日 | 早めに冷凍 | 高リスク者は加熱 |

NG行為も忘れずに。熱いまま密閉/湿ったまま包装/扉ポケット保管/常温解凍/再冷凍の反復は、保存期間を確実に削ります。もし現場で起きてしまっても、あなたはもうリカバリーを知っています。小分け、急冷、見直し。やり直せる要素は、いつだって目の前にあります。

暮らしは続き、台所には日々の風景が流れます。だからこそ、“攻めない設計”でいきましょう。短め・低温・小分け――たったそれだけで、香りはきれいに残り、食卓の安心は揺るぎません。明日のあなたが冷蔵庫を開けたとき、迷いが一つでも少なくなるように。そのための知恵を、ここに置いておきます。どうぞ、やさしく賢く、燻香を育てていってください。

コメント