最初に伝えたいのはただ一つ。燻製の失敗原因の多くは“水”です。表面に残った水膜は煙をはじき、香りは浅く、色づきは鈍く、食感はベタつきがちになる。だから本稿では、脱水シートが手元になくてもできる代用の要点を、科学と生活感のちょうど真ん中で解きほぐします。キッチンの冷蔵庫、網、ペーパー、そして少しの送風——それだけで、香りは驚くほど変わるのです。

失敗原因は“水”だった|燻製の基本と脱水シートの代用の考え方

「水を制する者が、香りを制す」。燻製は乾いた表面でこそ香りが深く、色づきも均一になります。ここでは、煙と水の関係、ペリクル(乾燥膜)の役割、そして脱水シートの仕組みを踏まえ、家庭やキャンプでも再現できる代用判断基準を明確にします。要点はたった一つ、“余分な水(遊離水)を減らし、表面に薄い膜=ペリクルを育てる”こと。これができれば、シートが無い日でも味はブレません。

燻製の発色・香り・食感を左右する「水」とは|脱水シートの代用で埋める役割

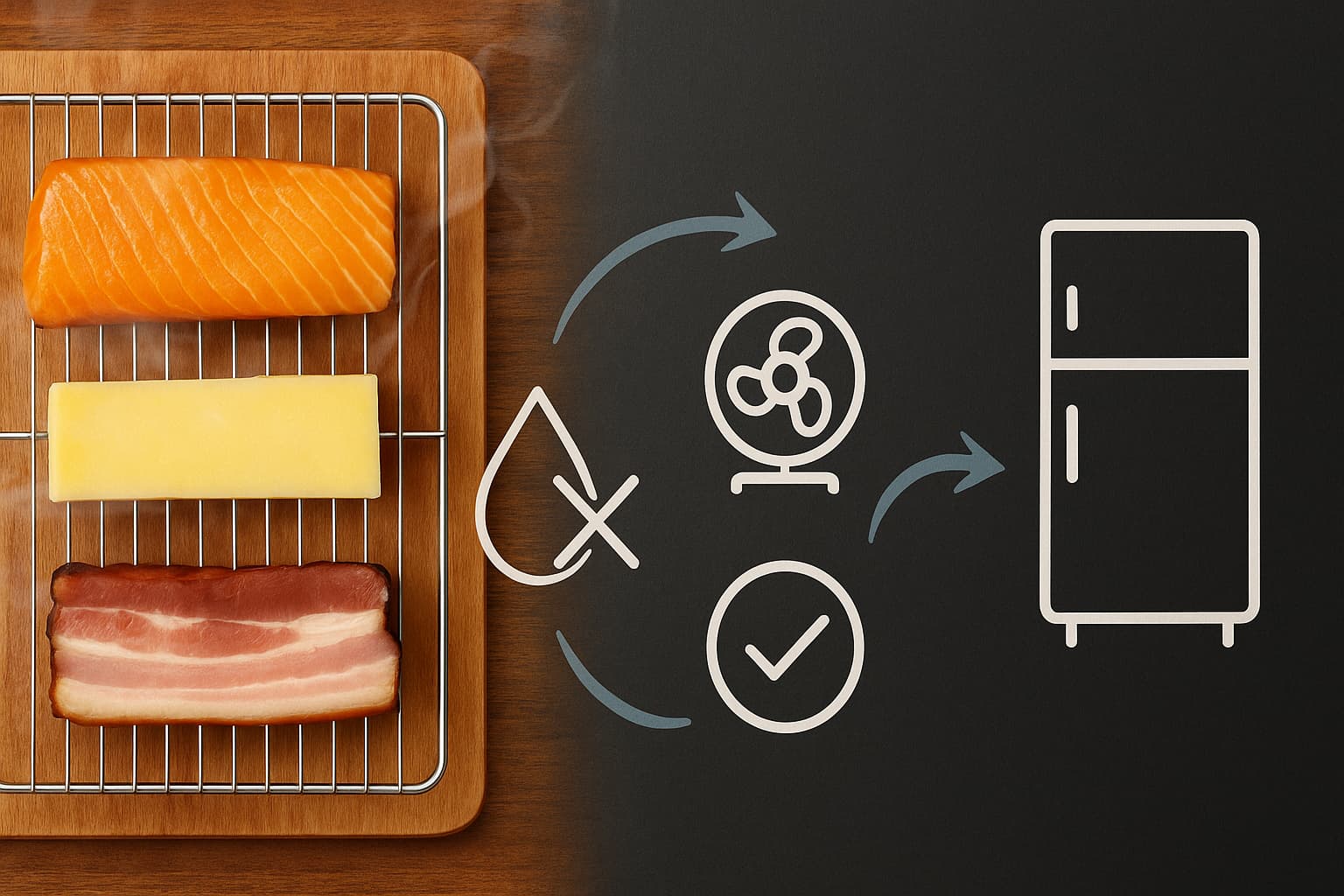

表面に“遊離水”が残ると、煙の粒子ははじかれ、香りが浅い/酸味っぽい匂い/色ムラ/ベタつきが起きがちです。対策は順番が命。拭き取り→低温・低湿での風乾→必要に応じて弱送風の三段で、表面だけでなく極薄層の水分まで整えます。市販の脱水シート(例:ピチット)は、半透膜+水あめの浸透圧で水分(遊離水)や小さな生臭み成分を引き出す設計で、干物・燻製の下処理に理にかなっています。代用では、丁寧な拭き取り+冷蔵庫での風乾+弱送風の組み合わせで“同じ方向の効果”を狙えます。

実務的には、拭き取りは“押し当てる”感覚で繊維に残る水を受け止め、その後はラップをせず網の上で冷蔵庫へ。ここで焦って紙で包みっぱなしにするより、最後は必ず風を通すのがコツ。紙は“吸う”ための補助、仕上げは“乾かす”工程で行います。

ペリクルの考え方|燻製の成功率が上がる乾燥膜と脱水シート代用の関係

ペリクル(Pellicle)は、燻製前の乾燥で食材表面にできるタンパク質由来の薄膜。これがあると煙が均一に吸着し、風味と色づきが安定します。目安は「薄い艶+指に軽く吸い付く粘り」。魚や肉のようにタンパク質が豊富な食材ほど効果がはっきり出ます。

作り方はシンプル。①拭く→②網にのせる→③ラップなしで冷蔵庫風乾(数時間〜一晩)→④必要なら弱風で仕上げ。冷蔵庫は低温・低湿で衛生的に管理しやすく、外気頼みより再現性が高いのが利点です。市販脱水シートは“ペリクルの前段”を速める道具。シートで余分な水と臭いの小分子を抜いたら、必ず風乾を挟んで膜を整える——これは代用でも共通のセオリーです。

家庭・キャンプで現実的な乾燥条件|燻製に適した温湿度と脱水シート代用の目安

乾燥は“涼しく、風が通る”環境で。家庭では冷蔵庫での風乾が第一候補です。1〜12時間の範囲で「薄艶のペリクル」まで持っていき、足りない日は弱送風で30〜60分上乗せ。屋外は季節と気象の影響が大きいため、暑熱期や湿度が高い日は無理をせず冷蔵庫に切り替えます。

加えて、食品衛生の“危険温度帯(10〜60℃)”に留めない意識が重要です。乾燥・下処理中は冷蔵環境を基本にし、屋外での長時間放置は避ける。日本の手引きでも明確に示されており、5〜10℃域にも注意が促されています。

コスパと入手性|脱水シートと代用の使い分け基準(燻製の目的別)

日常の燻製で最強のコスパは、網+冷蔵庫風乾+弱送風の三点セット。これで香り・色・食感の“基礎点”は大幅に上がります。一方で脱水シートは、時間がない/魚の生臭みをしっかり抜きたい/保存安定性も高めたいといった目的で有効。どちらを選ぶ日でも、用途外のシートを食材に直接使わないという線だけは絶対に越えないでください(日本は“食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度”で管理)。

まとめると、拭く→冷蔵庫で乾かす→風を当てて仕上げる。このリズムを身体で覚えたら、シートがなくても安定して“ふくよかな煙”が乗るようになります。失敗の多くは、ここで立て直せます。

家庭でできる燻製の下処理|脱水シートの代用手順フロー

キッチンにある道具だけで、脱水シートがなくても安定しておいしくなる燻製の前処理は作れます。鍵は、拭く→冷蔵庫で乾かす→必要なら送風で仕上げるという“水と向き合う順序”。以下では、家庭の動線に合わせて代用のベストプラクティスを、失敗しやすいポイントとあわせて丁寧に解きほぐします。数分の工夫が、香りと色づき、舌に触れたときの“静かなサクッ”まで変えてくれるはず。

拭き取り→網+冷蔵庫風乾|脱水シートの代用で作る“薄艶ペリクル”の作り方(燻製前)

最短で効果が出るのが、この王道の二段構え。冷蔵庫という低温・低湿の環境を最大限に活かし、表面の“遊離水”を減らして膜(ペリクル)を育てます。ポイントは強くこすらず、しかし確かに水を受け止める“押し当てる拭き取り”と、ラップを使わない“風が通る置き方”。

- 1) 下味のあと、丁寧に拭く。厚手のキッチンペーパーで押して→はがすを数回。凹みや筋の間も忘れずに。魚の皮目や肉のスジ周りは特に水が溜まりやすい。

- 2) 網+バットで“浮かせて”置く。平らなお皿は下面が蒸れるのでNG。金網やケーキクーラーなど、上下から空気が当たる置き方が理想。

- 3) 冷蔵庫で風乾。ラップはせず、匂い移りが心配なら清潔な不織布を“ふわり”とかける。目安:2〜12時間。素材や厚みによって調整し、薄い艶+指に軽く吸い付く質感になれば合格。

- 4) 直前に最終チェック。汗をかいていたら再度そっと拭く。ここで濡れていると、香りが乗りにくく色づきも鈍る。

時間に幅があるのは、食材ごとの水分量と厚みが違うから。魚の切り身や鶏むねのように水の多い部位は長め、チーズや薄切り肉は短めでOKです。迷ったら“見た目より質感”を見る。表面が乾きすぎてカサカサならやりすぎ、手にしっとり吸い付く薄艶ならベスト。脱水シートの代用としては最も再現性が高い方法です。

サーキュレーター併用の時短テク|家庭の燻製で使える脱水シート代用の送風設定

時間を短くしたい日や、冷蔵庫の湿度が高めで“乾きが遅い”と感じるときは、送風を味方につけます。目的はあくまで仕上げの整えであって、加熱ではありません。風は“弱く・広く”。ピンポイントの強風は表面を荒らし、ムラの原因になります。

- 送風の基本姿勢:食材から50〜80cmほど離し、弱〜中弱の風で10〜60分。最初の10分で変化が乏しければ5分ずつ延長し、指に軽く吸い付くところで止める。

- 置き場所:冷蔵庫風乾を終えてから、キッチンの涼しい場所(日陰)に移し、短時間だけ送風。夏場や室温が高い日は、長時間の常温放置は避けること。

- 冷蔵庫内の工夫:庫内にファンを持ち込まず、“風が流れる面”が前を向くように配置するだけでも違いが出る。冷気の吹き出し口や、循環の邪魔をしない棚が◎。

- もう一つの時短:スモーカーをチップなしで予熱し、温乾10〜15分かけてから本番の煙に入る。表面が落ち着き、色づきの立ち上がりが早くなる。

送風は“追い風”です。強風や熱風で一気に乾かそうとすると表層だけがカピついて内部との水分差が生まれ、燻製後の食感が硬くなることも。脱水シートのように分子レベルで水を引くわけではないので、冷蔵庫風乾+弱風での微調整と心得るのがコツです。

ドライブライン(塩・砂糖)での浸透圧活用|燻製の下味と脱水シート代用の両立

表記ゆれ:本稿ではドライブライン(Dry Brine=乾塩法)と書きます。やることはシンプル、塩を食材表面に均一にまぶし、必要に応じて砂糖やスパイスを加えて冷蔵庫で休ませるだけ。浸透圧で余分な水が引き出され、同時に下味も入ります。脱水シートが担う“水と臭いのコントロール”の一部を、代用として肩代わりしてくれるアプローチです。

- 基本配合(目安):塩は食材重量の1.2〜1.8%、砂糖は0.3〜1.0%。魚はやや弱め、赤身肉はやや強めに。スパイスは香りの邪魔にならない量から。

- 置き時間:薄い切り身で1〜3時間、厚みのある肉で4〜12時間。長時間は塩辛くなるので注意。

- すすぎ・拭き:塩気を抑えたい場合は軽くすすいでから丁寧に拭く。すすがない派は、表面の余分な塩と水を必ず拭き取る。

- 仕上げ:必ず冷蔵庫で風乾へ。ドライブラインは“水を出す”が、“膜を作る”のは風乾の役目です。

砂糖を少量混ぜるのは、角のとれた塩味とほのかな照りをねらうため。甘さを感じるほどは入れません。スパイスは熱で香りが変性するので、燻製のチップと喧嘩しないもの(黒胡椒、ローリエ、コリアンダーなど)に留めると、煙のニュアンスがきれいに立ちます。

キッチンペーパーの正しい使い方|脱水シート完全代替ではなく“補助”としての燻製運用

キッチンペーパーは“吸う”力に優れますが、脱水シートのように選択的に分子を引かないため、包んだまま長時間はおすすめできません。紙が湿って逆に蒸れたり、表面に繊維が残るリスクも。正しく使えば、代用の重要な一員になります。

- “はさむ”のは短時間:強く押し当てて余分な水を受け止め、10〜30分で交換または解除。紙が湿ったら即チェンジ。

- 全面密着はしない:包みっぱなしは蒸れの原因。“ペーパー→網→冷蔵庫風乾”の順で、最後は風を通すこと。

- チーズや卵は軽接触:表面をやさしく押さえる程度にとどめ、汗を拭く→冷蔵庫でさらし乾燥で仕上げる。におい移りが気になるものは無漂白タイプが安心。

- 衛生管理:生魚や生肉に使った紙は再使用しない。交換のたびに手洗い・道具の消毒をセットに。

紙はあくまで“受け止め役”。脱水シートの代用として完結させず、冷蔵庫風乾でペリクルを育てるところまで必ずつなげる——この意識だけで、香りの乗りと色づきが見違えます。

| 工程 | 目的 | コツ | 目安 |

| 拭き取り | 遊離水の除去 | 押して→はがすを繰り返す | 1〜3分 |

| 冷蔵庫風乾 | ペリクル形成 | 網で上下通風・ラップなし | 2〜12時間 |

| 送風仕上げ | 艶と粘りの微調整 | 弱風・広く・短時間 | 10〜60分 |

| 温乾(任意) | 表面の落ち着き | チップなし予熱で短く | 10〜15分 |

まとめると、網+冷蔵庫風乾+必要時の弱送風。この三位一体を覚えれば、脱水シートが無い日でも“水に負けない”燻製前処理が手元の道具で完成します。忙しい日でも、少しの段取りで香りは必ず応えてくれます。

食材別の燻製乾燥|脱水シートの代用の目安(魚・肉・チーズ)

同じ燻製でも、魚と肉とチーズでは「乾かし方」の勘どころが違います。だからこそ脱水シートなしの代用手順も、素材ごとに最適化してあげたい。ここでは、家庭の冷蔵庫と網、キッチンペーパー、そして弱い送風だけで作れる“薄艶ペリクル”を、食材別に時間・質感・注意点まで落とし込みます。合図はいつも同じ——薄い艶と、指にそっと吸い付く感じ。数字は目安、最後は質感で決めるのがコツです。

魚の燻製(サーモン/青魚)|脱水シート代用の風乾時間と“指に吸い付く”目安

魚は水が多く、香りも移ろいやすい繊細な相手。脱水シートがなくても、拭く→冷蔵庫で風乾→弱送風の基本線で香りの段取りは整います。まずは下味のあと、厚手のペーパーで押して→はがすを丁寧に。皮目や腹骨まわりに水が溜まりやすいので、角度を変えながら“面”で受け止めます。続いて網にのせ、ラップを使わず冷蔵庫へ。目安は薄切りで2〜6時間、切り身・サクで8〜24時間。取り出して汗が見えたら再び軽く押さえ、必要に応じて弱送風10〜30分で仕上げます。

- 冷燻(スモークサーモン等):風乾は長め(8〜24時間)。ペリクルが甘く、指で触るとふっと吸い付く質感が理想。表面が濡れていれば、煙は斑に乗ります。

- ホットスモーク(サバ・アジ・鮭ハラス等):風乾は短めでもOK(2〜8時間)。ただし直前の汗は必ず拭う。温乾(チップなし予熱)10〜15分で表面を落ち着かせてから本番へ。

- 臭い対策:強い青魚はドライブライン(塩1.2〜1.5%)を短時間(30分〜2時間)併用→すすぎ(任意)→丁寧に拭く→風乾。臭いの小分子を出してから膜を作る。

- 割れ対策:薄い身は強風で裂けやすい。送風は遠く・広く・短時間。乾かしすぎて角が白く粉をふくなら、やりすぎのサインです。

判断に迷ったら、見た目より質感で決めます。“触れて、指がすっと止まる”なら合格。ぬるっと滑るのは未乾燥、パサパサで粉をふくのは過乾燥。ここが魚の分岐点です。

肉の燻製(ベーコン/鶏むね/豚ロース)|脱水シート代用で過乾燥を避けるコツ

肉は“外は乾かし、内はしっとり”が理想。水を抜きすぎると繊維がキュッと縮み、噛み始めの印象が固くなります。脱水シートがない日は、拭く→冷蔵庫風乾(ラップなし)→必要なら弱送風をベースに、厚みで時間を調整。脂の多い部位は乾燥の進みが遅いので、焦らず“待ちの姿勢”で。

- ベーコン(豚バラ塊):塩漬け(湿塩/乾塩)後にしっかり洗うまたは拭く→冷蔵庫で12〜36時間の風乾。脂面がべた付くなら弱送風15〜30分追加。角の脂が透けて艶めけばペリクル完成。

- 鶏むね・鶏もも:皮目の水を徹底して拭き、皮を上にして網へ。冷蔵庫で4〜12時間。仕上げの温乾10分を入れると皮の弾きが減り、色づきが早くなる。

- 豚ロース・肩ロース:筋目に水が溜まりやすい。側面を立てる配置で通風を確保。冷蔵庫で8〜24時間+必要に応じて弱送風。過乾燥を避けるため、脂の“テリ”を指標にする。

- 共通のNG:強風で角が乾く“カピつき”、常温での長時間放置、用途外のシート接触。どれも香りを濁らせます。

肉は“乾かし切らない勇気”も大切。合図は、角の艶、触れた指の軽い吸い付き、脂の透明感。ここで止めると、煙が乗ってもジューシーさを失いません。

チーズの燻製(冷燻中心)|脱水シート代用で汗を抑え香りを乗せる

チーズは熱と風に敏感。脱水シートの代用は、基本的にさらし乾燥で十分です。冷蔵庫から出したてをカットし、断面の水(汗)をペーパーで軽く押さえ、網にのせて冷蔵庫で2〜12時間。表面に薄い艶が出て、指に触れると柔らかく止まるあの感覚が合図です。汗が噴くタイプは、途中で一度ペーパーオフを挟むと安定します。

- プロセス・カマンベール等:汗を拭って2〜6時間のさらし乾燥でOK。表皮のべたつきが消えたら煙へ。

- モッツァレラ等の高水分:短時間の紙<必ず風乾で仕上げ。紙包みっぱなしは蒸れの原因。2〜4時間で様子を見て、必要なら弱送風10分。

- ナチュラルチーズの崩れ対策:カット面が崩れやすいときは、面を下にして置き、途中で一度だけ裏返す。強風は禁物。

- におい移り:冷蔵庫内の食材は整理を。無香の不織布をふわりとかけると安心。

チーズは“汗を拭く→さらす→必要なら一息だけ風”。たったこれだけで、やわらかな煙の膜がすっと乗ります。過乾燥は割れや油浮きの原因なので、早めに止める意識で。

野菜・ナッツの燻製|脱水シート代用の可否と水分リスクの見極め

野菜とナッツは「そもそも乾かす対象か?」の見極めが先。水の多い野菜は、燻製より先に下処理で水を抜くのがセオリーです。一方、ナッツはもともと水が少なく、脱水シートの代用は不要。むしろ予熱(軽いロースト)で香りの扉を開けてから煙を当てると、香りの乗りが良くなります。

- きのこ・根菜:大きめは薄切りにして塩をぱらり→5〜15分置く→しっかり拭く→冷蔵庫で1〜3時間さらす。水が戻る前に短時間のホットスモークで。

- 豆腐・厚揚げ:ペーパーで包んで短時間だけ“押す”→包みっぱなしにせず、網にのせて2〜6時間さらし乾燥。仕上げは弱送風10分。

- トマト・ナス等の高水分:輪切りで塩→水が浮いたら拭く→オーブンで軽く水を飛ばす(低温)→冷ましてから短時間の煙。生のままではベタつき・酸味臭が出やすい。

- ナッツ(アーモンド・クルミ等):120〜150℃で10〜15分の予熱ロースト→粗熱取り→冷めたら冷燻〜温燻へ。油がにじむほど過熱しない。

野菜・ナッツは、“抜く水”と“守る水”の線引きがポイント。野菜は香りの足場を作るために水を整理し、ナッツは油の香りを壊さないように温度を絞る。どちらも包みっぱなし禁止・風で仕上げが共通ルールです。

| 食材 | 厚みの目安 | 冷蔵庫風乾 | 弱送風 | 仕上がり合図 |

| サーモン(サク) | 3〜4cm | 8〜24時間 | 10〜30分 | 薄艶+指がふっと止まる |

| 青魚(切り身) | 1.5〜2cm | 4〜12時間 | 5〜20分 | 皮目の汗ゼロ・身に張り |

| 豚バラ(ベーコン) | 3〜5cm | 12〜36時間 | 15〜30分 | 脂角が透けて艶 |

| 鶏むね | 2.5〜4cm | 4〜12時間 | 10〜20分 | 表面つっぱり無しの薄艶 |

| チーズ(ブロック) | 2〜3cm | 2〜12時間 | 0〜10分 | 汗なし・やわらかい吸い付き |

| 豆腐(木綿) | 2〜3cm | 2〜6時間 | 5〜10分 | 角が崩れず表面さらり |

総仕上げはどの食材でも同じ。網+冷蔵庫風乾+必要なら弱送風。そして、判断は必ず“触れて”行う。数字は道しるべ、薄い艶と指の吸い付きこそが、燻製前の正解です。脱水シートがなくても、静かに水と向き合えば、香りはきちんと応えてくれます。

安全と衛生|燻製で脱水シートを代用するときの注意点

おいしさは安全の上に立ちます。ここでは脱水シートの代用で燻製準備を進めるときに、必ず押さえておきたい衛生と防火の基礎をまとめました。要は、温度・時間・交差汚染・資材の適合・換気の5点です。数字は目安に、運用はシンプルに。家庭でもキャンプでも、ここだけ外さなければ代用は十分に機能します。

危険温度帯の回避|脱水シート代用で乾燥中も安全に燻製準備を進める

食中毒菌は10〜60℃で増えやすく、なかには5〜10℃でも増える種類がいます。この温度域を危険温度帯と呼び、乾燥・下処理のあいだ食材を長く置かないのが鉄則です。冷蔵庫内での風乾を標準にし、屋外では短時間の送風に留めましょう。目安は「冷たい料理は10℃以下、温かい料理は65℃以上で保つ/中心75℃・1分で十分加熱」。途中で作業を中断するなら、常温放置ではなく必ず冷蔵へ戻します。

具体的な運用としては、拭く→網+冷蔵庫風乾→(必要なら)弱送風の順を守るだけ。送風は“仕上げ”の短時間で、夏場は室温に注意。加熱に移る場合は、スープや油分の多い食材ほど危険温度帯の滞在時間が延びがちなので、浅いバットで小分け急冷やスモーカーの温乾を活用して通過を短くします。

食品用資材のルール|脱水シート代用でも“用途外シートは使わない”を徹底

食材に直接触れるシートは、食品用として安全性評価されたものだけが許可されています。日本では食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度により、合成樹脂などは“リストに掲載された物質だけ使用可”という前提です。つまり、ペット用吸水材や不明素材のフィルムを食材に密着させるのはNG。脱水シート(例:ピチット)は食品用途・浸透圧設計の専用品であり、代用品としては紙で拭く→冷蔵庫でさらすまでに留め、直接接触する資材は“食品用”に限りましょう。制度は2020年施行・2025年に再整理され現在も運用中です。

加えて、香りの強い洗剤・漂白剤の残臭は煙の香りを壊します。まな板・網・バットは十分にすすぎ、乾燥後に鼻で確認。器具の材質ごとの洗浄・消毒ルールは、HACCP手引の「器具の洗浄・消毒」項に準拠すると迷いません。

屋内/ベランダ/キャンプの換気・防火|燻製装置と代用手順の相性

屋内で火気を使うなら換気は必須。火気器具は不完全燃焼で一酸化炭素(CO)を出すことがあり、無色無臭で危険です。換気扇の常時運転+窓開け+異常を感じたら即停止を基本に、屋外用の器具は屋内で使用しないこと。CO警報器の併用も有効です。

ベランダは火気と可燃物の距離が近い狭小空間。管理者・管理規約の禁止事項に従い、やむを得ず使う場合も消火用水・消火器の準備と強風時の使用中止、避難器具を塞がない配置を徹底してください。キャンプでは着火剤の継ぎ足しをしない/消毒用アルコールを着火剤に使わないなどの基本行動を守り、使用後の炭は充分に浸水してから廃棄します。

交差汚染を断つ動線とラベル確認|アレルギー/塩分/水分量の管理

「脱水シートの代用」日は、拭く→風乾→送風の工程で道具が増えがち。生肉・生魚→野菜→加熱後/チーズの順で一方向に作業し、まな板・包丁・バットは用途ごとに分けるかその都度洗浄消毒。作業の間に手洗いを挟み、ふきんは清潔な乾いたものと交換します。これはHACCPの「付けない・増やさない・やっつける」という三原則に直結します。

ラベル面では、アレルゲン(乳・小麦・卵・魚介など)や塩分、水分(豆腐・高水分チーズ等)に注意。高水分食材は紙で短時間“押す”→必ず風乾の流れにして、包みっぱなしで蒸らさない。残った食品は浅い容器に小分け→速やかに冷却→再加熱は中心75℃以上を徹底します。

まとめ(安全運用の最小セット):冷蔵庫で風乾を標準化/危険温度帯を避ける/用途外シートを使わない/換気と消火準備/一方向の作業動線。これだけで、脱水シートが手元になくても燻製の安全性と再現性は大きく底上げされます。

失敗リカバリー|燻製のトラブルと脱水シート代用での対処

どんなに段取りを整えても、現場では必ず揺らぎが起きます。原因の多くはやはり“水”と“風”、そして火の“呼吸”。ここでは、脱水シートがない日でも実行できる代用リカバリーを、症状別に“いま現場でできること→次回への予防”の二段でまとめます。焦らないで、順番に。香りはまだ立て直せます。

表面が濡れている/汗をかく|拭き取り→送風→再風乾で燻製を立て直す

煙の乗りが浅い、酸味っぽい匂いが出る、色が薄い——そんなとき、表面を見ると細かな水珠(汗)。これは乾燥不足のサインです。いったん工程を止め、水を整えることに集中します。やることはシンプル。1) そっと拭く→2) 弱送風→3) 冷蔵庫で短時間さらす→4) 再開の順で“薄艶ペリクル”を取り戻しましょう。

- 今すぐ:厚手のペーパーで押して→はがすを繰り返し、面で汗を受け止める。こすらない。

- 弱送風10〜20分:50〜80cm離し、広く当てる。角が乾きすぎないよう、途中で位置を変える。

- 冷蔵庫で10〜30分さらす:網+ラップなし。指に軽く吸い付く質感まで。

- 再開:スモーカーはチップなしで温乾5〜10分かけ、表面を落ち着かせてから煙を入れる。

次回の予防:冷蔵庫風乾の時間を“数字”ではなく“質感”で決める練習を。脂の多い部位は長め、薄切りやチーズは短め。脱水シートの代用として、仕上げの弱送風を“儀式化”すると安定します。

色づきムラ/煙ムラ|脱水シート代用の乾燥不足を補うチェックリスト(燻製再開前)

半分だけ色が濃い、片側だけ香りが強い——それは乾燥ムラ+風道の乱れが主因。再開前に5つのチェックで整流しましょう。脱水シートがない日こそ、代用の基本に忠実に。

- ①間隔:食材同士は最低1.5cm離す。密集は湿気の滞留に直結。

- ②高さ:脂が滴る位置の上下関係を見直し、上段=乾きやすい/下段=湿りやすいを前提に配置替え。

- ③向き:皮目や脂面が風の来る方向(吸排気の流れ)を向くよう置き直す。

- ④風道:スモーカーの吸気・排気を1〜2割開く。酸欠は不完全燃焼→苦味の原因。

- ⑤チップ:黒く燻ぶるだけの山は崩し、薄く広げる。必要なら少量を追い足し。

整えたら、温乾5〜10分で表面を均し、そのまま本番の煙へ。色づきムラが残るときは、途中で一度だけ180°回転させ、風の当たり方を反転させると均一性が上がります。

乾かしすぎ/硬化|燻製の食感を守る“低温・短時間”の戻し方と油分コントロール

角がカピつく、噛み始めが固い、パサつく——これは過乾燥。やりすぎた水は戻りにくいですが、食感はある程度リカバーできます。狙いは“表層を柔らかく、内部を守る”こと。熱と油の扱いで調整します。

- 今すぐ:清潔な不織布を軽くかぶせて冷蔵で15〜30分休ませ、表層の緊張をほどく。

- 低温スチーム(任意):鍋底に湯を薄く張り、沸騰直前の湯気を10〜30秒だけ当てる(直蒸しNG/離して当てる)。すぐ冷まして再度短時間の風で整える。

- 油分の補助:肉や魚は、中立油(菜種・グレープシード)をごく薄く刷毛塗り→3〜5分置いてから軽く温めると口当たりが和らぐ。

- 次回の予防:送風は“弱く短く”、温乾は10〜15分/60〜80℃を上限に。角が白く粉をふく前に止める。

過乾燥に気づいたら“時間で解決しない”と割り切るのがコツ。短い処置で止め、次回は風量・時間・温度のどれか一つを確実に減らします。

ニオイの違和感|脱水シート代用時に起きやすい要因と燻製チップ/温度の見直し

酸っぱい・苦い・焦げ臭い——鼻が違和感を覚えたら、湿り・酸欠・ヤニ(タール)のいずれか。脱水シートがない日は乾燥が甘くなりやすく、成分が付着して匂いが立ちにくいことがあります。代用の手順で立て直しましょう。

- 酸味っぽい匂い:表面の水+低温での燻りが原因。拭く→弱送風→温乾5分で表面を整えてから再スモーク。

- 苦味・えぐみ:酸欠や樹脂の強い木粉が原因。吸排気を1〜2割広げ、チップを薄く均等に。繊細な食材はサクラ/ブナ/リンゴなど穏やかな樹種へ。

- 焦げ臭:温度過多。温度を10〜20℃下げ、時間を短く。チップの一部が炎上していないかも点検。

- 古いヤニ臭:器具のタール蓄積。内壁・網・フタの清掃と、予熱時の空焚き(空気を通しながら)でリセット。

- におい移り:冷蔵庫内の強い匂いが原因。ラップなしでさらす場合は、無香の不織布をふわりとかける。

鼻が「ん?」と言ったら、原因はひとつではないことが多い。水→風→火→器具の順でチェックすると、短時間で原因点にたどり着けます。

| 症状 | 主因 | いま行う処置 | 次回の予防 |

| 汗・ベタつき | 乾燥不足 | 拭く→弱送風→冷蔵でさらす→温乾 | 風乾を質感基準に/送風を儀式化 |

| 色ムラ・煙ムラ | 風道・配置 | 間隔1.5cm確保/上下入替/吸排気1〜2割開 | 配置テンプレ化/途中180°回転 |

| 硬化・カピつき | 過乾燥 | 冷蔵休ませ→薄油→低温短時間で戻す | 風量・時間・温度のどれかを減らす |

| 酸味・苦味・焦げ臭 | 湿り・酸欠・過熱 | 拭く/送風/温度-10〜20℃/吸排気調整 | チップ薄敷き/器具清掃/樹種見直し |

リカバリーの合言葉は、“止めて、整えて、再開する”。脱水シートがなくても、代用のための手札は十分あります。手順を逆流させず、小さく素早く手当てすれば、香りはまたこちらに向き直ります。

まとめ|燻製は“水”を制す——脱水シートの代用で香りを最大化

ここまでの核心はただ一つ。香りは乾いた表面に宿るという事実です。だから、脱水シートが無い日でも、拭く→冷蔵庫で風乾→必要なら弱送風→(任意で温乾)→煙という順序さえ守れば、代用で十分に再現できます。数字は道しるべ、最後の判断は質感——薄い艶と、指にそっと吸い付く感触です。あとは安全の基本(危険温度帯を避ける・用途外シートを使わない・換気)を手放さないこと。この章では、明日から迷いなく動けるよう、手順を最短の言葉にまで磨き上げて手渡します。

明日からの実践チェックリスト|脱水シートがなくても代用で燻製は整う

台所に立った瞬間から使える、行動ドリルです。項目は上から順に“やる・見て決める・止め時を知る”。迷ったら、上に戻って確認してください。

- 拭く:厚手ペーパーで押して→はがすを複数回。溝・皮目・角を重点的に。

- 置く:網+バットで上下通風。皿に直置きしない。

- さらす:冷蔵庫で2〜12時間(魚薄切りは短く、塊肉は長く)。ラップなし。

- 仕上げ:必要時のみ弱送風10〜30分。50〜80cm離し、広く当てる。

- 温乾(任意):チップなし予熱10〜15分で表面を整える(やりすぎない)。

- 質感判定:薄艶・指の軽い吸い付き・汗ゼロの3点を満たすか。

- 配置:スモーカー内で間隔1.5cm確保。脂だれの上下関係を見直す。

- 吸排気:1〜2割開けて酸欠回避。黒い煙・刺す匂いなら一旦停止。

- 安全:危険温度帯に長く置かない/屋内は換気・CO対策/用途外シート不使用。

- 記録:“時間・厚み・気温・質感”をメモ。次回の調整が一気に早くなる。

チェックリストを一枚プリントして冷蔵庫に貼っておくと、手順が“儀式化”されます。脱水シートの代用でも、迷いが減るほど香りは濃く、色は端正に揃っていきます。

再現性を高める週次ルーティン|買い物→下味→風乾→燻製の習慣化

旨い燻製は、偶然ではなく段取りの産物です。忙しい週でも回る“軽量スケジュール”を用意しました。ポイントは前日夜の“置く勇気”と、当日開始の“手早い弱送風”。これだけで仕上がりが一段上がります。

| 曜日/タイミング | やること | ねらい | メモ |

| 金・夕方 | 買い物→下味(ドライブライン) | 余分な水を引きつつ味を入れる | 塩1.2〜1.8%目安/砂糖0.3〜1% |

| 金・夜 | 拭く→網にのせ冷蔵庫へ | 通風を確保してペリクルの種を作る | ラップなし/棚の匂いに注意 |

| 土・朝 | 質感チェック→必要なら弱送風 | 薄艶+吸い付きまで仕上げ | 50〜80cm・10〜30分 |

| 土・昼 | スモーカー予熱→温乾(任意)→本番の煙 | 表面を落ち着かせ均一に色づけ | 温乾は短く、強火にしない |

| 土・夕 | 冷却→保管→清掃 | 余熱での過進行を止め、器具のヤニを残さない | 浅い容器で急冷/内壁は温かいうちに拭く |

この流れに慣れると、週のどこかで時間がずれても、要は“前夜に置けたか/当日に整えられたか”だけで成否が決まります。脱水シートが無い週でも、代用が標準化されていれば味はぶれません。記録を1〜2行残しておくと、季節差の補正も一気に楽になります。

“香りは乾いた表面に宿る”|脱水シート代用の基礎を続けるための心構え

最後に、続けるための合言葉を三つだけ。ひとつ、「止め時を知る」。乾かしすぎは善ではありません。角が白く粉をふく前、薄艶と吸い付きで止める勇気を持つこと。ふたつ、「小さく整えて再開」。うまくいかない気配を感じたら、一旦止めて拭き・風・温乾の順で整え、短く再開します。みっつ、「安全が最短距離」。危険温度帯に長く置かない、換気と火の管理を怠らない、用途外シートを使わない——この基本が、実は一番の近道です。

技術は手に宿り、感覚は目に宿ります。毎回、見る・触る・嗅ぐの三つで判定し、紙の記録で小さく改善を重ねる。脱水シートがなくても、代用の作法が骨に入れば、あなたの台所にはいつでも豊かな煙が立ち上がります。大丈夫、香りはもう、あなたの味方です。

コメント